29个省份就地过年,特殊春节里的家国情怀

1

2025-11-11

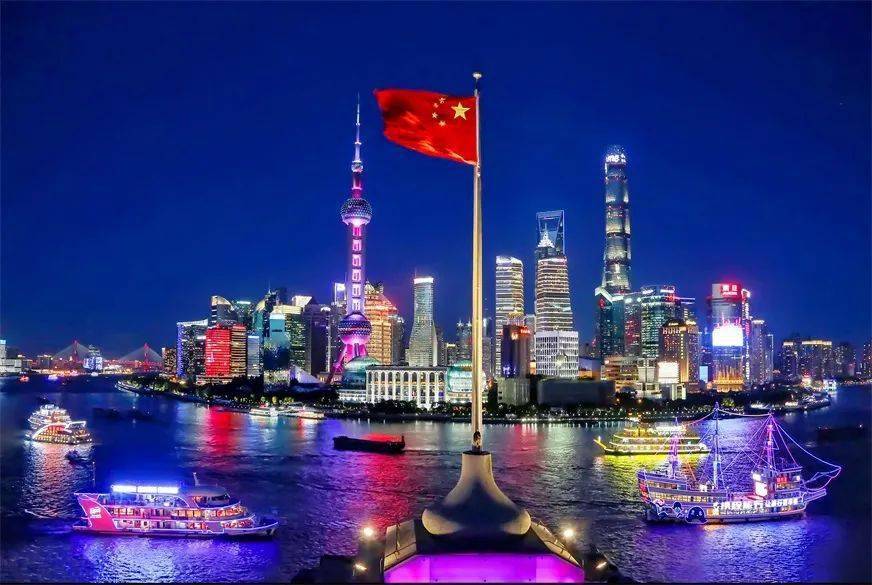

上海,这座坐落于长江入海口的国际大都市,常被冠以“东方巴黎”“魔都”等称号,外滩的万国建筑群与陆家嘴的摩天大楼交相辉映,弄堂里的吴侬软语与浦东新区的全球资本并存,在这样的多元图景中,一个看似简单却常被讨论的问题浮现:上海人是否认同自己是中国人?

要回答这个问题,需从历史、文化、社会等多维度切入,上海自1843年开埠以来,迅速成为中国面向世界的窗口,殖民时期的租界历史、改革开放后的经济腾飞,塑造了上海独特的城市气质——开放、精明、务实,甚至带有些许优越感,这种独特性有时被外界解读为“上海人更爱上海而非中国”,但事实远非如此片面。

文化认同:江南水乡的中国根基

上海的文化基因深深扎根于中华文明,尽管上海话属于吴语方言,但其词汇、语法和表达方式仍以古汉语为基础,传统节日如春节、中秋,在上海的弄堂和现代社区中依然被隆重对待——城隍庙的元宵灯会、豫园的端午民俗,无不是中华文化的生动体现,更不必说,上海是江南文化的重要承载地:沪剧、评弹、金山农民画等艺术形式,均与江苏、浙江等地的文化血脉相连,这些文化实践表明,上海人的日常生活与情感寄托,始终未曾脱离中国的文化母体。

历史记忆:民族危亡中的共同命运

近代史上,上海不仅是中西交汇的熔炉,更是中国民族意识觉醒的重要阵地,从“五卅运动”中的反帝怒吼,到淞沪会战中军民浴血抗敌;从鲁迅在虹口区执笔为剑,到中共一大会址宣告建党——上海始终站在中国现代化与民族复兴的前沿,这些历史记忆深植于城市肌理,成为上海人身份认同中不可分割的部分,年长的上海人常会提及家族在战争中的流离,年轻一代则在参观四行仓库纪念馆时肃然起敬,这种共同的历史创伤与荣光,早已将上海人的命运与整个中华民族紧密交织。

地域情感与国家认同的辩证关系

不可否认,上海人对家乡抱有深厚情感,他们以本帮菜为傲,为梧桐树下的老洋房自豪,也会调侃“北京是帝都,上海是魔都”,但这种地域情感,与对国家认同的疏离并无必然联系,正如广东人爱饮早茶、四川人嗜好麻辣,地域特色恰恰是中华文化多元一体的证明,多数上海人既能清晰区分“上海特性”与“中国共性”,又自然地将二者融合——他们既会用“阿拉上海人”强调身份,更会在国庆日于外滩打出“我爱你中国”的灯光秀。

全球化语境下的身份新解

在全球化浪潮中,上海作为国际枢纽,吸纳了众多外来文化,但有趣的是,越是与世界深度互动,上海人的中国认同反而越显鲜明,当他们在纽约时代广场看到上海形象片,或在海外留学时被问及“来自哪里”,“中国上海”总是首要答案,这种认同不仅源于护照上的国籍,更源于文化比较后的自觉:西方咖啡虽香,终不及一盏碧螺春沁人心脾;浦东机场再现代,仍比不上故宫红墙下的历史回响。

数据与现实的印证

多项社会调查佐证了这一观点,2022年《中国城市居民身份认同调查》显示,上海受访者中92.3%明确认同“中国人”身份,高于全国平均水平,而在疫情期间,上海市民高呼“上海加油,中国加油”的场景,更是情感认同的生动注脚。

归根结底,上海人的身份认同如同黄浦江——表面承载着世界的倒影,底层始终流淌着长江的血脉,这座城市的光华,既来自霓虹闪烁的环球金融中心,也源于石库门里传出的《我和我的祖国》歌声,当外滩钟声敲响,它不仅在为上海报时,更在为一个古老而年轻的民族鸣响前进的节拍。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~