瓷器店里抓老鼠,上海精准防控的艺术与挑战

1

2025-11-05

随着新冠病毒变异毒株传染性增强、致病性减弱的趋势日益明显,我国多地近期陆续调整优化防控措施,试行阳性感染者居家隔离政策,这一变化不仅是应对疫情新形势的科学调整,更是对基层治理能力与公众健康意识的综合考验,标志着疫情防控进入更加精准化、人性化的新阶段。

政策背景:从集中隔离到居家管理的转变

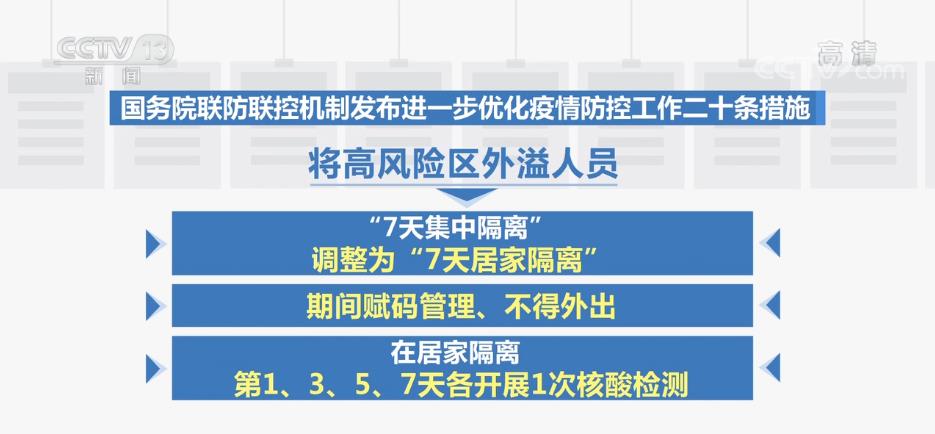

过去三年,集中隔离曾是阻断疫情传播的重要手段,奥密克戎毒株的高传播性导致感染者数量骤增,集中隔离资源面临压力,大量无症状和轻症患者占用医疗资源,可能影响重症救治效率,在此背景下,北京、广州、重庆等地率先探索阳性居家隔离模式,允许符合条件的无症状或轻症感染者在家中进行健康监测,这一调整既缓解了医疗系统的压力,也减少了交叉感染风险,体现了“因时因势优化”的防疫思路。

实施条件:科学防控与社区保障并重

居家隔离并非“一放了之”,而是以严格的科学评估和社区支持为基础,政策要求感染者满足以下条件:

社会反响:支持与担忧并存

公众对阳性居家隔离政策的态度呈现分化,支持者认为,居家隔离更符合人性化需求,能减轻患者心理压力,同时保障正常生活秩序,家中有老人、幼儿的感染者无需面临家庭分离的焦虑,部分民众仍存有顾虑:老旧小区通风条件差是否会导致邻里传播?同住人感染风险如何规避?这些疑问反映出政策落地需进一步细化规则,并加强科普宣传,消除公众恐慌。

挑战与展望:迈向精准防疫的必经之路

阳性居家隔离的推广,是对基层治理能力的深度检验,社区需要协调医疗、物业、志愿者等多方力量,形成高效的服务网络,政策也呼吁公众提升健康责任意识,从“被动防控”转向“主动参与”,随着病毒特性与防控经验的积累,居家隔离可能成为应对呼吸道传染病的常态选项,但需注意,政策实施需坚持“一地一策”,避免“一刀切”,并持续完善重症预警机制和医疗资源储备。

从集中隔离到居家管理,疫情防控策略的转变背后,是科学与人性化的双轮驱动,阳性居家隔离政策既是适应疫情新阶段的必要调整,也是对社会共治能力的一次锤炼,唯有政府、社区与公众形成合力,方能在守护健康与保障生活之间找到平衡点,稳步穿越疫情迷雾。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~