上海防控措施,精准施策筑防线,科学应对守沪平安

2

2025-11-01

2020年1月20日,一位56岁的女性因发热、乏力前往上海市某医院就诊,随后被确诊为新冠肺炎,她成为上海首例新冠肺炎确诊病例,被标记为“上海1号病人”,这一病例的出现,不仅拉开了上海抗疫的序幕,更成为检验这座超大城市公共卫生体系、社会治理能力和人文关怀水平的试金石。

迅速响应,织密防控网络

“1号病人”的确诊,瞬间激活了上海的应急机制,上海市卫健委立即启动重大公共卫生事件应急响应,疾控部门迅速开展流行病学调查,精准追踪密切接触者,并对相关场所实施严格消毒,在短短数小时内,上海完成了从病例发现到隔离治疗、从流调到管控的闭环管理,展现了城市公共卫生体系的专业与高效,这座常住人口超2400万的国际大都市,以“事不过夜”的速度,为后续防控争取了宝贵时间。

科技赋能,精准防控的“上海模式”

面对“1号病人”带来的挑战,上海并未简单采取“一刀切”的封控策略,而是探索出一条以“精准防控”为核心的路径,依托大数据、人工智能等技术,上海迅速构建起覆盖全市的疫情监测网络,实现病例轨迹的快速还原和风险区域的精准划定。“1号病人”的流调报告详细公布了其活动轨迹,既保障了公众知情权,也最大限度减少了对社会正常运转的影响,这种“陶瓷店里抓老鼠”的智慧,体现了上海在应对突发公共卫生事件中的冷静与精细。

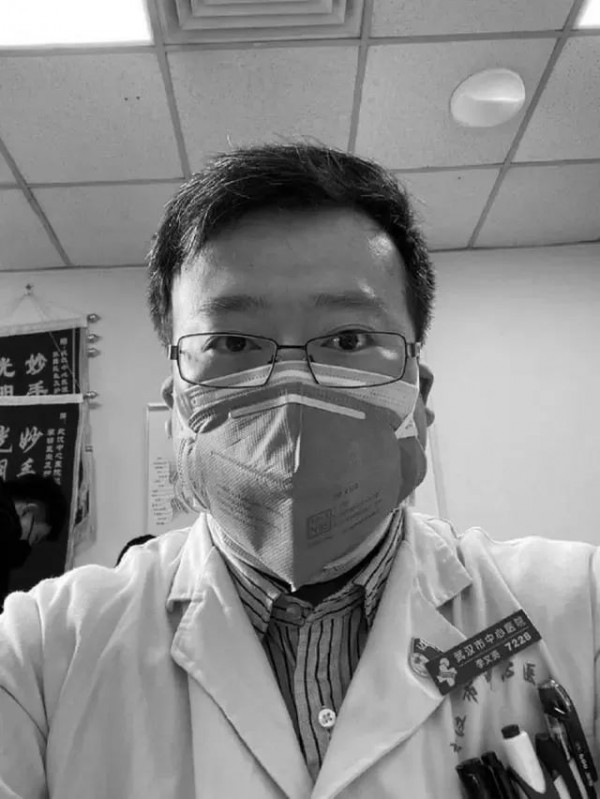

生命至上,人文关怀的温度

在紧张抗疫的同时,上海始终坚守“生命至上”的原则。“1号病人”作为个体,其隐私与尊严得到充分保护,官方通报始终以“某”代称,避免对其生活造成二次伤害,在治疗过程中,上海集中优质医疗资源,组织专家团队全力救治,确保患者得到最好的医疗保障,社区工作者、志愿者为隔离居民提供生活保障,心理援助热线为市民疏导情绪……这些细微之处,折射出上海这座城市的温度与包容。

从“1号”到“常态”,城市的韧性与反思

“上海1号病人”已成为一个历史符号,她背后,是上海在疫情初期展现出的强大组织动员能力、科技支撑能力和全民配合意识,这场“遭遇战”不仅检验了上海的应急体系,也推动了公共卫生体系的完善:发热门诊网络更加健全,传染病监测预警系统持续优化,基层社区卫生服务能力显著提升。

回顾“1号病人”的历程,也应引发更深层次的思考:如何进一步健全重大疫情预警机制?如何平衡精准防控与经济社会活力?如何构建更具韧性的城市治理体系?这些问题,是上海乃至全球超大城市必须持续探索的课题。

“上海1号病人”的故事,不仅是一个病例的始末,更是一座城市在危机面前的担当与成长,它记录了上海以科学精神、法治思维和人文关怀应对挑战的实践,展现了超大城市治理的“上海智慧”,在未来的公共卫生史上,“上海1号病人”将作为一个重要坐标,提醒我们:尊重科学、敬畏生命、守护城市,是人类面对未知风险时最坚定的力量。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~