行程码,科技防疫的边界与未来走向

4

2025-10-20

一则“北京确诊病例电脑环境样本呈阳性”的新闻引发了社会广泛关注,据北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会通报,在流调溯源过程中,检测人员对一名确诊病例的工作场所进行了环境检测,其电脑键盘、鼠标等物品表面拭子检测结果呈新冠病毒核酸阳性。

这一发现迅速成为网络热点,“电脑阳性”这一略带科幻色彩的词条冲上热搜,许多网友在惊讶之余也产生了疑问:电脑也会“感染”病毒?这背后是否存在“物传人”的风险?

“电脑阳性”的科学解读:是病毒“存活”而非“感染”

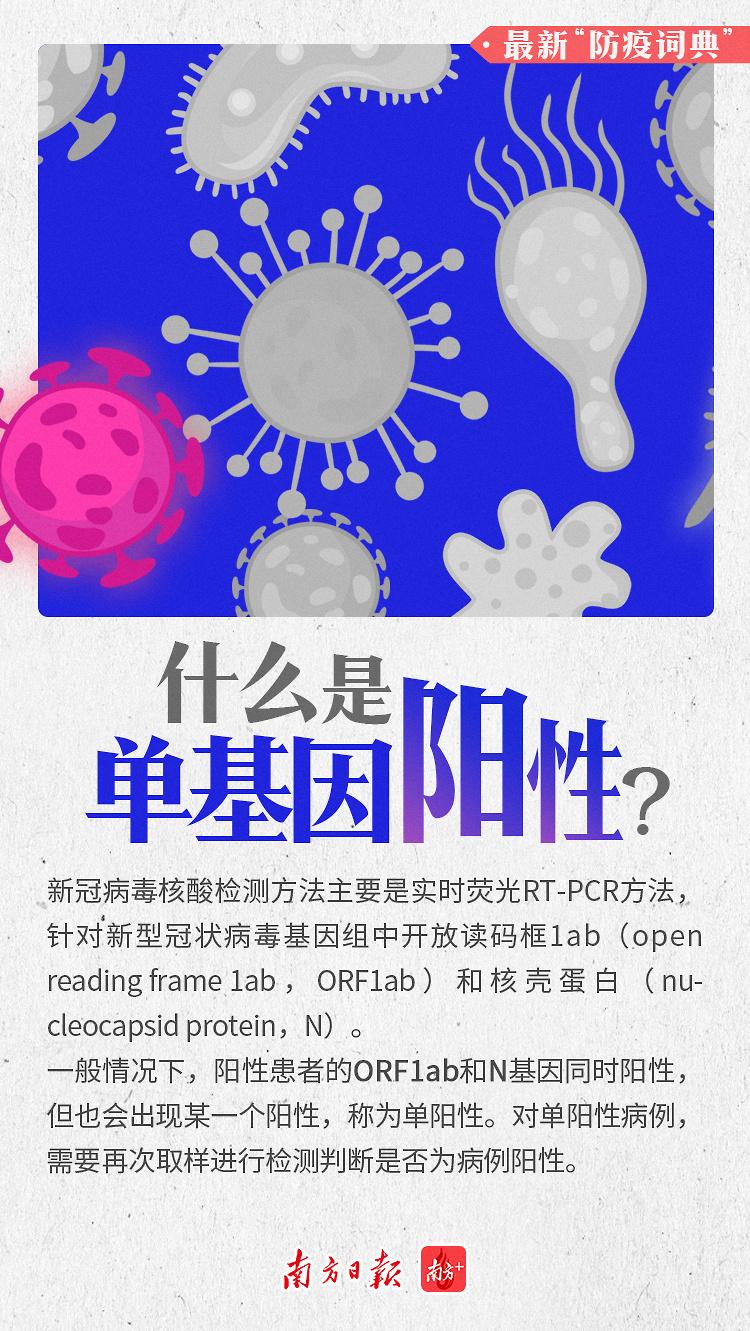

首先需要明确的是,“电脑阳性”并非指电脑本身像人体一样被新冠病毒感染并致病,它指的是在电脑,特别是频繁接触的键盘、鼠标等部位的环境样本中,检测到了新冠病毒的核酸片段。

这背后有几种可能性:

“电脑阳性”反映的是环境中存在病毒污染的客观事实,是疫情防控中流行病学调查(流调)的一个重要环节和线索,它帮助我们更精确地勾勒出病毒的传播轨迹和污染范围。

警示意义大于恐慌:“物传人”风险与日常防护

尽管“物传人”被认为是新冠病毒的次要传播方式,其概率远低于人与人之间的直接飞沫传播和密切接触,但此次事件无疑再次敲响了警钟。

它警示我们:

科技赋能精准流调,展现中国防疫“绣花功夫”

从另一个角度看,“电脑环境样本阳性”的发现,恰恰展现了中国疫情防控的精准与高效,能够追踪并检测到如此细微的环节,离不开强大的流调队伍和先进的检测技术,这种“大海捞针”式的溯源工作,体现了“科学防控、精准施策”的原则,旨在以最快的速度切断每一条可能的传播链,将疫情控制在最小范围。

这背后是无数流调人员、检测人员不分昼夜的辛勤工作,是他们用科技手段为城市安全编织的一张精密防护网。

“北京确诊病例电脑呈阳性”事件,更像是一堂生动的防疫科普课,它提醒我们,在与病毒共存的漫长斗争中,既要依靠科学的宏观策略,也不能放松微观层面的个人防护,面对病毒在环境中的“潜伏”,我们不必过度恐慌,但必须保持警惕,将勤洗手、常消毒、多通风这些“防疫小事”落到实处,就是保护自己、贡献社会的最好方式,科技的精准与每个人的自觉相结合,方能构筑起抵御疫情最坚固的防线。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~