2022年的四月,上海以一种未曾预料的方式被铭记,春日本应是外滩江风拂面、梧桐抽新、街角咖啡馆飘香的季节,这座素以繁华和活力著称的都市,却因一场突如其来的疫情,骤然按下了“慢行键”,街道空了,地铁停了,但生活与希望,从未止息,这个四月,是上海在寂静中的一场集体坚守,是无数微光汇聚成的特殊记忆。

寂静的城,流动的爱

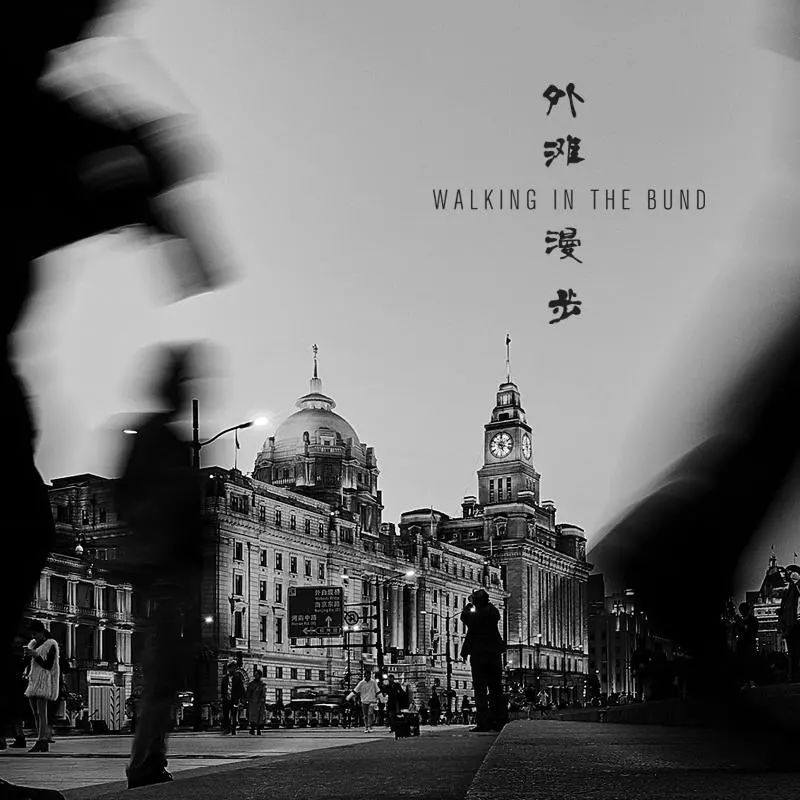

当喧嚣退去,城市呈现出另一种样貌,空旷的南京路、寂静的陆家嘴,成为这个春天超现实的背景板,物理上的寂静之下,是另一种更为汹涌的流动——是爱与责任的奔涌。

社区里,志愿者们化身“大白”和“小蓝”,成为连接千家万户的毛细血管,他们搬运物资、组织核酸、为老人配药,汗水浸透防护服是常态,微信群里,从最初的焦虑不安,到后来的“以物易物”、“资源共享”,“团长”们挺身而出,协调着邻里的基本需求,邻里关系,在这个特殊时期被重新定义,从陌生到熟络,一句“需要什么在群里说”成了最温暖的支撑。

方舱之光:困境中的韧性

方舱医院,是这场战“疫”的前沿阵地,也是观察人性的特殊窗口,这里不仅有与病毒抗争的艰辛,更有普通人展现出的惊人韧性与乐观,有备考学子在病床前静心刷题,有舞者带领大家活动筋骨,有“读书哥”在喧嚣中静读……这些画面传递出一个清晰的信号:困境可以限制人的身体,却无法禁锢人的精神,他们在不确定中努力维持着生活的秩序与尊严,这份冷静与从容,是上海市民精神的生动注脚。

挑战与反思:一座超大型城市的压力测试

这个四月,也是对上海这座城市治理能力的一次极限压力测试,在初期,医疗资源挤兑、物资配送不畅等问题曾引发广泛关注和讨论,这些挑战暴露了超大型城市在应对突发公共卫生事件时的脆弱性,也促使人们深刻反思:如何构建更具韧性的城市应急保障体系?如何更精准地平衡疫情防控与民生需求?如何更好地关怀社会中的弱势群体?这些问题,是上海之痛,亦是未来城市治理必须回答的课题。

微光成炬,祈望未来

回望上海四月,它是一段交织着焦虑与感动、困境与坚守的复杂记忆,我们记住了防护面罩下的勒痕,记住了邻里互助的温情,也记住了那些在平凡岗位上坚守的医护人员、快递小哥、基层干部……他们是这座城市真正的脊梁。

四月终将过去,疫情也会退散,这个特殊的春天,留给上海的不仅是挑战的伤痕,更是成长的烙印,它让我们看到,一座城市的伟大,不仅在于它的摩天大楼和经济指数,更在于危难时刻市民的相互扶持、在于困境中依然闪耀的人性光辉,当外滩的钟声再次清晰地敲响,当街头重新车水马龙,我们不会忘记这个寂静的四月,以及在那段时光里,每一个为守候春天而努力的普通人,微光成炬,终将照亮前路,上海,在经历洗礼后,必将更加坚韧地走向未来。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~