香港今日确诊,疫情下的挑战与应对

2

2025-10-25

随着全球新冠疫情的演变,许多国家和地区开始调整其防控策略,将新冠病毒感染从最高级别的“一级传染病”下调为“二级传染病”,这一调整并非随意之举,而是基于科学评估、流行病学数据和社会实际需求的综合决策,本文将探讨新冠调整为二级传染病的标准,分析其背后的科学依据,并讨论这一调整对公共卫生和社会生活的深远影响。

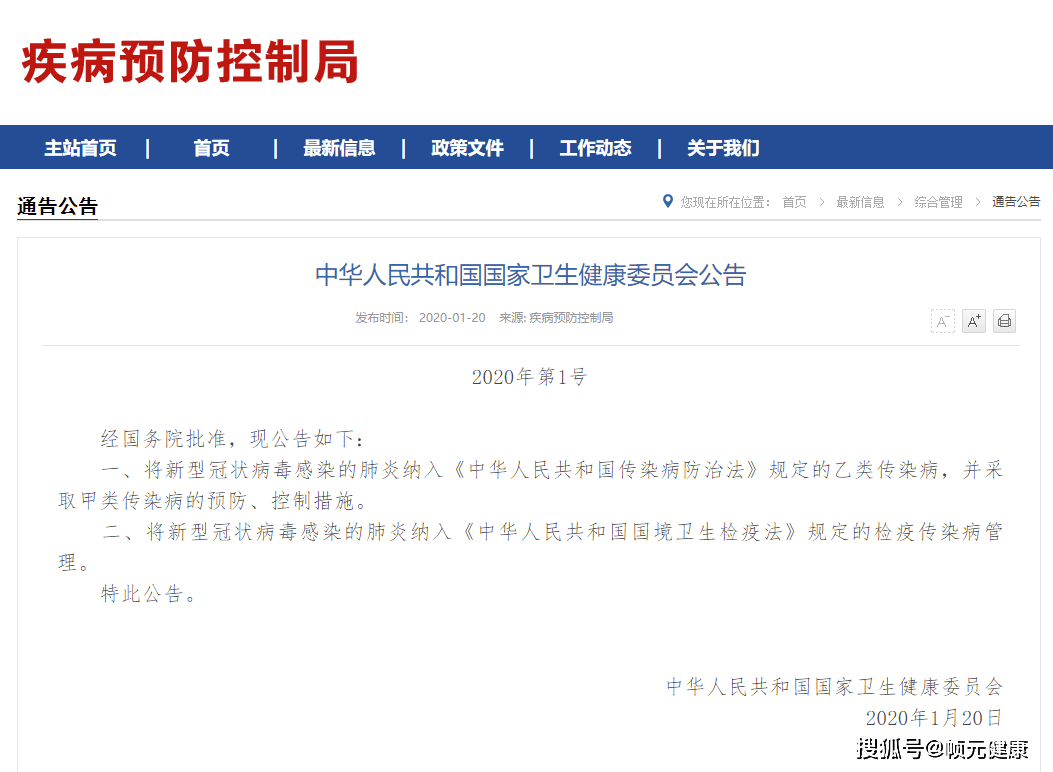

传染病分级通常根据疾病的传播速度、致病性、对社会秩序和公共卫生的威胁程度来划分,以中国为例,根据《传染病防治法》,传染病分为甲类(一级)、乙类(二级)和丙类(三级),甲类传染病(如鼠疫、霍乱)具有极高的传播风险和致死率,需采取强制隔离等严格措施;乙类传染病(如艾滋病、肺结核)传播风险较高,但可通过常规防控手段管理;丙类传染病(如流感)则传播力较弱,危害相对较低,新冠疫情期间,许多国家将新冠病毒暂时列为最高级别,以应对其突发性和高传播性。

将新冠调整为二级传染病,需满足多项科学和公共卫生标准,主要包括以下几点:

病毒致病性显著减弱

随着变异毒株的演化和人群免疫水平的提升(通过自然感染或疫苗接种),新冠病毒的致病性已明显降低,大多数感染者表现为轻症或无症状,重症和死亡率接近季节性流感,世界卫生组织(WHO)及各国疾控机构会基于临床数据,评估病毒的致死率和重症率,确保其不再构成重大健康威胁。

医疗资源压力缓解

二级传染病的调整需确保医疗系统能够承受可能的疫情波动,如果医院床位、ICU资源和药品供应充足,且疫情不再导致医疗挤兑,则表明公共卫生体系已具备常态化管理能力,许多国家在奥密克戎变异株流行期间,因重症率下降而逐步放宽防控措施。

群体免疫屏障形成

当人群通过疫苗或自然感染达到较高免疫水平时,病毒传播链会显著减弱,流行病学模型显示,若群体免疫覆盖率超过80%(包括交叉免疫),大范围暴发风险将大幅降低,新冠病毒的传播模式可能更接近地方性流行病(如流感),而非大流行。

监测与应对机制成熟

调整级别的前提是具备强大的疫情监测和快速响应能力,包括病毒基因测序、哨点医院报告、社区预警等系统,能及时发现新变异株并采取针对性措施,药物和疫苗的研发储备也需保障,以应对潜在反弹。

社会与经济成本平衡

长期严格防控可能带来社会经济负担,如供应链中断、心理问题加剧等,当疫情对公共健康的威胁低于其他社会风险时,调整级别有助于恢复常态生活,决策需基于成本效益分析,平衡健康保护与社会发展。

将新冠调整为二级传染病,意味着防控策略从“应急围堵”转向“精准管理”,具体变化包括:

美国、欧盟、新加坡等地区已率先将新冠视为地方性流行病,并将其管理级别下调,这些国家的经验表明,调整需分阶段推进:首先强化医疗储备,其次普及疫苗,最后逐步放开管控,中国也结合国情,在2023年初将新冠调整为“乙类乙管”,体现了科学防控的灵活性。

新冠调整为二级传染病,是疫情从大流行向常态化管理转变的关键一步,这一决策不仅基于病毒生物学特性的变化,更反映了人类对传染病认知的深化与社会韧性的提升,我们仍需保持警惕,通过科学监测、全球合作与公众教育,构建更强大的公共卫生防线,正如世界卫生组织所强调:“结束大流行不是消灭病毒,而是学会与之共存。”

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~