在疫情防控工作中,科学划定中高风险区是阻断病毒传播、保护公众健康的重要措施,中高风险区的确定并非随意而为,而是基于严格的流行病学调查、数据分析和风险评估,本文将详细解析中高风险区的确定标准、流程和意义,帮助公众理解这一关键环节。

中高风险区的定义与区别

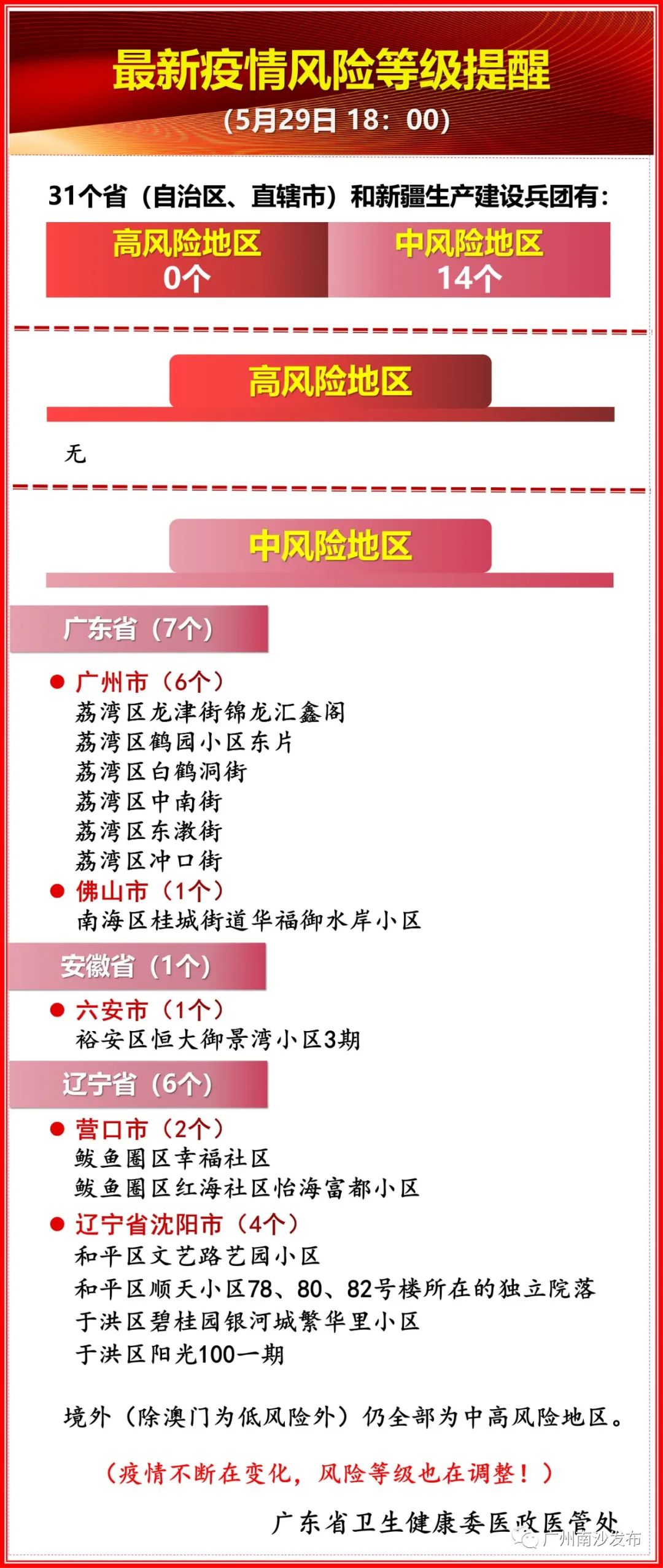

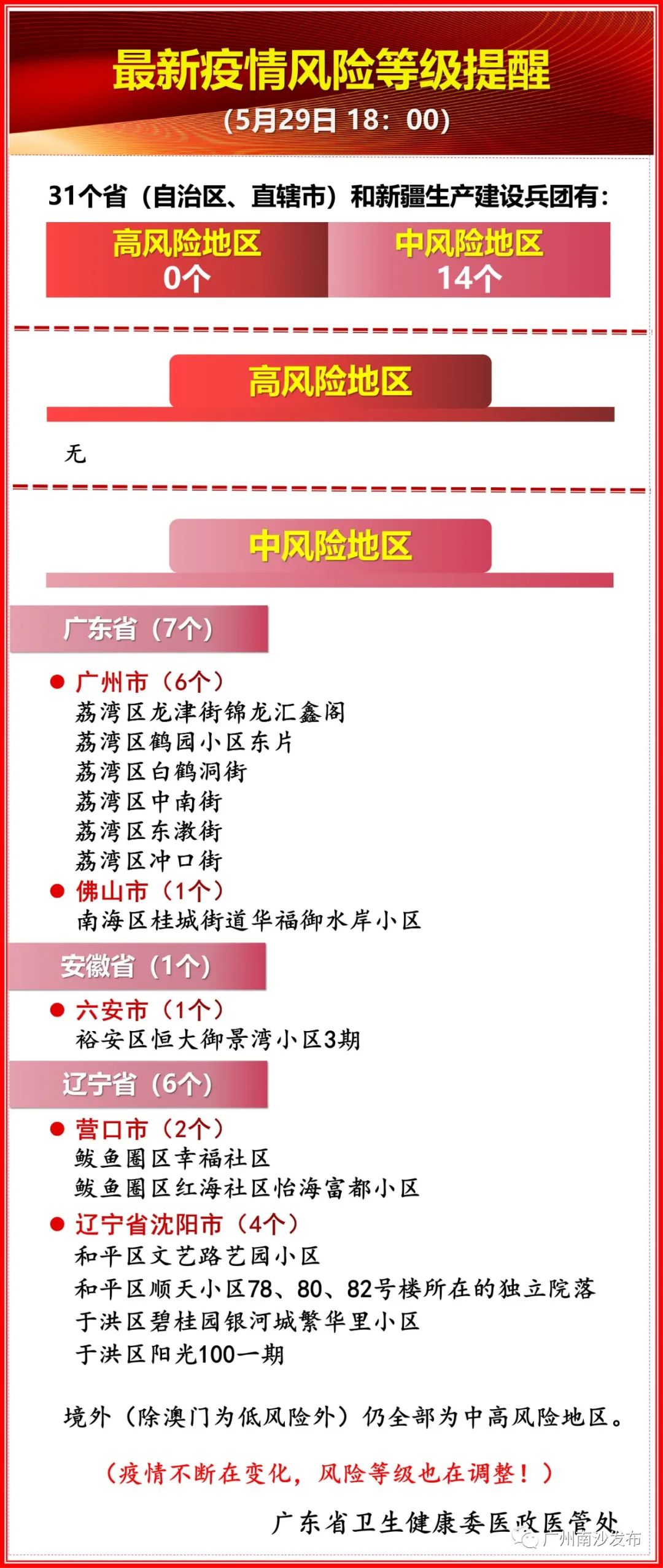

中高风险区是根据疫情传播风险程度划分的区域类别,主要用于实施差异化防控措施:

- 高风险区:指确诊病例数量较多、疫情传播风险高的区域,通常采取“足不出户、上门服务”等严格管控措施。

- 中风险区:指疫情传播风险较低,但仍存在一定传播可能的区域,一般实施“人不出区、错峰取物”等限制措施。

- 低风险区:指疫情风险较低的区域,在落实常态化防控基础上,保障正常生产生活秩序。

划分中高风险区的目的是精准防控,避免“一刀切”对经济社会造成过度影响。

确定中高风险区的主要依据

中高风险区的划定需综合考虑以下因素:

- 疫情传播情况:

- 确诊病例数量:包括新增病例数、累计病例数及其分布密度。

- 传播链清晰度:是否存在明确的传播链,或出现聚集性疫情。

- 感染来源:是否为本土病例或输入性病例,以及病毒基因测序结果。

- 流行病学调查结果:

- 密切接触者数量与分布:密切接触者的规模及其活动范围。

- 疫情持续时间:疫情是否在短期内快速扩散,或已得到有效控制。

- 区域人口与社会特征:

- 人口密度:高密度区域更易发生快速传播。

- 流动性:如交通枢纽、商贸中心等人员流动大的区域风险较高。

- 医疗资源:医疗条件薄弱的地区可能面临更大压力。

- 环境与场所风险:

- 重点场所:如医院、学校、养老院等特殊场所的疫情情况。

- 环境样本检测结果:如公共场所的病毒污染情况。

中高风险区的确定流程

中高风险区的划定是一个动态、科学的过程,通常包括以下步骤:

- 数据收集与分析:

- 卫生部门汇总确诊病例、密切接触者、核酸检测结果等数据。

- 利用大数据和地理信息系统(GIS)分析疫情空间分布。

- 风险评估与专家论证:

- 由疾控专家、公共卫生机构等进行综合风险评估。

- 召开专家会议,结合流行病学调查结果提出划分建议。

- 政府决策与公告:

- 地方政府根据专家建议,依法依规划定中高风险区。

- 通过官方渠道(如政府网站、媒体)向社会公布区域范围和防控要求。

- 动态调整:

- 根据疫情变化,定期(如每7天)评估风险,及时调整或解除区域等级。

- 通常需满足连续多日无新增病例、密接者有效管控等条件方可降级。

中高风险区划分的意义

- 精准防控:避免大面积封控,最大限度减少对经济和社会生活的影响。

- 资源优化:集中力量对高风险区域实施严格管控,提高防控效率。

- 公众引导:明确风险等级,帮助公众做好个人防护,减少不必要的恐慌。

公众如何应对?

- 关注官方信息:通过权威渠道了解所在区域的风险等级和防控要求。

- 配合防控措施:严格遵守核酸检测、隔离管理等规定。

- 做好个人防护:科学佩戴口罩、保持社交距离,降低感染风险。

中高风险区的确定是科学防控的重要体现,既需要专业的数据支持,也离不开公众的理解与配合,只有通过精准划分和动态管理,才能有效遏制疫情扩散,守护全民健康,随着疫情变化,相关政策可能调整,公众需保持关注并积极配合,共同筑牢疫情防控网。

暂时没有评论,来抢沙发吧~