重庆市公布的新冠肺炎确诊病例活动轨迹,迅速成为社会关注的焦点,这些看似简单的行程记录,背后不仅是防疫工作的关键一环,更折射出城市管理的精细、社会责任的担当,以及每个普通人在疫情下的生活状态。

活动轨迹:一张动态的“防疫地图”

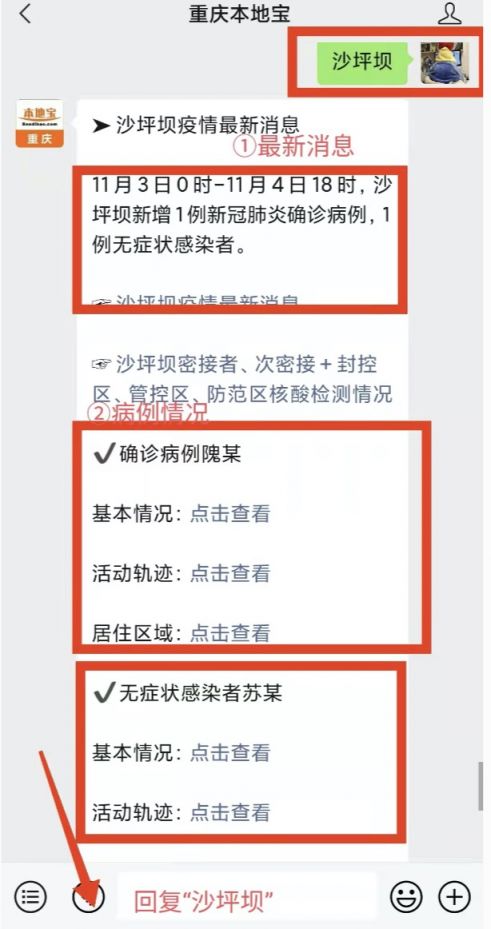

重庆市在疫情发生后,迅速启动流调机制,及时公布确诊病例的活动轨迹,这些信息通常包括患者乘坐的公共交通、到访的商场、餐厅、医院等场所,甚至具体到时间段,某病例曾于某日乘坐轨道交通3号线,或在某餐馆用餐,这些细节构成了一个动态的“防疫地图”,帮助公众快速识别自身风险,也为精准防控提供了数据支撑。

轨迹背后的科学防控逻辑

公布活动轨迹的核心目的,是最大限度阻断传播链,通过轨迹回溯,疾控人员可以:

重庆在发现病例后,常同步公布相关场所的管控措施,如暂停营业、开展全员核酸等,体现了“以快制快”的防控策略。

从轨迹看重庆抗疫的“温度”与“精度”

重庆作为山城,人口密集、交通网络复杂,防控难度较大,但活动轨迹的公布过程,始终注重两点:

部分通报中会注明“请同期到访市民加强自我健康监测”,既传递了紧迫性,也缓解了社会焦虑。

公众如何理性看待活动轨迹?

面对活动轨迹,公众应:

每一处足迹,都是守护的坐标

重庆公布确诊病例活动轨迹,不仅是技术手段的体现,更是城市治理能力的缩影,每一行足迹背后,是无数防疫人员的昼夜奋战,也是市民的理解与配合,当前,疫情仍未结束,唯有继续保持警惕、科学应对,才能让山城的烟火气常驻,让每一处足迹都成为守护生命的坚实坐标。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~