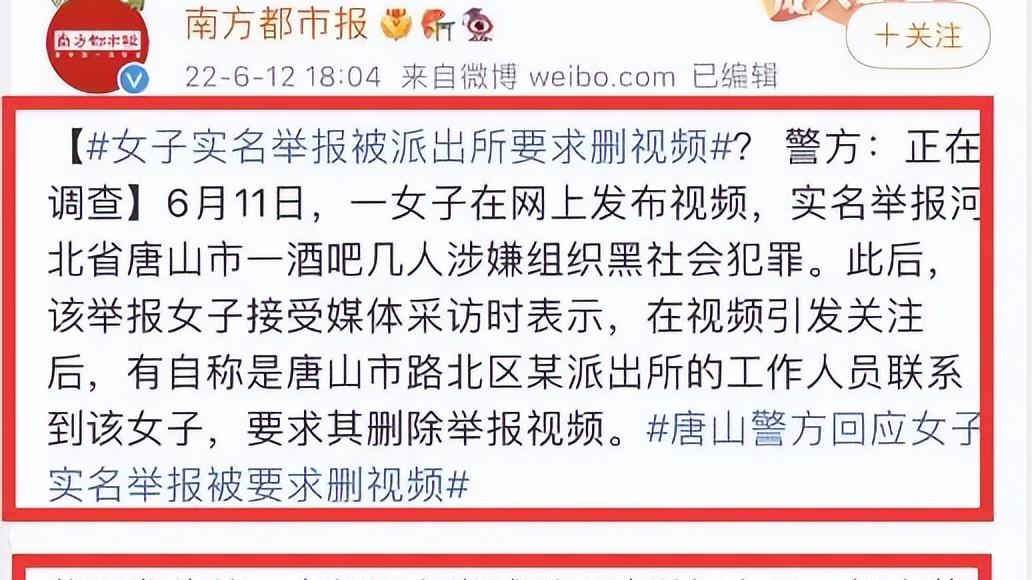

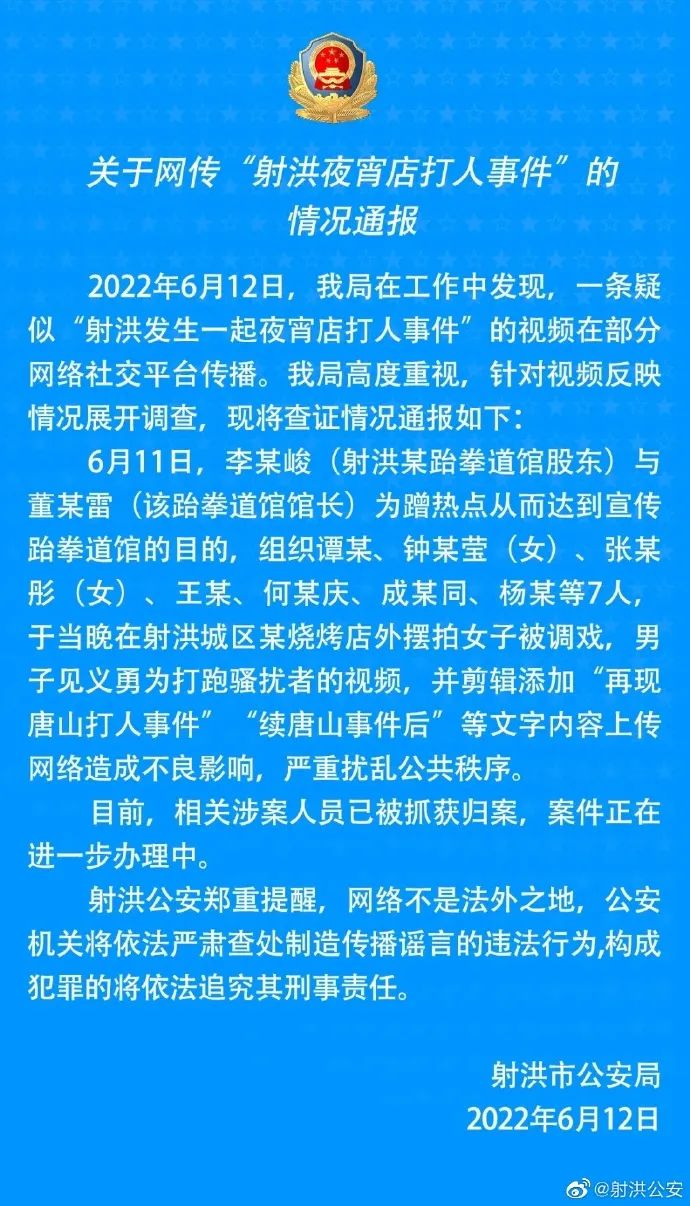

2022年6月,河北唐山某烧烤店发生的暴力围殴事件曾引发全国震怒,时隔两年多,涉事主要人员陈某志等男性嫌犯已被依法判处重刑,而案件中动手打人的女子刘某也因参与暴力行为获刑,随着刘某刑满释放,唐山打人女子出狱后续”的讨论再度掀起舆论波澜。

据知情人士透露,刘某在服刑期间表现良好,依法获得减刑,于近期低调出狱,面对守候的媒体,她全程沉默,迅速乘车离开,与陈某志等主犯的长期监禁不同,刘某的刑期相对较短,但公众对其出狱后的态度仍存在两极分化:部分人认为“施暴者必须终身背负道德谴责”,另一部分声音则呼吁“给犯错者改过自新的机会”。

此案受害者的生活仍笼罩在阴影中,据报道,两名重伤女子经过多次手术治疗后,身体虽逐步恢复,但心理创伤难以磨灭,其中一人至今鲜少公开露面,家人表示“她害怕人群和深夜外出”,对比施暴者重获自由,受害者家属坦言:“我们理解法律判决,但她们的人生已被彻底改变。”

刘某的出狱再次引发对“暴力参与度与责任边界”的讨论,法律层面,她已为其行为付出代价;但道德层面,公众对“施暴者回归社会”的接受度仍存争议,社会学者指出,此类事件中,舆论的持续关注反映了大众对公平正义的高期待,但也需警惕网络暴力对个人重建生活的阻碍。

对于刘某而言,“唐山打人者”的标签或许将伴随其一生,有社工专家表示,刑满释放人员常面临就业歧视与社会排斥,若缺乏正确引导,可能陷入恶性循环,但也有观点认为,社会应建立更完善的矫正机制,既强调过错代价,也为真心悔改者提供出路。

唐山打人事件已成为中国法治进程中的一个标志性案例,它推动了全社会对性别暴力、公共场所安全等议题的深刻反思,随着涉事人员陆续刑满,事件留下的思考仍未终结:法律可以划定惩罚的边界,但社会共识的修复与个体的救赎,仍需更长久的努力。

刘某的出狱不是故事的终点,而是关于罪与罚、惩戒与救赎的新起点,当舆论潮水退去,如何平衡正义诉求与人道关怀,如何在法治框架下构建更具包容性的社会,或许是我们从这一事件中亟待深化的命题。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~