12月中旬起,北京、上海、广州等城市的感染人数迅速攀升,企业面临双重压力:一方面员工因病减员严重,另一方面年终订单交付受阻,某制造业负责人坦言:“车间到岗率不足50%,产能只剩三成。”中小学期末考试被迫取消,高校安排学生分批离校,生产与教学活动的“急刹车”,客观上推动了假期提前到来。

往年春运高峰集中在腊月廿七至除夕,而2023年元旦刚过,火车站已出现拎着行李箱的务工人员,在杭州电商公司工作的小李说:“公司允许居家办公,不如早点回老家隔离一周,安心过年。”这种自发形成的“错峰返乡”,一定程度上缓解了交通运输系统的压力,12306数据显示,1月上旬车票预售量同比增加40%,而传统高峰时段票源反而略显宽松。

三四线城市和乡村因此迎来消费提前激活,贵州某县城超市经理观察到:“往年腊月二十才开始的年货采购,今年提前了半个月。”留守老人不再独守空房,留守儿童盼来提前团聚,县城的餐饮、电影院甚至迎来“小阳春”,这种人口流动节奏的变化,为县域经济注入了特殊活力。

面对突发状况,部分企业展现出管理弹性,某科技公司推出“阶梯式休假方案”,允许员工在1月至2月间分段休假;某设计工作室直接发放“防疫物资包”,内含药品和抗原试剂,这些尝试背后,是企业对“员工健康即生产力”的重新认识。

当物理空间受限,数字技术填补了情感空白,年轻人教会长辈使用群直播分享年夜饭,异地亲友通过VR设备“同逛”庙会,某短视频平台“云守岁”话题播放量超10亿次,传统节日的仪式感以新的形式延续。

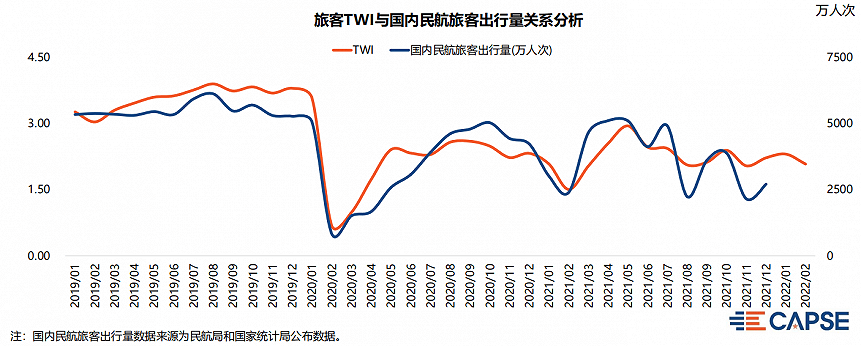

据交通运输部预估,2023年春运客流总量较2022年翻倍,但较疫情前仍恢复不足七成,这种“流动中的保守”,折射出公众对健康的审慎态度,某社会学者指出:“提前放假表面是防疫应对,实则是社会系统弹性化的体现,它既缓解了集中流动的风险,也创造了亲情补偿的空间。”

当爆竹声在错落的时空中响起,我们或许会意识到:春节从未失去其内核——无论在何时团聚,以何种形式相伴,那份跨越时空的牵挂与温暖,始终是中国人心中最坚韧的年味。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~