美国新冠病毒病株演变,从危机应对到长期挑战

2

2025-10-28

自2019年底首次出现以来,新冠病毒(SARS-CoV-2)已席卷全球,成为人类历史上影响最深远的流行病之一,在疫情发展过程中,病毒不断演化,通过变异产生新的毒株,引发人们对传播性、致病性及疫苗有效性的持续关注,新冠病毒究竟变异了多少次?这个问题看似简单,答案却复杂而深远。

变异的本质:病毒演化的自然规律

变异是病毒复制过程中的自然现象,新冠病毒作为RNA病毒,其遗传物质在复制时易出现错误,导致基因组发生微小变化,大多数变异对病毒功能没有显著影响,甚至可能削弱其生存能力,但极少数变异会带来传播优势或免疫逃逸能力,从而成为值得关注的变异株。

关键变异株:从Alpha到Omicron的演进

世界卫生组织(WHO)为追踪重要变异株,建立了“需关注的变异株”(VOC)和“需留意的变异株”(VOI)分类系统,以下是几个标志性变异株的演变历程:

据估算,Omicron家族的分支已达上千种,其变异速度远超早期毒株。

究竟变异了多少次?

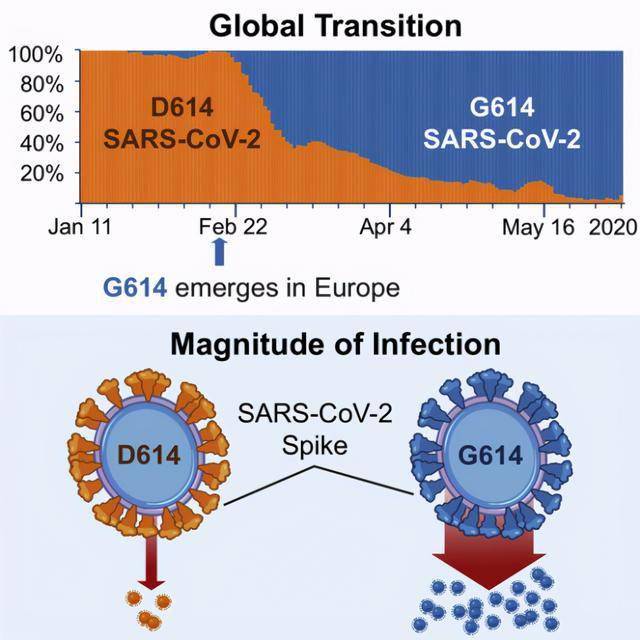

若从基因突变次数统计,新冠病毒已发生数万次可检测的突变,全球共享流感数据倡议组织(GISAID)数据库显示,新冠病毒基因组与初始毒株相比,平均积累了数十处突变,但绝大多数突变未形成气候,仅有少数关键变异推动了大流行的进程。

科学家通过系统发育树分析发现,病毒演化并非线性,而是多分支并行,Omicron可能起源于长期潜伏感染宿主中的演化,而非直接由Delta变异而来。

变异背后的驱动因素

病毒变异的主要动力包括:

未来展望:变异会持续吗?

新冠病毒已进入地方性流行阶段,变异仍在继续,尽管奥密克戎后代的致病性未显著增强,但其传播效率与免疫逃逸能力不断优化,科学界正通过全球监测网络追踪变异趋势,并研发广谱疫苗以应对多变毒株。

新冠病毒的变异次数难以用单一数字概括,但其演化轨迹清晰地警示我们:病毒与人类的博弈远未结束,唯有持续监测、科学防控与全球协作,才能在这场无形的演化竞赛中守护公共健康。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~