当一场灾难、事故或社会事件的死亡人数超过36人,这一数字已不仅是一个统计指标,更是一个具有象征意义的临界点,它触动着社会神经,引发连锁反应,其后果涵盖法律、政治、经济、心理等多个层面,深刻考验着一个社会的治理能力与人文关怀。

法律与问责机制的启动

在许多国家的法律体系中,死亡人数达到一定规模(例如30人以上)往往自动触发更高级别的调查程序。《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,死亡30人以上的事故被列为“特别重大事故”,需由国务院或中央层级直接组织调查,超过36人的死亡人数,意味着事件将进入最高级别的问责程序,相关责任主体可能面临刑事追责、行政处罚及民事赔偿,司法系统介入的深度和广度显著提升,以此强化法治威严与社会公正。

政治与社会信任的考验

此类事件极易演化为政治议题,影响政府公信力,公众会密切关注应急响应是否及时、信息透明度如何、监管是否存在漏洞,若处理不当,可能加剧民众对治理能力的不信任,甚至引发群体性诉求,在重大安全生产或公共卫生事件中,伤亡规模扩大多与制度性缺陷相关,舆论压力会推动政策调整或机构改革,政府的应对方式——包括是否坦诚沟通、是否有效追责、是否补偿受害者——将直接塑造其公共形象。

经济与长期发展的影响

死亡事件带来的直接经济损失包括赔偿金、抚恤费用及事故处理支出,而间接影响更为深远,涉事企业可能停产整顿,行业面临全面排查,区域经济活力受挫,若事件涉及公共安全(如交通事故、火灾),社会运行成本可能上升,例如更严格的安全监管会增加企业合规支出,国际关注度升高可能影响投资环境与旅游产业,形成隐性经济阻力。

社会心理与集体记忆的烙印

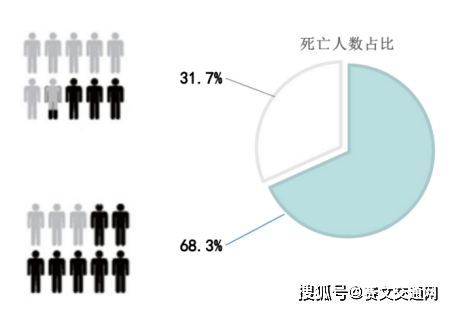

每一个数字背后都是一个生命,超过36人的死亡会对社会心理造成持久冲击,受害者家庭的悲痛、社区的恐慌、公众的焦虑,可能演化为广泛的社会共情或创伤,纪念活动、媒体回顾和民间讨论将形成集体记忆,推动社会对生命价值、安全文化及风险防范的反思,这种心理影响虽难以量化,却是社会凝聚力和道德共识的重要试金石。

制度完善与文明进步的契机

历史经验表明,重大伤亡事件常成为制度改革的催化剂,矿难促使修订安全生产法,疫情暴露公共卫生体系的短板,交通事故推动交通法规升级,死亡人数超过36人的悲剧,迫使社会直面系统性漏洞,通过立法、监管优化和技术升级防范类似事件,这一过程虽充满阵痛,却可能成为推动社会迈向更高文明层次的转折点。

死亡人数超过36人,远不止是一个冰冷的统计,它像一面镜子,映照出社会的脆弱与韧性、制度的漏洞与修复能力、人性的伤痛与觉醒,面对这样的时刻,唯有以真相为基、以法治为纲、以生命尊严为本,才能在悲剧中汲取教训,于废墟上重建希望,每一个生命的逝去都应成为警钟,提醒我们:安全不可妥协,责任不容回避,文明的进步需以珍视每一个个体为前提。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~