随着新冠疫情的持续,防疫措施不断优化,其中对“次密接触者”(即密切接触者的密切接触者)的管理成为关键环节,次密接触者虽感染风险较低,但仍需接受隔离观察,以阻断潜在传播链,次密接触者何时可以解除隔离?解封条件是什么?本文将详细解析这一问题,帮助公众理解科学防疫背后的逻辑。

次密接触者是指与密切接触者(如确诊病例的家人、同事等)有过近距离接触的人员,他们虽未直接接触病毒源头,但因接触链条的存在,存在间接感染可能,根据中国现行防疫政策,次密接触者通常需接受集中隔离或居家隔离观察,以防范潜在风险。

次密接触者的隔离解封并非随意进行,而是基于科学评估和防疫规定,主要解封条件包括以下几点:

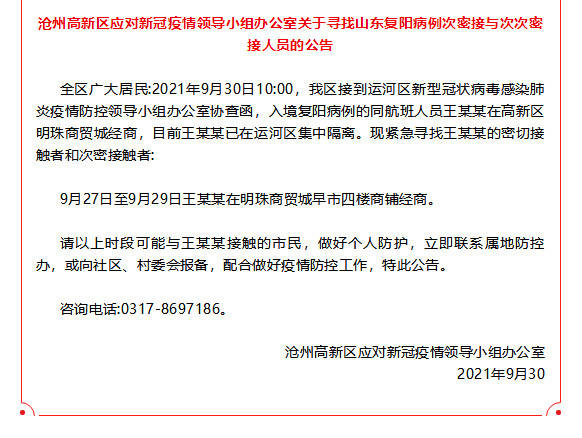

隔离期满:次密接触者的隔离期通常为7天,从最后一次接触密切接触者之日算起,需完成规定天数的隔离,若密切接触者被确诊,次密接触者的隔离期可能延长;若密切接触者排除感染,次密接触者可提前解封。

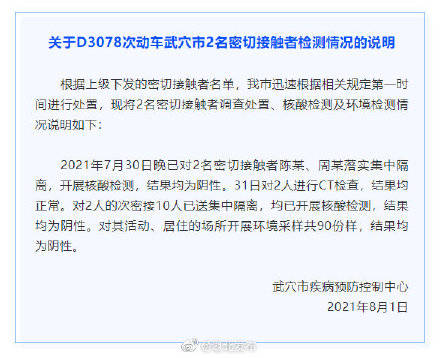

核酸检测阴性:在隔离期间,次密接触者需接受多次核酸检测(如第1、4、7天),结果均为阴性是解封的必要条件,这确保了在潜伏期内未出现感染迹象。

健康状况监测:隔离期间,次密接触者需每日报告体温和症状,如无发热、咳嗽等新冠相关症状,且身体状态稳定,方可符合解封要求。

密切接触者风险排除:如果与次密接触者关联的密切接触者,在隔离期间核酸检测持续阴性且无症状,次密接触者的隔离可能提前结束,这体现了“链条式”管理的精准性。

环境评估与专家审核:部分地区还会结合环境采样结果和疾控专家评估,确保无潜在传播风险后,才正式解除隔离。

解除隔离不代表完全“自由”,次密接触者仍需做好健康管理:

对次密接触者实施隔离和解封,是“动态清零”政策的重要组成部分,通过精准评估,既能有效遏制病毒扩散,又能最大限度减少对日常生活的影响,科学解封条件体现了防疫的人性化和效率,避免了“一刀切”的弊端。

次密接触者的隔离解封条件以数据为依据,以科学为准绳,公众应积极配合防疫措施,同时理性看待隔离要求,只有共同努力,才能筑牢疫情防线,守护社会健康。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~