离新冠病人多远是安全距离?科学解析与实用建议

1

2025-10-27

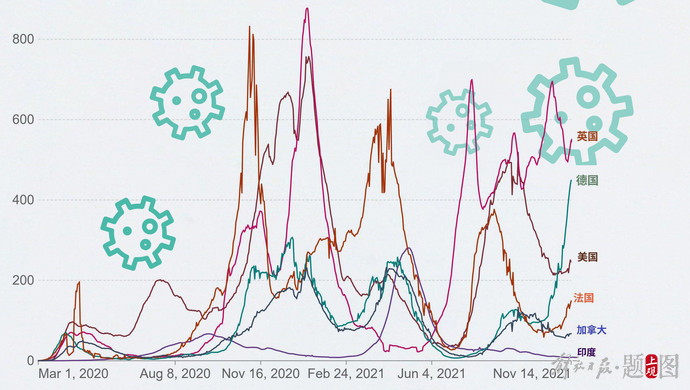

自2019年底新冠病毒首次出现以来,这场全球大流行已持续数年,随着病毒变异和人类应对能力的提升,一个显著趋势逐渐显现:新冠病毒的致死率(即感染后死亡的比例)正逐步降低,根据世界卫生组织(WHO)和多国卫生机构的数据,早期原始毒株的致死率曾高达1-2%,而当前主流毒株(如奥密克戎及其亚型)的致死率已降至0.1%以下,部分区域甚至接近流感水平,这一变化并非偶然,而是多种因素共同作用的结果,本文将探讨致死率下降的原因、科学依据以及对未来的启示。

新冠病毒作为一种RNA病毒,在传播过程中不断变异,从原始毒株到德尔塔,再到奥密克戎,病毒的传染性增强,但毒力(引发重症的能力)总体呈下降趋势,奥密克戎毒株更倾向于感染上呼吸道,而非深部肺部,这使得重症率显著降低,科学研究表明,病毒演化的方向往往是“传播力增强、毒力减弱”,因为高致死率反而不利于病毒长期存活与扩散,奥密克戎虽然传播速度极快,但其导致的肺炎和呼吸衰竭比例远低于早期毒株。

全球疫苗接种的推进是降低致死率的关键,截至2023年,全球已接种超过130亿剂疫苗,覆盖大量高危人群,疫苗虽不能完全阻断感染,但能显著减少重症和死亡,英国卫生局数据显示,接种三剂疫苗后,奥密克戎感染者的死亡风险比未接种者低95%,既往感染产生的自然免疫力也与疫苗协同作用,构建了更广泛的免疫屏障,据《柳叶刀》研究,全球约90%以上人口已通过感染或接种获得一定免疫力,这迫使病毒在更具免疫压力的环境中演化。

三年间,医疗系统对新冠病毒的认识日益深入,从最初缺乏特效药,到如今抗病毒药物(如Paxlovid)、中和抗体疗法广泛应用,治疗效率大幅提升,氧疗、激素合理使用及重症监护技术的进步,也有效降低了病例转重风险,早期检测和分层管理使高危患者能及时干预,日本通过集中疗养和居家监测体系,将医疗资源集中于重症患者,2022年致死率降至0.05%,仅为2020年的十分之一。

公众防护意识的提高(如戴口罩、勤洗手)和检测普及,减少了病毒暴露剂量和重复感染风险,研究表明,低病毒载量感染往往症状更轻,尽管防疫政策逐步放宽,但个人卫生习惯的保留仍间接抑制了重症发生。

尽管致死率下降是积极信号,但风险依然存在,病毒变异仍具不确定性,未来若出现高毒力新毒株,可能打破当前平衡,长期后遗症(长新冠)对健康的影响仍需关注,疫苗接种不均、免疫衰减及老年群体脆弱性等问题,提示我们不可掉以轻心,科学家呼吁,应持续监测病毒演化、加强全球疫苗公平分配,并研发通用冠状病毒疫苗。

新冠病毒致死率的降低,是病毒与人类“博弈”中的阶段性成果,它反映了科学的力量与社会的韧性,但也提醒我们,大流行并未完全结束,我们需以更理性、可持续的方式与病毒共存——既珍惜来之不易的正常生活,也不忘维护弱势群体的安全,正如世卫组织总干事谭德塞所言:“终点线已在眼前,但我们必须稳步跑完最后一程。”

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~