疫情拐点是什么?读懂这个关键信号,你就明白防控趋势了

1

2025-10-26

2020年初,一场突如其来的新冠疫情席卷全球,改变了人类社会的运行轨迹,在漫长的抗疫斗争中,“拐点”一词反复出现在公众视野中——它既是科学判断的焦点,也是社会情绪的晴雨表,若要回答“本次疫情的拐点是什么时候”,我们需要首先明确:“拐点”的定义因视角不同而存在多维解读。

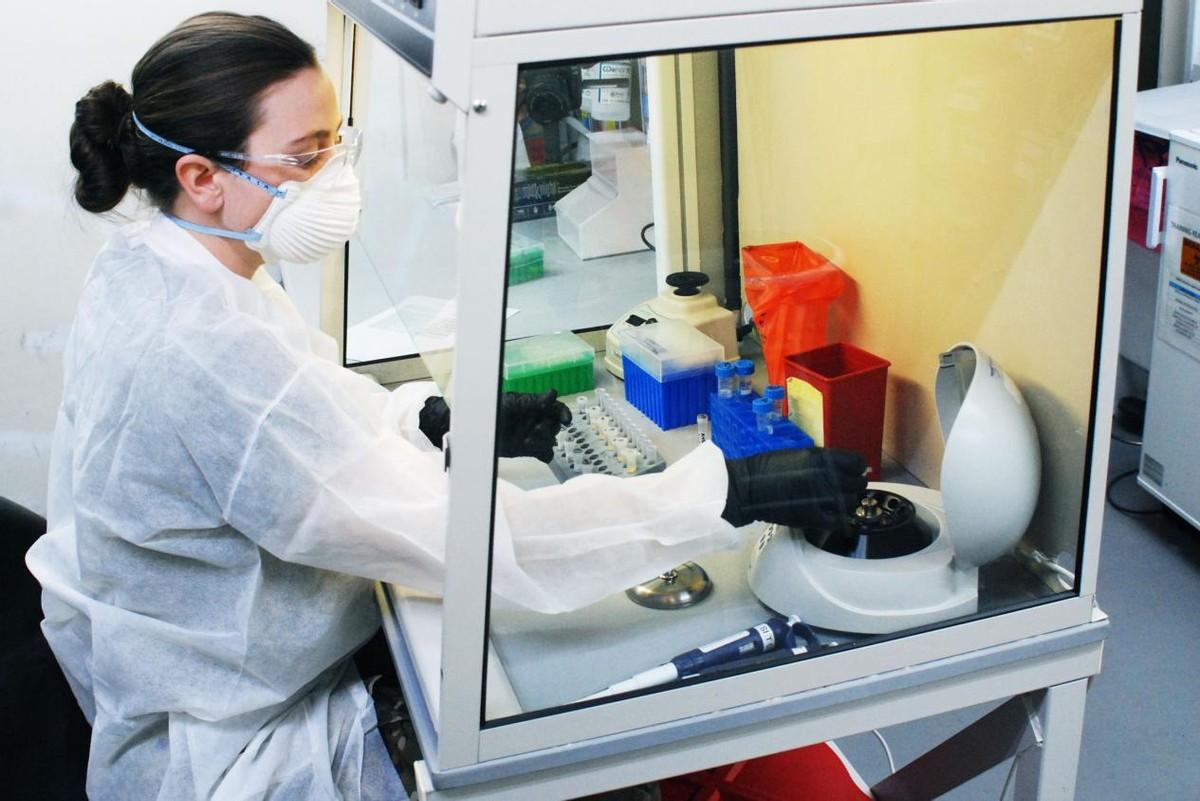

从科学角度看,疫情的“拐点”通常指传染病流行趋势的转折点,

以中国疫情为例:

但全球范围内,不同国家的拐点时间差异显著,例如欧美国家在2021年初疫苗普及后迎来转折,而印度等地区则在德尔塔毒株流行后出现新一轮波动。病毒变异与免疫屏障的动态平衡,使得单一拐点难以概括全貌。

另一重“拐点”体现在政策层面:

疫情的影响远超医学范畴,社会心态的转折同样构成隐性拐点:

疫情的“拐点”并非某个具体日期,而是一个动态过程,它既是数据曲线上的转折,也是政策调整的决策点,更是社会集体心理的过渡标志,当我们回顾这段历史时,或许会发现:真正的拐点,存在于人类每一次从混乱中重建秩序的尝试中——从被动防御到主动适应,从恐惧孤立到理性共处。

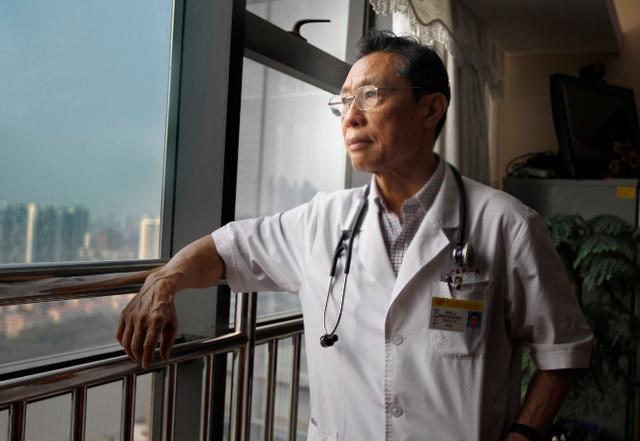

正如流行病学家所言:“病毒的流行终会过去,但它留给我们的教训与进化,将定义下一个时代的韧性。”

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~