第二波感染高峰期的预测因素

疫情高峰的出现时间受多重因素影响,主要包括:

- 病毒变异情况:新型变异株的传染性、免疫逃逸能力是关键变量,奥密克戎亚分支的传播可能导致感染波峰提前。

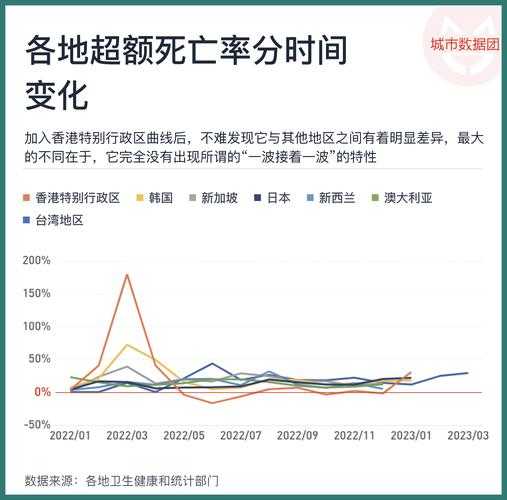

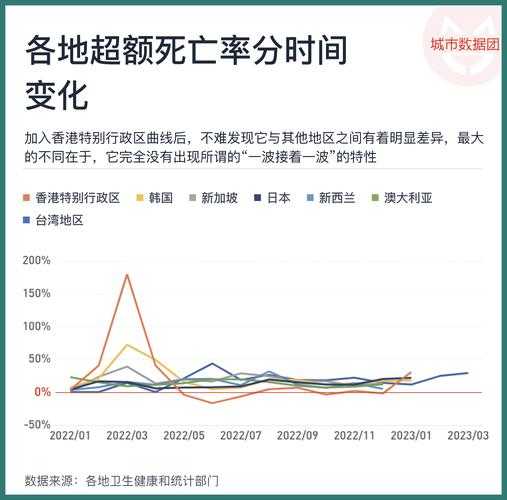

- 人群免疫水平:自然感染和疫苗接种建立的免疫屏障会随时间衰减,通常保护期约为3-6个月,免疫力下降可能引发新一波传播。

- 季节与环境:秋冬季节气温降低,室内活动增加,可能加速病毒扩散,历史上呼吸道疾病高发期(如11月至次年1月)需重点关注。

- 社会活动模式:大型聚集、国际往来频繁等行为可能成为疫情反弹的催化剂。

可能的疫情高峰时间分析

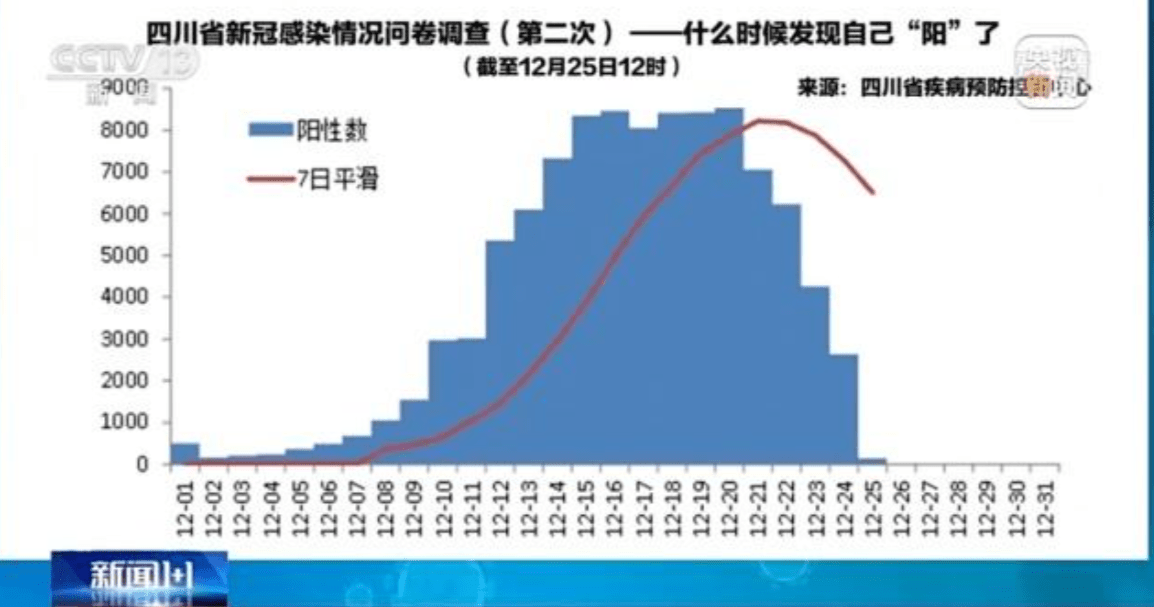

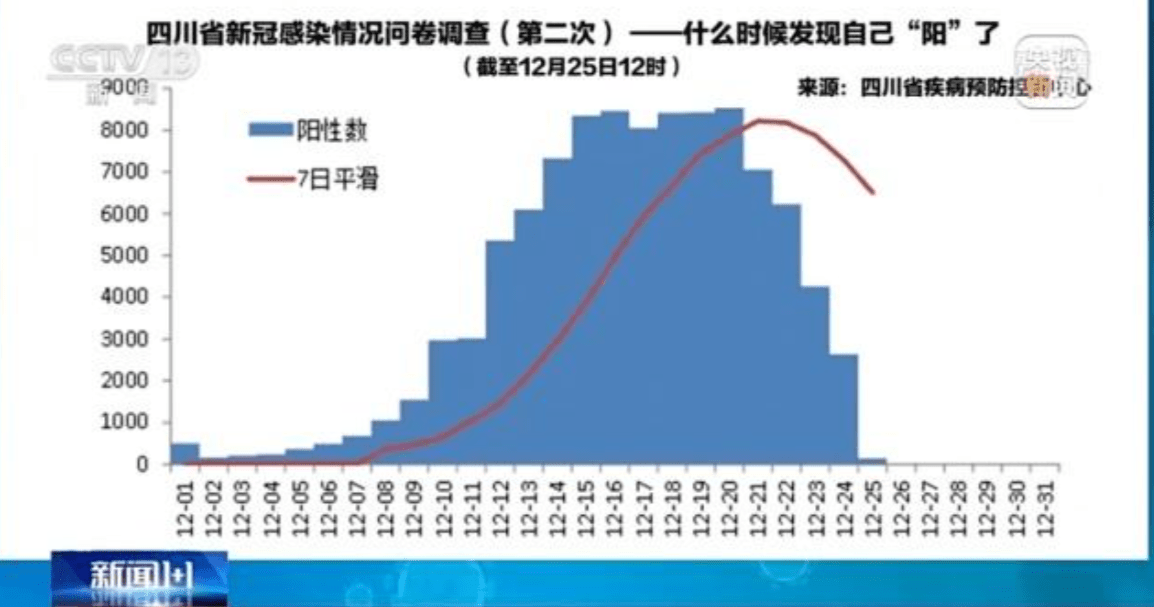

结合全球疫情数据和模型推测,第二波感染高峰可能出现以下情况:

- 短期波动(3-4个月内):若出现免疫逃逸强的变异株,局部地区可能在变异株传入后1-2个月内出现小范围高峰。

- 季节性高峰(秋冬季):多数专家认为,第二波大规模感染更可能集中在秋冬交替时期(10月至次年1月),与流感季重叠,加大防控压力。

- 区域差异:不同地区的免疫背景和防控措施可能导致高峰时间差异,需依赖本地疾控部门的实时预警。

科学防护与应对建议

面对潜在疫情波动,个人与社会需未雨绸缪:

- 加强监测与预警:关注官方发布的病毒变异和疫情动态,利用抗原检测早发现、早隔离。

- 接种疫苗强化免疫:及时接种针对主流毒株的加强针,尤其是老年人、基础病患者等高危人群。

- 坚持基础防护:在人群密集场所佩戴口罩,勤洗手、多通风,降低接触传播风险。

- 合理储备物资:家庭可适当准备解热镇痛药、抗病毒药物及日常必需品,避免恐慌性抢购。

- 优化社会响应机制:医疗机构需保障重症救治资源,单位及学校应完善应急处置预案。

疫情第二波感染高峰的具体时间虽难以精准预测,但通过科学防控完全可降低其影响,公众无需过度焦虑,而应保持理性态度,将防护措施融入日常生活,战胜疫情依赖的是持续的科学探索、社会协作与每个人的责任意识。

(本文仅供参考,具体疫情趋势以权威部门发布为准)

暂时没有评论,来抢沙发吧~