每年六月,高考的硝烟散去,另一场没有硝烟的战争——志愿填报——便悄然拉开序幕,对于数十万江苏考生及其家庭而言,两个关键词如同指挥航向的罗盘,牵动着所有人的心弦:“高考录取分数线” 和 “大学排名”,这两者相互交织,共同构成了一幅复杂而现实的升学图景。

大学排名:理想的“坐标系”

在大学选择的初始阶段,各类大学排名(如软科、校友会、QS等)为考生和家长提供了一个宏观的“坐标系”,这个坐标系综合了科研实力、师资力量、毕业生质量、学术声誉等多维指标,旨在对高校进行分层和定位。

对于目标清晰的顶尖学子而言,排名靠前的大学,如国内的C9联盟、985、211以及现在的“双一流”高校,无疑是首选,这些学校意味着更优质的教育资源、更广阔的发展平台和更强大的校友网络,在江苏本土,南京大学、东南大学作为顶尖学府,常年稳居各类榜单前列,自然是江苏学霸们竞相追逐的目标,省外的清华、北大、复旦、上交等名校,也凭借其超然的排名和声誉,吸引着最优秀的江苏考生。

大学排名在志愿填报中,首先起到的是一个“定位”和“筛选”的作用,帮助考生圈定目标院校的范围。

高考录取分数线:现实的“温度计”

理想很丰满,现实却很骨感,再好的大学,如果分数不够,也只能是镜花水月,这时,高考录取分数线就成了衡量现实可能性的最直接、最残酷的“温度计”。

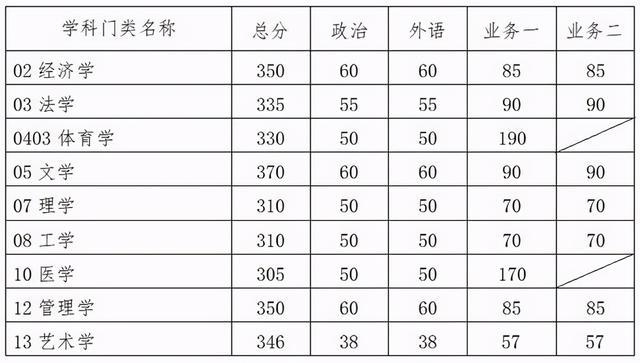

与相对稳定的大学排名不同,录取分数线是每年高考志愿填报动态博弈的结果,它受到招生计划、试题难度、考生人数以及当年考生的志愿偏好等多种因素影响,因此每年都会有波动,但对于江苏考生来说,分析近三年的分数线位次,是填报志愿时最核心、最可靠的方法。

一个非常普遍的现象是:大学排名与录取分数线在总体上呈正相关,但在局部却常常“背离”。

江苏情境下的特殊考量

在江苏这片教育高地上,这种博弈显得尤为激烈。

对于江苏考生而言,填报志愿是一场在理想与现实之间的精密计算。大学排名是仰望星空的理想蓝图,指引着长远发展的方向;而高考录取分数线则是脚踏实地的现实坐标,界定着当下可行的选择。

最明智的策略,莫过于将两者结合:以排名定目标,用分数做决策,在充分了解自我兴趣和职业规划的基础上,先根据大学排名圈定一个“理想院校群”,再依据自己的高考分数和位次,从这个群体中筛选出“可冲刺”、“较稳妥”和“可保底”的志愿组合。

唯有如此,才能在江苏这片高考竞争激烈的热土上,拨开迷雾,找到那条最适合自己的、通往未来的航路。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~