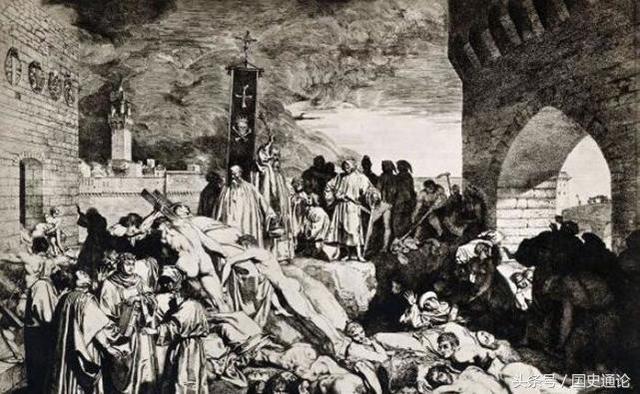

“瘟疫”与“火力”,在中华文明的叙事中是一对看似相悖却紧密相连的意象。“火力”既是温暖、光明与生存的希望,也隐喻着一个民族在灾难面前不屈的生命力与传承的薪火,中国历史,从未回避瘟疫的阴影,但也从未熄灭过抗争的火种,回顾那些曾肆虐大地的“十大瘟疫”,我们看到的不仅是伤痛,更是一个文明在烈火中淬炼、在灰烬中重生的韧性。

从东汉末年的伤寒大流行(建安大疫)到明末的鼠疫,从赤壁战场的“瘟疫横行”到1910年的东北肺鼠疫,中国历史上记载的大规模瘟疫至少有十次深刻改变了社会进程。

东汉末年大疫(约公元2-3世纪):张仲景在《伤寒杂病论》序中痛陈“宗族素多,向余二百,自建安以来,犹未十稔,其死亡者,三分有二。”这场大疫与战争、饥荒交织,催生了中国医学的第一次系统性回应。

明末大鼠疫(1633-1644) 北京城“十室九空”,直接动摇了明朝统治根基,但与此同时,吴有性的《温疫论》提出了“戾气”致病说,突破了传统伤寒理论,点亮了近代传染病学的曙光。

1910年东北鼠疫 在伍连德博士的领导下,中国首次以现代科学方法对抗瘟疫——隔离、口罩、火葬,不仅控制了疫情,更点燃了中国现代公共卫生体系的星星之火。

面对疫情,中华民族始终在黑暗中点燃希望的火把:

医学的火光:从张仲景“勤求古训,博采众方”著成《伤寒杂病论》,到葛洪《肘后备急方》为后世青蒿素研发提供灵感;从人痘接种术的发明到伍连德建立防疫体系,每一次疫情都催生了医学的突破。

制度的火把:宋代设立“安济坊”隔离患者,清代建立“查痘章京”制度防控天花,这些早期“公共卫生体系”的雏形,体现了古人在制度层面的火种传承。

精神的火炬:瘟疫面前,无数医者“悬壶济世”,乡邻“相濡以沫”,这种“为生民立命”的担当,构成了中华文明最深层的精神火力。

今天的中国,经历过SARS的考验,也刚走出新冠的阴霾,从古代疫情的应对中,我们汲取的不仅是具体经验,更是那种“于危机中育新机”的文明智慧:

科学是永不熄灭的火种:坚持科学防疫、推动医学进步,这是对抗瘟疫最根本的“火力”。

团结是越烧越旺的火焰:从古代的“守望相助”到现代的“全民抗疫”,团结始终是我们最强大的免疫力。

在记忆中守护希望:记住历史上的伤痛,不是为了沉溺悲伤,而是为了让文明的薪火传承得更远,每一次疫情过后,中华文明都如凤凰涅槃,焕发出新的生机。

“野火烧不尽,春风吹又生。”疫情如野火,曾一次次掠过中华大地;但文明的火力——那种在灾难中学习、在痛苦中创新、在绝望中互助的生命力——却如同深埋地下的根茎,在每一个春天焕发新生,了解历史上的十大瘟疫,我们不仅是在回顾伤痛,更是在确认:只要薪火不灭,文明就永续向前。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~