内蒙古疫情今日最新,总体平稳可控,局部散发需警惕,常态化防控不松懈

2

2025-10-30

“广东登青热大爆发,报告病例超20万”的消息引发了社会广泛关注,一个直观且尖锐的问题随之而来:面对如此庞大的感染数字,为何没有像过去应对新冠疫情那样,采取大规模、强制性的社会面“封控”措施?这背后,是政府基于科学、法律和现实的综合考量。

病原体与传播模式的根本不同

这是理解所有后续措施的核心关键。

传播途径差异:新冠病毒主要通过飞沫和空气气溶胶传播,人际传染性极强,可以在密闭空间内快速导致聚集性疫情,而登革热是一种蚊媒传染病,它不会在人与人之间直接传播,其唯一的传播途径是“病人→伊蚊(主要是白纹伊蚊)→健康人”,中断传播链的关键在于防蚊、灭蚊,而非限制人的流动。

疾病特性与应对逻辑:封控措施的核心目的是通过物理隔离,切断病毒的人际传播链,但对于登革热,即便将所有人隔离在家,如果社区环境中的蚊虫密度不降,人们在家中依然有被叮咬感染的风险,最有效、最根本的应对策略是 “治本清源”,即清除蚊虫孳生地,而非简单地“封人”。

公共卫生响应机制的针对性

面对登革热疫情,广东省启动的是一套成熟的、针对性的蚊媒传染病应急响应机制,其重点在于:

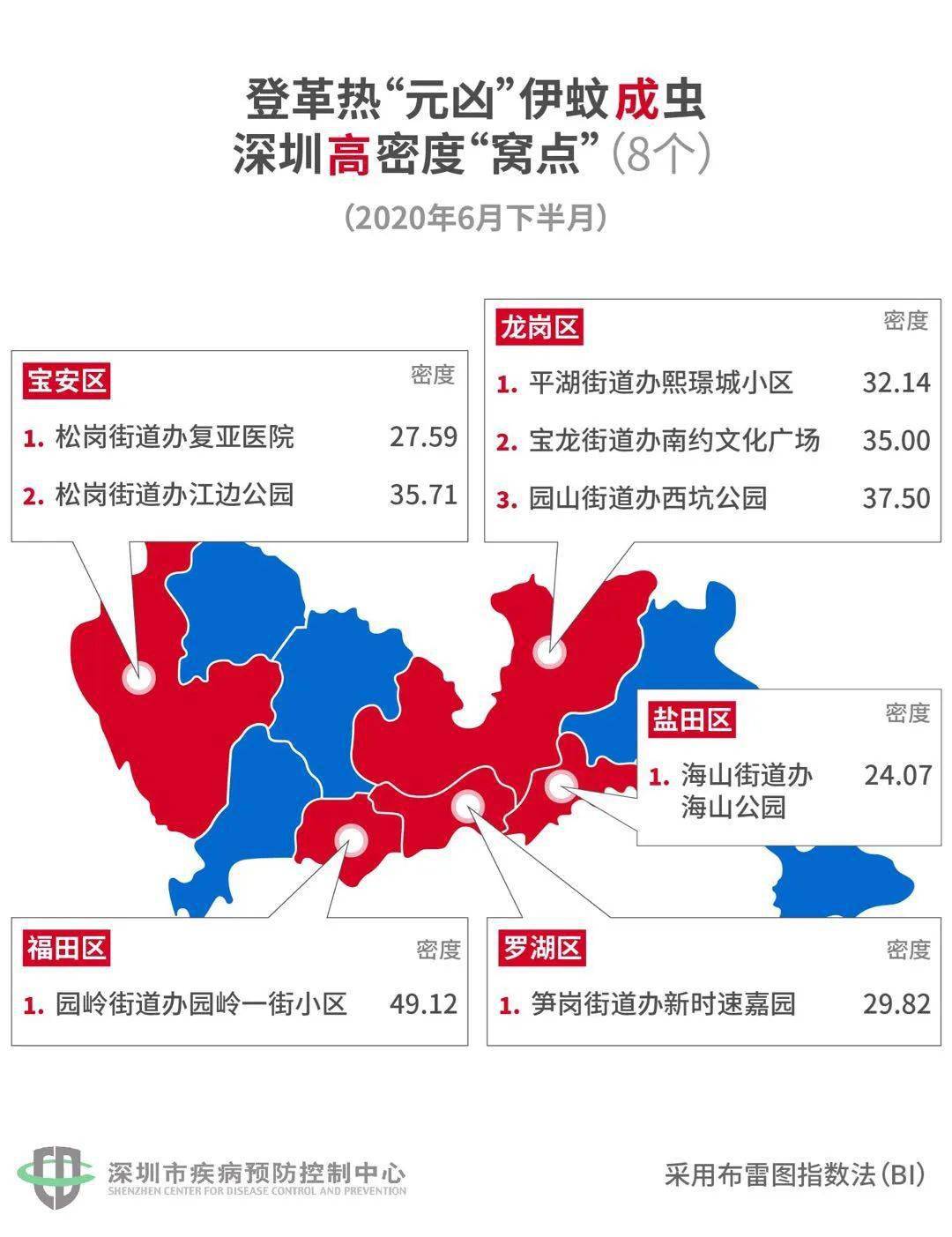

大规模灭蚊行动:各级政府组织专业队伍和发动群众,在疫区开展“地毯式”的灭蚊工作,包括清理积水(蚊虫孳生的温床)、喷洒灭蚊药剂、使用蚊香和驱蚊剂等,这些措施直指传播媒介,是控制疫情的根本。

病例管理与医疗救治:医疗机构全力做好病例的隔离治疗(主要在病房使用蚊帐等防蚊措施,防止传染给其他蚊虫),并对症状进行对症支持治疗,公共卫生系统则加强监测和预警,及时掌握疫情动态。

强大的公众健康教育:通过各类媒体渠道,反复向公众宣传防蚊灭蚊知识,呼吁“人人动手,清积水”,将防控措施落实到每一个社区、每一户家庭,这是一种动员社会力量的“人民战争”,其效果远比单纯的强制封控更为持久和根本。

法律、社会与经济成本的权衡

法律依据:根据《中华人民共和国传染病防治法》,登革热属于乙类传染病,法律规定的防控措施主要包括隔离治疗病人、管理携带者、进行流行病学调查、在疫区进行消杀等,并未授权可以对整个区域进行“封城”或“静默管理”,此前针对新冠的封控是基于其乙类甲管(按甲类传染病管理)的特殊定位,这是一种非常时期的非常措施。

社会与经济成本:经历过新冠疫情,全社会都对“封控”所带来的巨大经济代价和社会运行成本有着深刻体会,对于一种传播模式清晰、有成熟应对方案、且绝大多数患者为轻症的可防可控传染病,贸然采取对社会经济生态造成巨大冲击的封控措施,无疑是“高射炮打蚊子”,既不科学,也不必要,更得不到公众的理解和支持。

从“封控”到“精准防控”的公共卫生思维进化

广东应对此次登革热大爆发的策略,恰恰体现了公共卫生治理从“一刀切”的刚性管理,向基于科学、精准施策的现代治理模式的进化,它告诉我们,并非所有传染病都需要用“封控”这一终极武器。

将资源与精力集中在最有效的环节——即清除蚊虫孳生地、切断生物媒介传播链上,同时保障医疗系统的有序运转,并广泛发动群众参与,这才是应对登革热这类传染病的科学正道,20多万病例的数字固然触目惊心,但它更是一个警钟,提醒我们必须持之以恒地做好环境卫生,筑牢公共卫生的基层防线,而非简单地重拾“封控”旧策。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~