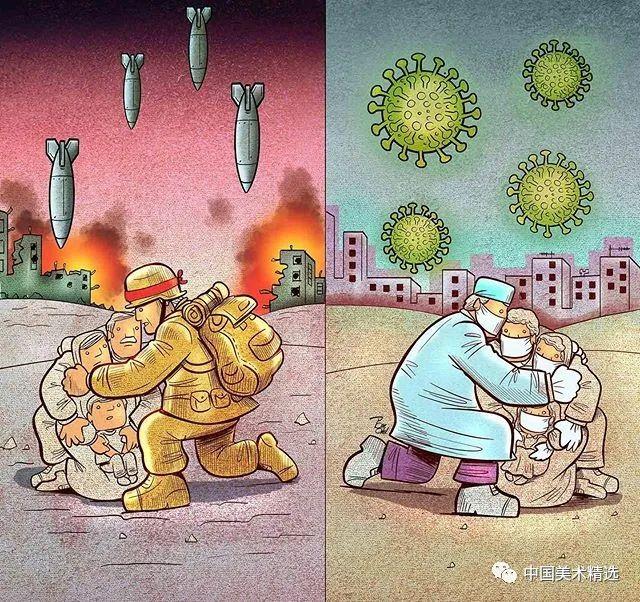

三亚两名密切接触者,疫情防控中的警示与担当

2

2025-10-30

自2019年底新型冠状病毒(COVID-19)首次出现以来,全球已陷入一场前所未有的公共卫生危机,这场疫情不仅重塑了人类的生活方式,还深刻影响了全球经济、科技与国际合作格局,尽管多国通过疫苗接种和防疫措施逐步控制疫情,但病毒变异、疫苗分配不均等问题仍为全球复苏蒙上阴影。

疫情发展现状:从高峰到常态化

截至2023年,全球累计确诊病例超6亿,死亡病例逾600万,奥密克戎变异株的传播力极强,但其致病性相对减弱,使得多国逐渐将防疫策略转向“与病毒共存”,中国坚持动态清零政策,而欧美国家则逐步放宽社交限制,推动经济复苏,非洲与部分低收入国家因医疗资源匮乏,仍面临检测能力不足、疫苗覆盖率低的困境。

国际合作与分歧

疫情暴露了全球卫生治理的脆弱性,世界卫生组织虽协调疫苗研发与分配,但“疫苗民族主义”导致贫富差距加剧,COVAX计划旨在公平分配疫苗,但实际交付量远低于预期,病毒溯源的政治化问题一度引发国际争议,凸显了信任赤字对协同抗疫的阻碍。

科技与创新:双刃剑效应

mRNA疫苗的快速问世证明了科技的力量,数字化工具(如健康码、远程医疗)也在防控中发挥关键作用,但人工智能预测模型显示,未来可能出现更危险的变异株,这要求各国加强监测与数据共享,虚假信息的泛滥加剧了公众对疫苗的犹豫,科技伦理成为亟待解决的课题。

未来展望:构建韧性卫生系统

后疫情时代,全球需从三方面发力:一是完善早期预警机制,提升对新发传染病的响应速度;二是推动疫苗专利豁免,扶持低收入国家本土化生产;三是重构公共卫生体系,平衡经济发展与民众健康,正如世卫组织总干事谭德塞所言:“疫情终将结束,但我们的准备永远不能停止。”

冠状病毒大流行是一次对人类的严峻考验,它既揭示了全球化时代的互联性脆弱,也彰显了科学与社会韧性的重要性,唯有超越分歧、强化合作,世界才能在下一次危机前筑牢防线。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~