在与传染病(如COVID-19、流感或其他呼吸道疾病)感染者接触后,隔离是阻断病毒传播的关键措施,但隔离天数并非固定不变,它取决于疾病类型、个人健康状况和公共卫生政策,本文将详细解答“与感染者接触需要隔离多少天”这一问题,并涵盖最新指南、科学依据和实用建议。

隔离的基本概念与目的

隔离是指将可能暴露于病原体的人与健康人群分开,以观察是否出现症状,防止潜在传播,其核心目的是在潜伏期内监控健康状态,避免无症状或潜伏期感染者造成二次扩散,在COVID-19大流行期间,隔离政策显著降低了病毒传播率。

常见传染病的隔离天数指南

不同疾病的潜伏期和传播特性各异,隔离要求也有所不同,以下是基于世界卫生组织(WHO)和各国疾控中心的最新建议:

-

COVID-19(新冠病毒)

- 一般建议:与感染者接触后,需隔离至少5天,并密切观察症状至第10天。

- 科学依据:奥密克戎变种的平均潜伏期为2-3天,多数病例在5天内出现症状。

- 特殊情况:若已接种疫苗或近期感染过,可缩短至3-5天;未接种者或高危人群建议延长至7-10天。

-

流感(甲型/乙型)

- 隔离期:通常为5-7天,从接触日算起。

- 理由:流感潜伏期短(1-4天),且症状出现后传染性最强。

-

结核病

- 隔离要求:需医学评估,若结核菌素试验阳性但无症状,无需隔离;活动性结核需隔离至治疗后2-4周。

-

麻疹等高风险传染病

影响隔离天数的关键因素

- 疫苗接种状态:接种疫苗者可缩短隔离时间,因免疫反应能加速清除病毒。

- 症状表现:若出现发热、咳嗽等症状,隔离期应从症状开始日重新计算。

- 变异毒株特性:新变种可能缩短或延长潜伏期,需关注当地卫生部门更新。

- 高风险环境:医疗机构、养老院等场所可能实施更严格的隔离政策。

隔离期间的注意事项

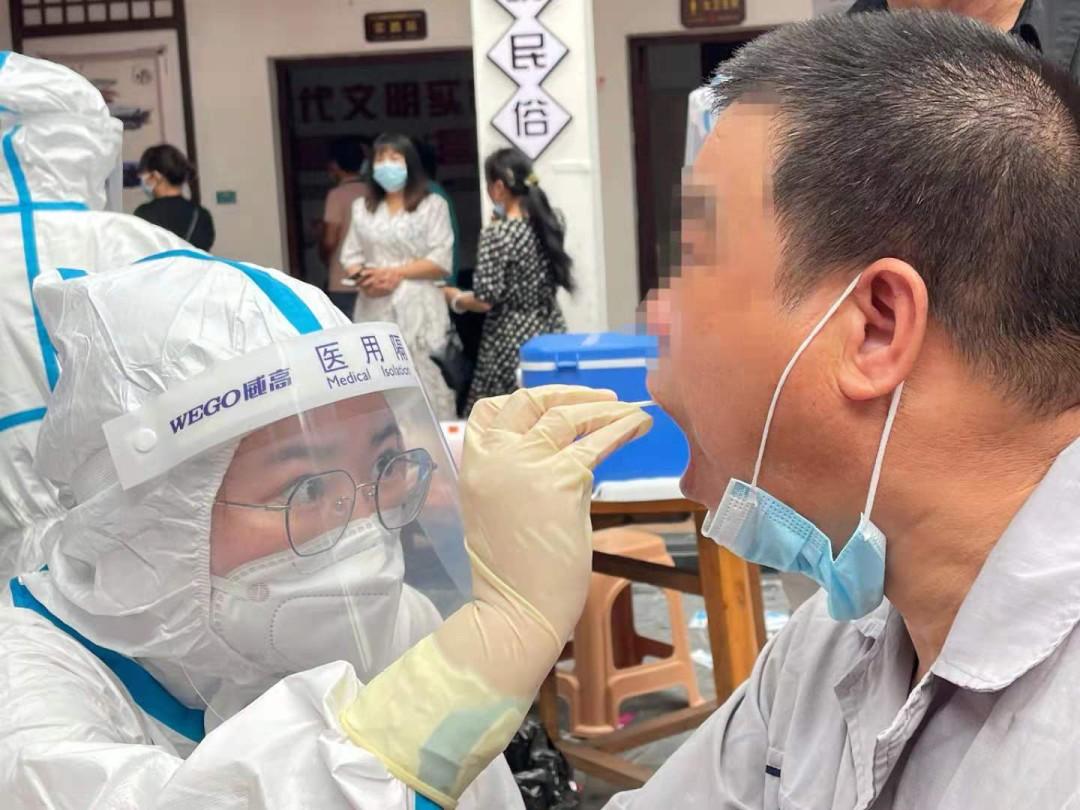

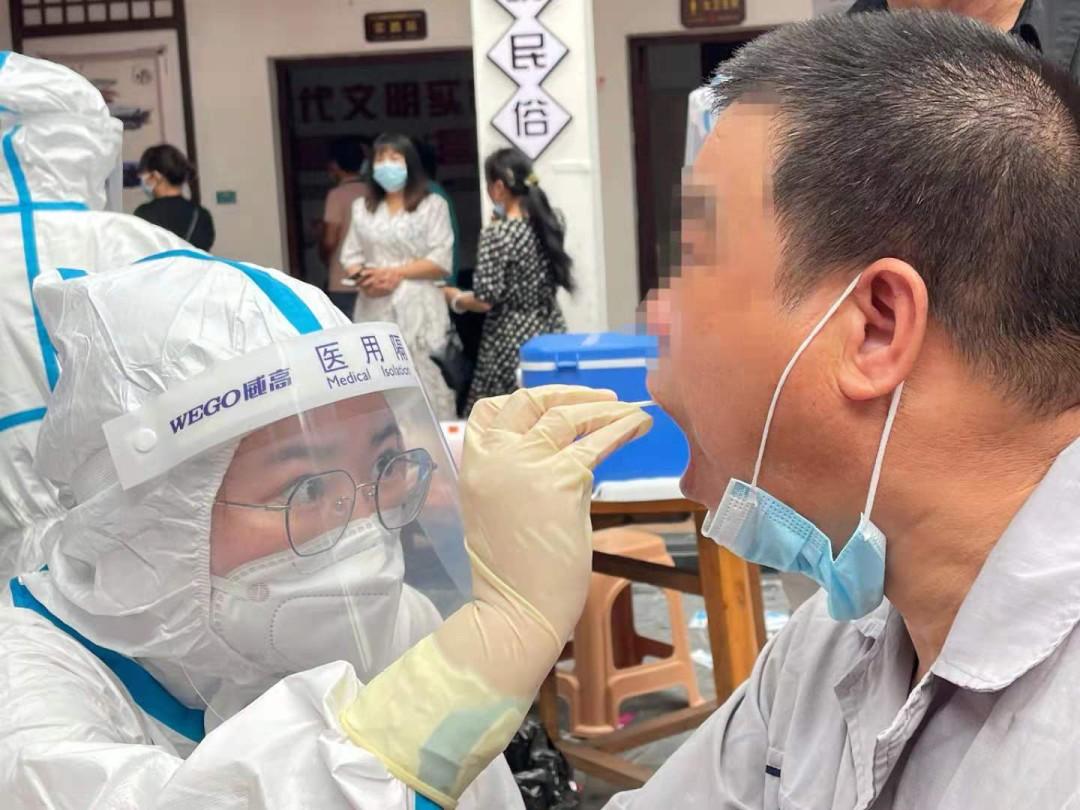

- 健康监测:每日检测体温,注意咳嗽、乏力等迹象,必要时进行抗原或核酸检测。

- 生活安排:单独居住,避免与家人共用餐具、卫生间,保持通风。

- 紧急情况处理:若出现呼吸困难、胸痛等重症信号,立即就医。

全球政策差异与未来趋势

各国隔离政策因疫情动态而异。

- 中国:曾执行“14+7”天隔离,现逐步优化为精准防控。

- 美国:CDC推荐5天隔离后佩戴口罩社交。

- 欧盟:多数国家取消强制隔离,依赖自我监测。

隔离政策将更注重科学性和灵活性,可能结合病毒载量检测和数字工具,实现“精准隔离”。

与感染者接触后的隔离天数需根据疾病类型、个人风险和社会政策综合判断,核心原则是:在保护公共健康的同时,减少对生活的影响,建议公众随时关注卫生部门指南,科学防护,共同阻断传播链。

温馨提示仅供参考,具体隔离要求请以当地最新官方政策为准,健康第一,预防胜于治疗!

暂时没有评论,来抢沙发吧~