每一次全国人口普查,都是一次对国家“家底”的全面盘点,而普查结果中最为核心、最富洞察力的部分,莫过于人口普查分布数据,它如同一张精密描绘的全国“人口地图”,不仅静态地展示了人们在空间上的聚集状态,更动态地揭示了社会经济发展的深层逻辑与未来趋势,这张分布图,是解码中国发展脉动的“DNA”。

静态镜像:描绘人口地理的基本盘

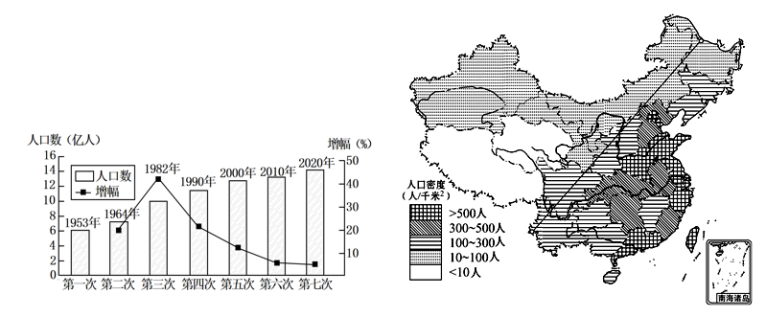

从静态视角看,人口普查分布直观地呈现了我国人口的地理格局。

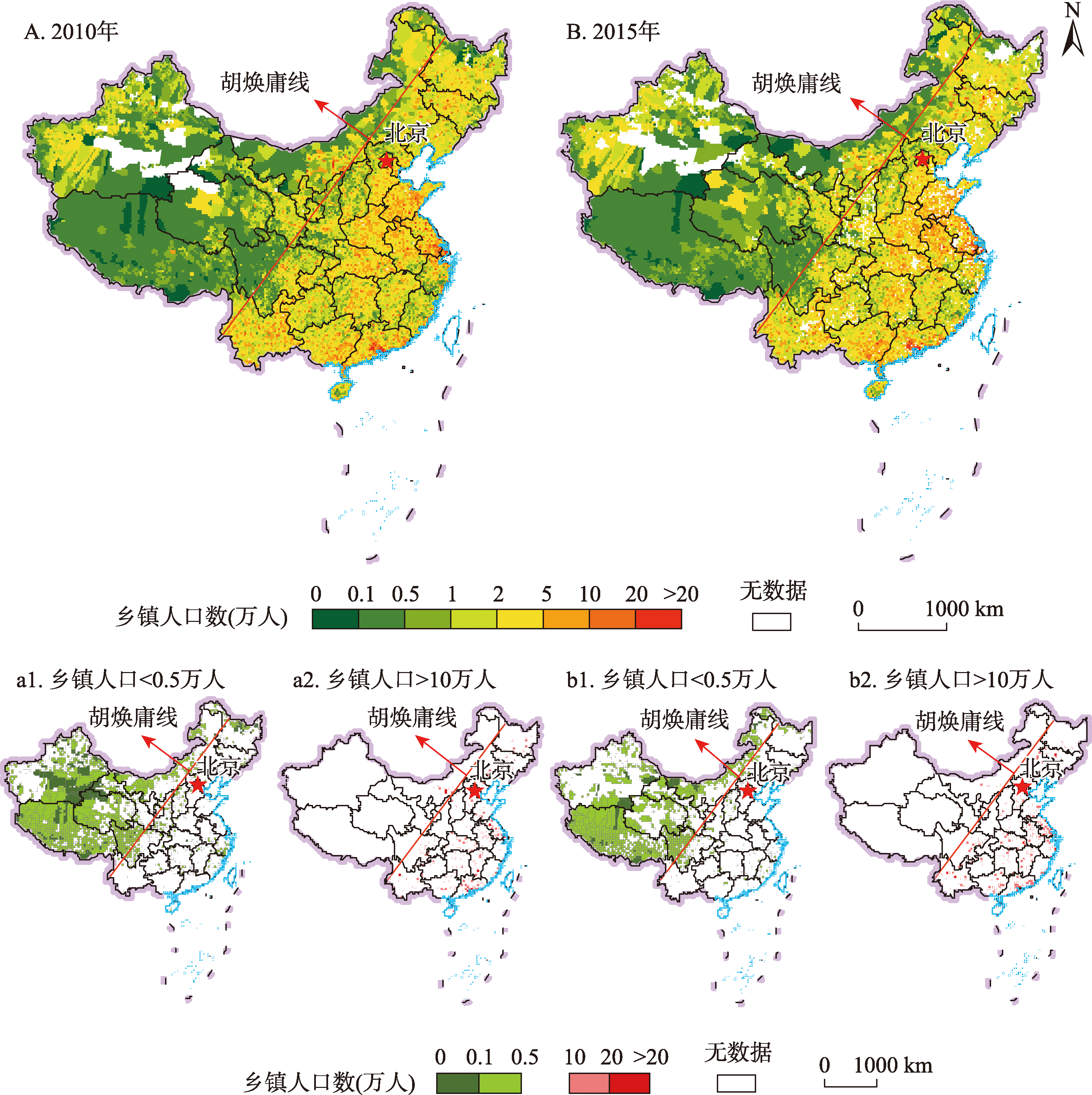

胡焕庸线的“稳固”与“渗透”:著名的“胡焕庸线”(黑河-腾冲线)依然是中国人口分布的基本分界线,普查数据一再证实,线东南约36%的国土上,居住着超过90%以上的人口,这反映了自然地理环境(气候、地形、水资源)对人口承载力的根本性制约,在“稳固”的大格局下,也出现了“渗透”现象,随着西部大开发、中部崛起等战略的推进,以及交通基础设施的完善,线西北部分区域,如新疆天山北坡、宁夏沿黄地区等,人口集聚度正在稳步提升,展现了人类活动对自然条件的有限超越。

城乡结构的“历史性转折”:近几次人口普查最引人注目的分布变化,莫过于城镇化率的跨越式提升,当城镇人口比例突破60%、甚至更高时,标志着中国已经从乡土中国迈入了城市中国,人口分布的重心持续从乡村向城镇转移,形成了以城市群、中心城市为核心的增长极。

动态流向:揭示社会经济的变迁潮

人口普查分布的魅力,更在于其动态变化的趋势,它像一条河流,指引着我们看清人口迁徙的潮汐方向。

“孔雀东南飞”的持续与演变:长三角、珠三角、京津冀三大城市群依然是强大的人口“引力场”,吸引了大规模跨省流动人口,普查数据显示了人口从中西部向东部沿海、从经济欠发达地区向发达地区持续集聚的宏观流向,但近年来,这一流向也出现了新特征:随着东部产业升级与中西部承接产业转移,部分劳动力开始选择就近就业,省内流动日益活跃,成渝城市群、长江中游城市群等成为新的人口聚集地。

“一老一小”的区域分化:人口年龄结构的分布差异同样触目惊心,在东北、部分中西部省份,普查数据显示出人口自然增长率低、老龄化程度加深的态势,劳动力外流加剧了这一问题,而广东、浙江等流入地,则因大量年轻劳动力的涌入,人口年龄结构相对年轻,呈现出更强的经济活力,这种“生老病死”的分布差异,直接关系到未来区域的社会保障压力、创新能力和经济增长潜力。

战略价值:绘制未来政策的导航图

深刻理解人口普查分布,其最终目的是为了更科学地谋划未来。

优化国土空间规划:人口在哪里聚集,公共资源和服务就应向哪里倾斜,普查分布数据是规划交通网络、建设学校医院、布局保障性住房的根本依据,它帮助决策者回答“在哪里建”、“建多大规模”等关键问题。

推动区域协调发展:通过分析人口流失地与流入地的特征,国家可以更有针对性地制定区域政策,对于人口收缩地区,政策重点可能在于保障基本公共服务、发展特色产业;对于人口快速增长地区,则需着力解决“大城市病”,提升城市治理能力。

应对人口结构挑战:老龄化与少子化的区域分布不均,要求社会保障和生育支持政策不能“一刀切”,人口流出的老龄化地区需要更强大的中央财政转移支付和养老服务支持;而年轻人口流入地则需重点关注外来人口的市民化与社会融合问题。

人口普查分布,远不止是地图上一个个冰冷的数字和色块,它是十四亿人用脚步投票的结果,是经济规律、社会变迁和个体选择共同作用下的宏大叙事,读懂这张图,就读懂了过去几十年中国波澜壮阔的城市化与工业化进程,也能更清晰地预见未来我们将面临的机遇与挑战,它不仅是国情的重要缩影,更是照亮国家前行道路的一盏明灯。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~