研究生国家分数线公布时间,考生关注的焦点与应对策略

1

2025-11-04

2013年3月下旬,教育部正式公布了当年全国硕士研究生招生考试的国家分数线,这一消息迅速引发了广大考生和社会的广泛关注,作为考研选拔的重要标杆,国家线的划定不仅关系到数十万考生的命运,也折射出高等教育发展的趋势与挑战。

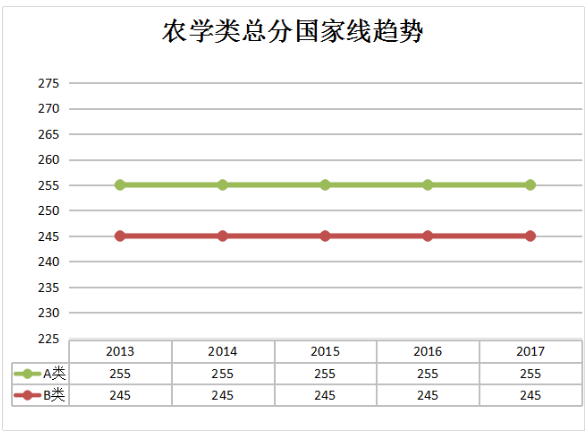

2013年考研国家线延续了往年分学科、分地区(A、B类)划定的模式,整体来看,分数线与2012年相比保持稳定,部分学科门类出现小幅下降,哲学、经济学、法学等热门学科的国家线较往年略有降低,而工学、理学等基础学科的分数线则基本持平,这一调整被许多教育专家解读为“稳中求进”的体现,既考虑了学科特点,也兼顾了人才供需平衡。

值得注意的是,A类地区(包括北京、上海等东部省份)的分数线普遍高于B类地区(中西部省份),但差距进一步缩小,这反映了政策对区域公平的倾斜,旨在鼓励人才向教育资源相对薄弱的地区流动。

国家线公布后,考生群体反应各异,对于分数达到或超过预期的学生而言,这一结果无疑是“尘埃落定”的喜悦,一名报考经济学专业的考生表示:“今年分数线比去年低了5分,让我有机会进入复试,算是意外之喜。”对于擦线或未达线的考生,则面临着调剂与就业的艰难抉择。

更多考生表现出理性态度,随着考研竞争日益激烈,许多人早已做好多手准备,社交媒体上,“调剂信息”“复试技巧”成为热门话题,折射出考生对后续环节的重视。

2013年国家线的稳定与微降,与宏观政策密不可分,当年,全国硕士研究生招生计划总量增至53.9万人,较2012年增长约4%,扩招在一定程度上缓解了分数线上涨压力,也为考生提供了更多机会。

高校毕业生数量再创新高(2013年达699万人),就业形势严峻,促使更多学生选择考研“暂避风浪”,国家线的调整,既是高等教育对就业压力的回应,也体现了人才培养结构的优化需求。

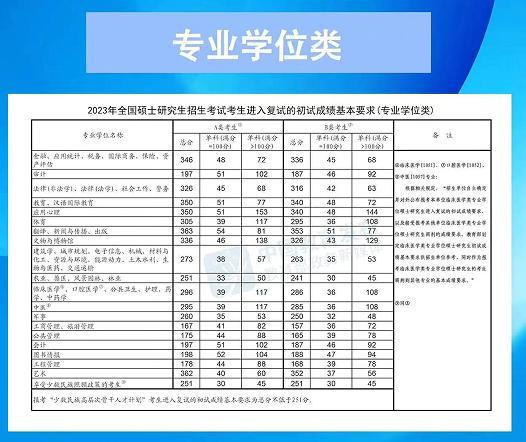

2013年考研国家线的公布,不仅是一次选拔结果的揭晓,更引发了对研究生教育本质的思考,近年来,专业硕士招生比例持续扩大,学术型与专业型学位的分类划线更趋精细化,反映出研究生教育从规模扩张向质量提升的转型。

有教育学者指出,国家线只是人才选拔的“第一道门槛”,后续复试、培养环节的重要性日益凸显,如何通过科学评价体系选拔出具备创新潜力的学生,仍是高等教育改革的核心课题。

回首2013年,考研国家线的公布成为无数考生人生的分水岭,其背后,是政策调整与社会需求的交织,是个人奋斗与时代洪流的共振,十年后的今天,随着研究生培养体系的不断完善,那一年的“分数线”或许已逐渐淡出记忆,但它所见证的追求与抉择,依然在每一代学子身上熠熠生辉。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~