自2020年初新冠疫情在全球暴发以来,各国政府为应对病毒传播,纷纷引入了疫情风险等级划分机制,这一机制旨在通过科学评估风险,指导社会采取差异化的防控措施,从而平衡公共卫生安全与经济社会的正常运行,疫情风险等级究竟从什么时候开始成为我们生活中的重要参考?本文将回顾其起源、发展历程,并分析其对社会的深远影响。

疫情风险等级划分的雏形可追溯至2020年1月,当时,中国武汉等地暴发疫情,世界卫生组织(WHO)于1月30日宣布新冠疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”,随后,中国在2月率先推出了以颜色标识的风险等级系统,将地区划分为低风险、中风险和高风险三个等级,这一划分基于病例数、传播链清晰度、医疗资源压力等指标,旨在实现精准防控,高风险地区需实施严格封锁,而低风险地区则可逐步恢复生产生活。

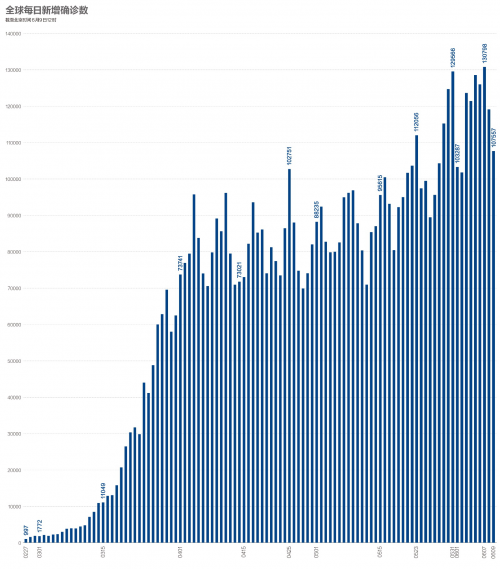

这一机制很快被其他国家借鉴,美国疾控中心(CDC)在2020年3月发布了类似的分级指南,欧洲多国也在春季陆续推出基于感染率、住院率等数据的风险等级地图,可以说,2020年第一季度是疫情风险等级划分的起点,它标志着全球抗疫策略从“一刀切”封锁转向数据驱动的精细化治理。

随着疫情演变,风险等级划分逐渐制度化,2020年6月,中国国务院联防联控机制发布《关于科学精准做好新冠肺炎疫情防控风险等级管理工作的通知》,明确了动态调整规则,强调“分区分级、精准防控”,同期,欧盟推出“疫情交通灯系统”,将成员国划分为绿、橙、红三区,以协调跨境旅行,这些措施不仅帮助政府快速响应疫情波动,还让公众对风险有了直观认知。

2021年,随着疫苗接种推进,风险等级划分进一步优化,美国CDC将疫苗接种率纳入评估标准,而中国则引入了“常态化防控”概念,风险调整频率加快,这一时期,风险等级已成为影响出行、工作和社交的核心因素,人们习惯通过手机App查询所在地风险,并据此调整计划。

疫情风险等级划分的引入,不仅提升了防控效率,也带来了深远的社会影响,它帮助减少了经济停摆的损失,例如低风险地区可维持商业活动;它也可能加剧区域不平等,如高风险地区面临更严格的限制,公众对风险信息的依赖催生了“数字健康通行证”等工具,但也引发了对隐私和公平的担忧。

从2020年至今,风险等级划分已从应急工具演变为公共卫生体系的重要组成部分,它提醒我们,面对全球大流行,科学、透明和灵活的管理机制至关重要,随着新发传染病的出现,这一经验或将为世界提供宝贵借鉴。

疫情风险等级划分始于2020年初的紧急应对,并在此后两年中不断完善,它不仅反映了人类与病毒斗争的智慧,也凸显了数据在危机管理中的价值,尽管疫情已逐渐缓和,但风险等级所代表的精准防控理念,将继续影响全球公共卫生政策的制定。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~