藁城属于高风险地区吗?回顾与现状解析

1

2025-10-31

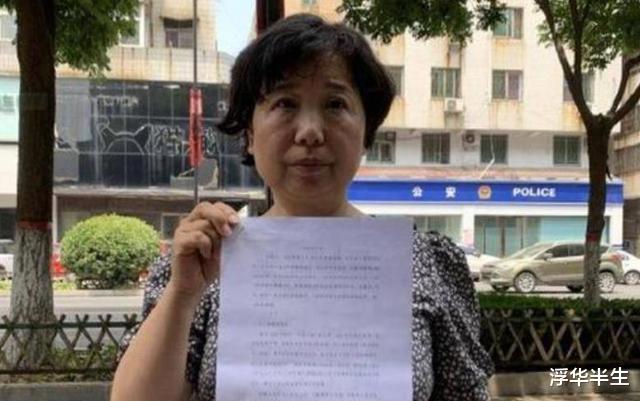

2021年初,石家庄疫情骤起,藁城区小果庄村一位普通村民的流调轨迹,意外将她推至舆论漩涡中心,这位被网友称为“藁城老太太”的感染者,因在确诊前多次前往医院、集市等人流密集场所,被部分网络声音指责为“疫情扩散者”,随后,其家人通过媒体公开道歉,称“给全市人民添了麻烦”,这一事件,折射出疫情背景下个体命运与公共舆论的复杂交织。

病毒无情,个体亦是受害者

疫情突如其来,无人能预判病毒的踪迹,这位老人像无数普通人一样,为生活奔波,为家人操劳,她的行程是无数农村老人日常的缩影——探望病患、采购物资、参与民俗活动,在未知感染的情况下,她与其他感染者一样,是疫情的受害者,病毒才是人类共同的敌人,而非某个被感染的个体。

道歉背后的传统道德与舆论压力

家人的道歉,体现了中国民间“不添麻烦”的朴素道德观,这份歉意也映射出舆论对感染者的隐性苛责,在疫情初期信息不对称的背景下,部分网络言论将疫情扩散归咎于个人,甚至衍生出“地域污名化”,这种情绪虽源于对疫情的焦虑,却可能让本已承受病痛的感染者背负不必要的心理负担。

公共危机中的理性与共情

疫情考验的不仅是防控能力,更是社会的理性与温度,官方渠道始终强调“不歧视、不指责感染者”,专家学者也多次呼吁科学看待流调信息,值得欣慰的是,随着事件发展,越来越多网友发声支持老人:“她只是正常生活,无需道歉”“我们该对抗的是病毒,不是同胞”,这种共情,正是危机中可贵的人文精神。

从个案到共识:构建抗疫共同体

“藁城老太太道歉”事件已成为一堂深刻的公共课,它提醒我们:

石家庄疫情中的这声道歉,最终演变为一场关于如何对待个体的社会反思,当灾难来临,最大的善意是理解而非指责,最强的力量是团结而非割裂,今日我们如何对待“藁城老太太”,未来便将如何面对每一个可能陷入困境的普通人,卸下道德重担,以科学和慈悲之心同行,或许才是抗疫留给我们的长久启示。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~