在公共卫生事件中,尤其是传染病防控期间,“现有疑似病例”这一术语频繁出现在疫情通报和数据报告中,许多人可能对这个概念感到困惑:它究竟代表什么?为什么在疫情监测中如此重要?本文将详细解释“现有疑似病例”的含义、判定标准及其在疫情防控中的作用。

什么是现有疑似病例?

“现有疑似病例”指的是在特定时间点(如每日疫情更新时),尚未最终确诊或排除,但根据临床表现、流行病学史或初步检测结果,被医疗机构列为“疑似”的病例总数,这些病例通常满足以下条件:

- 症状符合疾病特征:在新冠疫情中,患者可能出现发热、咳嗽、呼吸困难等症状。

- 有流行病学关联:患者可能接触过确诊患者、高风险地区人员,或处于疫情暴发区域。

- 初步检测结果待定:部分病例可能已进行快速检测或初步筛查,但需进一步通过核酸检测、影像学检查等权威方法确认。

疑似病例是“高度怀疑但未确诊”的病例,处于“观察待定”状态。

为什么需要统计疑似病例?

- 早期预警与防控:疑似病例是疫情扩散的“风向标”,通过监测其数量变化,卫生部门能提前发现潜在传播链,及时采取隔离、追踪密接者等措施。

- 医疗资源调配:疑似病例需接受隔离观察和多次检测,统计其数量有助于医院规划床位、检测试剂和防护物资。

- 公众风险提示:公布疑似病例数据可提高公众警惕性,促进个人防护(如戴口罩、减少聚集)。

疑似病例如何转化为确诊或排除?

疑似病例的最终去向分为两类:

- 确诊:若后续检测(如核酸检测阳性)或临床诊断确认感染,则转为“确诊病例”。

- 排除:若多次检测结果阴性、症状消失或明确为其他疾病(如普通流感),则被排除并移出疑似名单。

在新冠疫情中,一名发热患者若核酸检测阳性,则从“疑似”转为“确诊”;若连续两次检测阴性且症状缓解,则被“排除”。

疑似病例数据的影响与局限性

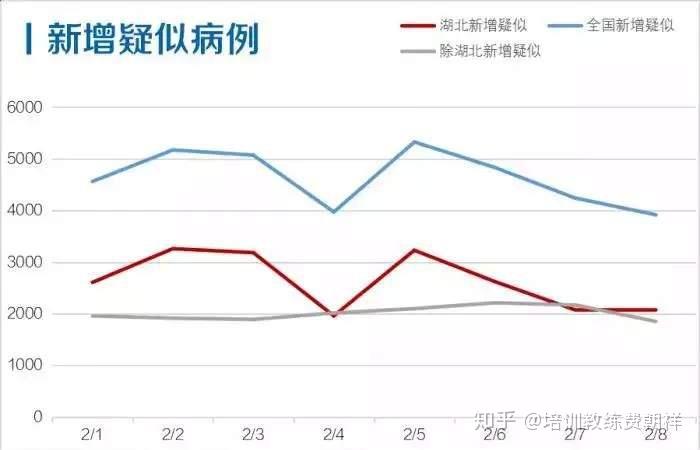

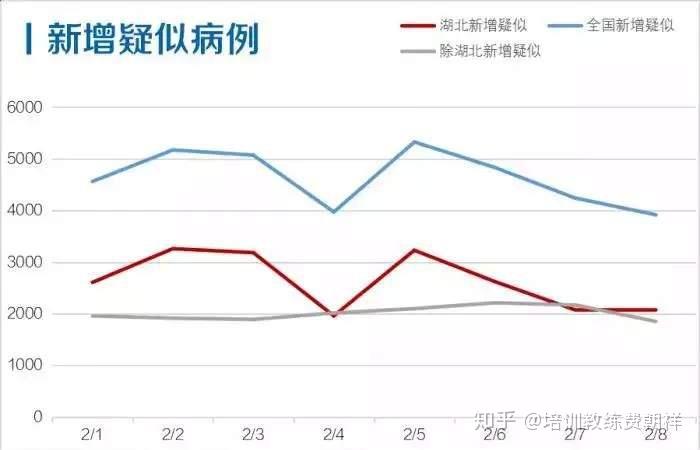

- 反映疫情动态:疑似病例的增减可预示疫情趋势,若数量快速上升,可能提示社区传播风险增加。

- 避免误读数据:疑似病例数≠实际感染数,部分病例可能被误判,需结合确诊率、排除率等指标综合分析。

公众应如何理性看待?

- 不恐慌不轻视:疑似病例的存在不代表疫情失控,而是防控体系正常运行的体现。

- 配合防疫措施:如有疑似症状或接触史,应主动报告、及时检测,避免隐瞒。

- 关注权威信息:以卫生部门发布的数据为准,避免轻信未经证实的消息。

“现有疑似病例”是公共卫生监测中的关键环节,它像一道“过滤网”,既帮助筛查潜在感染者,也为防控决策提供依据,理解这一概念,不仅能消除不必要的焦虑,还能增强社会对疫情防控的科学认知与协作能力,在传染病应对中,每一个数字背后都是对生命健康的守护,而疑似病例的管理正是这一过程的重要基石。

暂时没有评论,来抢沙发吧~