河南新郑裴李岗遗址,作为中国新石器时代中期的代表性文化遗产(距今约8000-7000年),一直是考古学界研究中原地区早期社会结构的重要窗口,其独特的文化内涵——如磨制石器、原始农耕(粟作农业)、陶器制作及聚落布局——为探讨史前社会组织形式提供了关键实物证据,关于裴李岗先民的社会形态究竟属于“部落”还是“氏族”,学界仍存在多维度的讨论,这一问题的辨析,不仅关乎对裴李岗文化本身的定位,更涉及对中国文明起源阶段社会演进路径的理解。

裴李岗遗址的社会特征:从考古发现出发

裴李岗遗址的考古成果显示,其社会已具备显著的组织性:

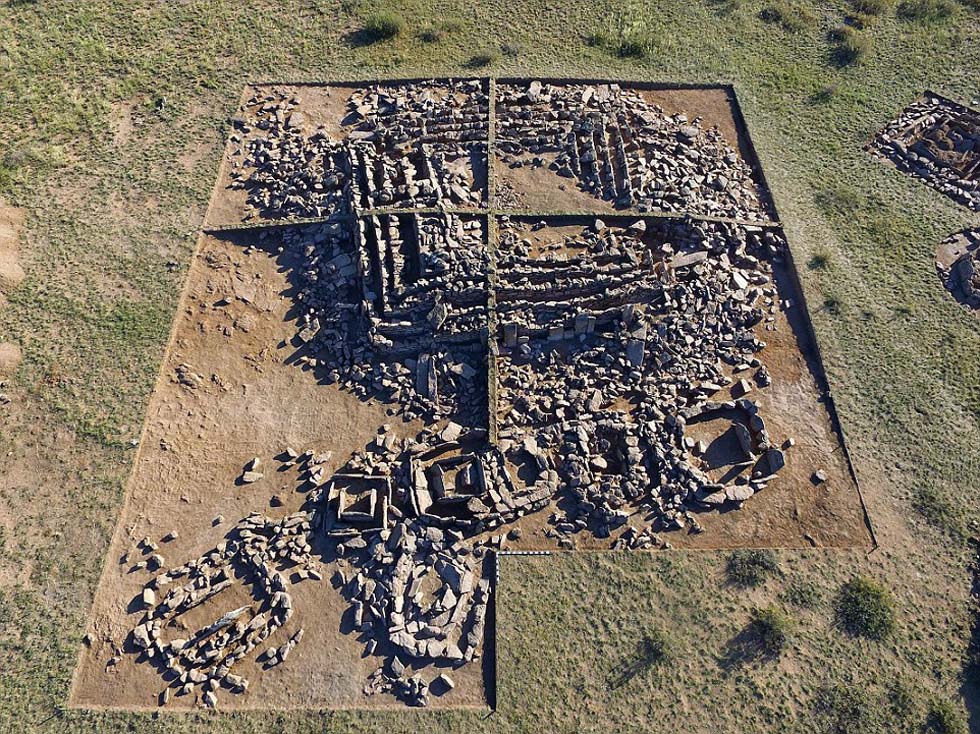

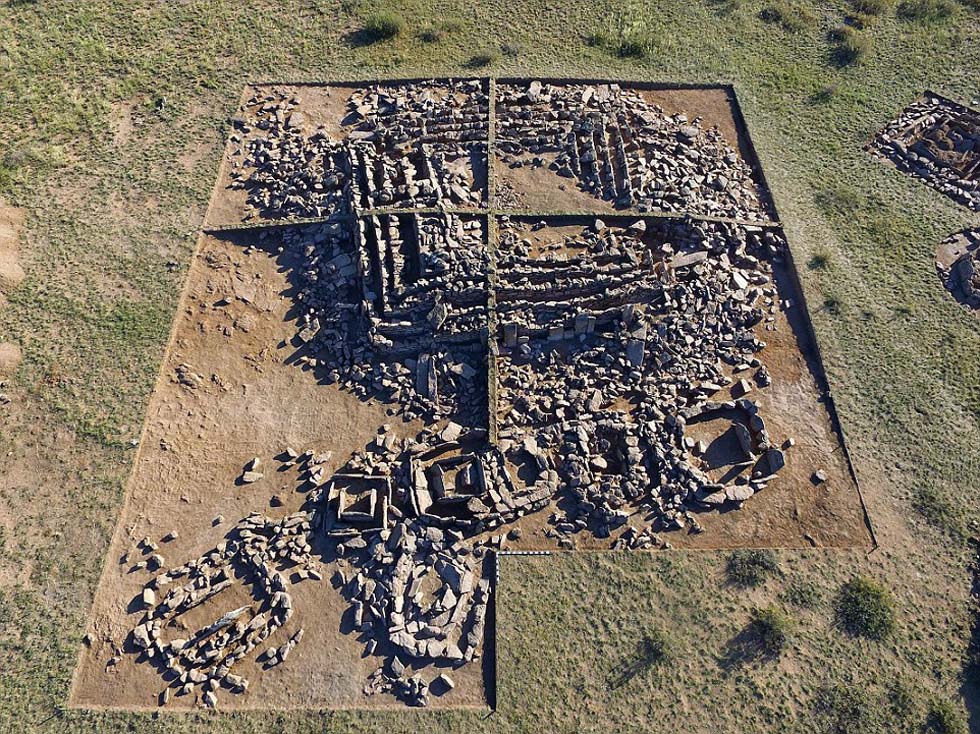

- 定居农业与聚落布局:遗址中发现的房址、窖穴和墓葬区表明人群已形成稳定聚落,农业成为主要生计方式,辅以采集渔猎,这种生产方式通常需要集体协作,暗示了社会分工的萌芽。

- 公共墓地与葬俗:墓葬排列有序,随葬品数量差异较小,反映了相对平等的社会关系,但部分墓葬中石磨盘、陶器等工具的集中出现,可能暗示了初步的社会分化或性别分工。

- 手工业与交换网络:标准化石器和陶器的生产,以及玉器等非本地资源的发现,说明可能存在专业化的手工业群体和区域交换行为,这超越了单一血缘群体的封闭性。

这些特征指向一个具有一定复杂性的社会实体,但其组织层级仍需进一步界定。

氏族与部落:概念辨析与裴李岗的适配性

在人类学中,“氏族”与“部落”是描述史前社会组织的两个关键概念:

- 氏族:以明确的血缘关系为纽带,实行外婚制的亲属团体,通常以共同祖先崇拜和集体财产为基础,规模较小,结构单一。

- 部落:由若干氏族或胞族联合形成的更大社会单位,具有共同地域、语言和文化认同,可能存在超越血缘的地域性组织机制(如议事会)。

从裴李岗的考古现象看:

- 氏族说的依据:墓葬区的集中布局和葬俗的统一性,可能反映了以血缘为纽带的氏族结构;生产工具的个人随葬倾向,或体现家庭或小规模亲属群体的财产观念。

- 部落说的倾向:聚落规模(如新郑唐户遗址等多处裴李岗文化聚落群)、农业协作需求及区域文化一致性(裴李岗文化分布范围覆盖豫中等地),更符合部落联盟的特征,手工业分工和交换网络暗示了跨氏族的社会互动,这可能催生了超越单一氏族的地域性组织。

学术争议与动态视角

学界对裴李岗社会形态的判断存在分歧:

- 部分学者强调其平等性和血缘色彩,认为应归为“氏族社会”或“氏族部落共同体”,即由若干氏族组成的松散联合体。

- 另一些研究则指出,裴李岗文化晚期可能出现初步的阶层分化和聚落等级,如中心聚落与普通聚落的差异,这更接近部落联盟向酋邦过渡的阶段。

值得注意的是,裴李岗文化历时千年,其社会结构可能处于动态演进中,早期可能以氏族为单位,随着人口增长和资源管理复杂化,逐渐发展为更具整合力的部落组织。

迈向部落社会的过渡阶段

综合来看,裴李岗遗址的社会形态更可能处于氏族向部落的过渡阶段,其基层单位或是基于血缘的氏族,但聚落间的文化共性、经济协作与地域联系,已显示出部落联盟的雏形,这一判断与中原地区文明起源的“连续式进化”模式相契合——裴李岗文化作为仰韶文化的前身,为后来更复杂的社会分层与国家形成奠定了基础。

对裴李岗遗址的深入探索,不仅需要更多考古证据(如聚落内部结构、血缘关系DNA分析),也需避免用静态概念切割动态历史,无论是“氏族”还是“部落”,裴李岗先民已用他们的智慧与协作,在黄河畔点燃了中华文明的第一缕曙光。

暂时没有评论,来抢沙发吧~