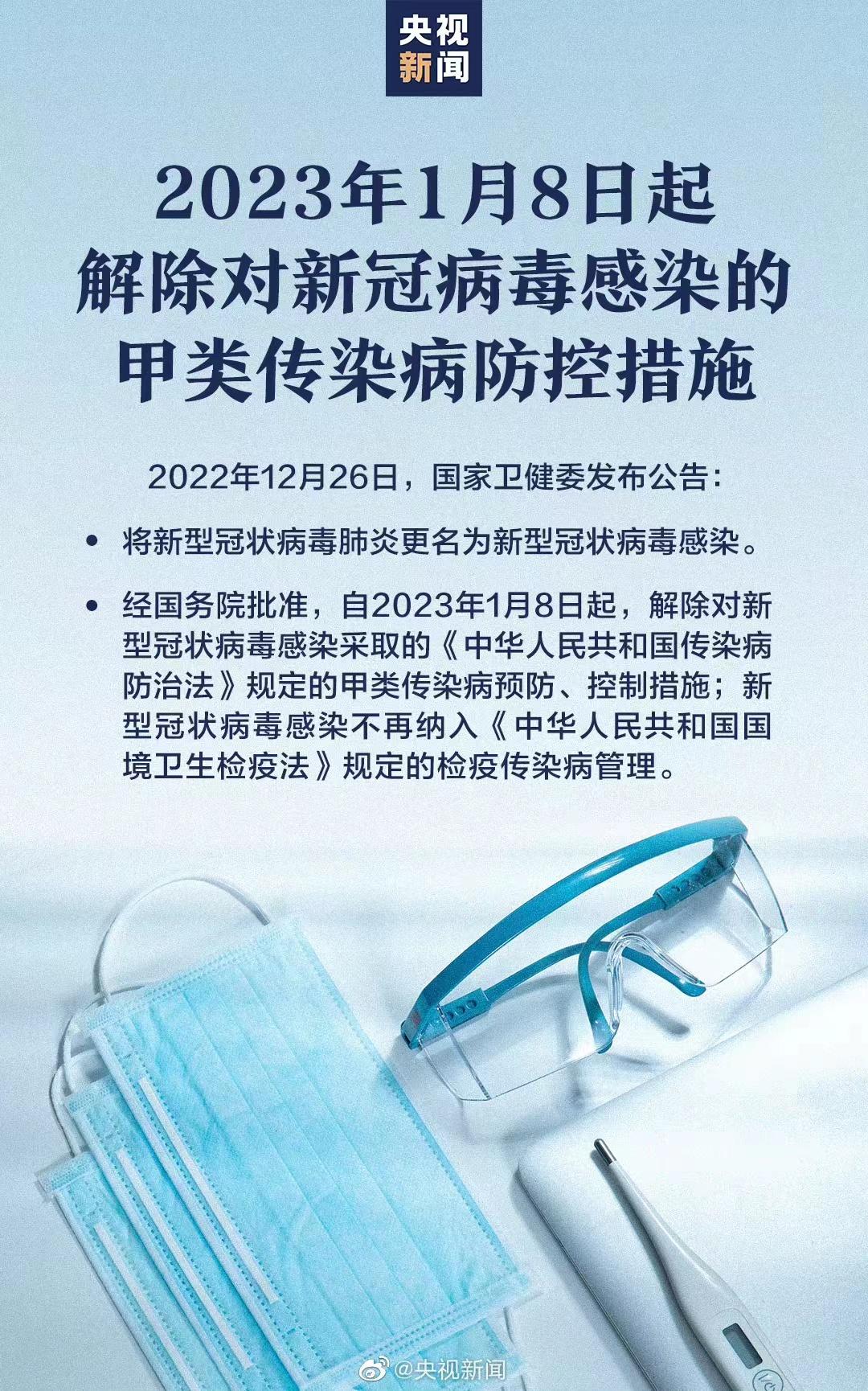

新冠肺炎正式纳入乙类传染病管理,2020年1月20日的关键决策

2

2025-10-20

乙类感染病是我国法定传染病分类中的重要类别,指具有较强传染性、可能引发较大规模流行且需要严格管理的疾病,根据《中华人民共和国传染病防治法》,乙类传染病需采取针对性的监测、报告和控制措施,本文将列举常见的乙类感染病类型,并简要介绍其特点与防控要点。

乙类传染病涵盖多种病原体引起的疾病,主要包括以下类型(部分常见举例):

包括甲型、乙型、丙型、戊型肝炎等,其中乙型肝炎是我国重点防控的传染病之一,主要通过血液、母婴和性接触传播。

由人类免疫缺陷病毒引起,破坏人体免疫系统,需通过血液、性接触和母婴途径预防。

由结核分枝杆菌引起,通过呼吸道传播,是我国发病率和死亡率较高的慢性传染病。

急性呼吸道传染病,可通过接种疫苗有效预防。

由志贺菌引起,通过粪-口传播,常见于卫生条件较差的地区。

由汉坦病毒引起,通过鼠类传播,需加强环境卫生管理。

A组溶血性链球菌引起的急性呼吸道传染病,常见于儿童。

由梅毒螺旋体引起,主要通过性接触传播,需早期诊断和治疗。

自2023年起调整为乙类管理,但仍需注意个人防护。

如伤寒、副伤寒、百日咳、白喉、登革热等。

如乙肝疫苗、麻疹疫苗等是预防相关疾病的核心手段。

定期筛查、及时就医可降低重症风险和传播概率。

注重个人卫生(如洗手、戴口罩)、食品安全及环境卫生。

提高对疾病传播方式和防护措施的认知。

乙类感染病种类多样,但通过科学防控和公众配合,多数疾病可被有效遏制,了解其类型与特点,有助于增强防范意识,保护自身和公共健康,若出现相关症状,请及时就医并配合公共卫生管理要求。

参考资料:国家卫生健康委员会《传染病信息报告管理规范》

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~