每年11月9日,中国许多城市上空会响起急促的警报声,这一声音不仅是一种仪式,更承载着深刻的历史记忆与民族警示,为什么选择这一天?警报声背后又诉说着怎样的故事?

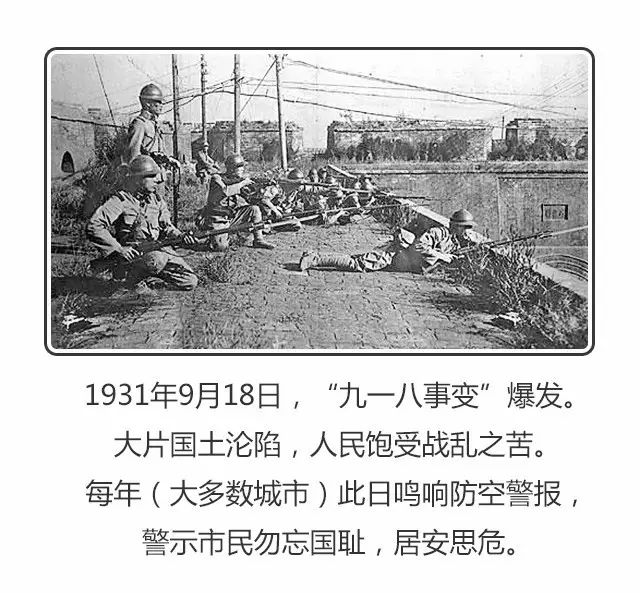

11月9日在中国近现代史上具有特殊意义,1937年的这一天,日军进攻上海,标志着淞沪会战进入最后阶段,这场战役是全面抗战初期最惨烈的战役之一,展现了中国人民不屈的抗争精神,这一日期也与某些重大历史事件关联,形成民族危难时刻的象征性节点,警报的鸣响,正是为了提醒人们勿忘国耻,铭记先烈用鲜血换来的和平。

国防教育的实践

许多城市选择在11月9日组织防空警报试鸣,既是检验应急系统,也是通过声音强化公众对国防安全的认知,警报的长短节奏区分“预先警报”“空袭警报”等信号,让民众在模拟场景中学习应对能力。

历史的回响

警报声穿越时空,将过去与现在紧密相连,它让年轻一代意识到,今日的安宁源于曾经的苦难与奋斗,正如一位抗战老兵所言:“警报不是要延续仇恨,而是让悲剧不再重演。”

和平的守望

在全球化时代,警报声更是一种对和平的坚守,它提醒人们,霸权主义与战争威胁依然存在,唯有自强不息,才能守护来之不易的发展成果。

11月9日的警报声不仅是历史的回音,更是未来的号角,它呼吁社会:

当警报声再次划破长空,我们聆听的不仅是历史的悲怆,更是一个民族面向未来的决心,11月9日因此超越了一个普通日期,成为刻入集体记忆的符号——它告诉我们:遗忘意味着背叛,铭记方能致远。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~