胡锡进作为千万级粉丝大V,其言论在网络上引发了巨大争议。这一现象的产生,根本原因主要在于他的身份和名气。身份因素 胡锡进曾是《环球时报》的总编辑,而《环球时报》作为《人民日报》的下属子报,是党和政府的喉舌,具有绝对的官媒属性。因此,胡锡进实际上是国家正厅级干部,具有行政人和媒体人双重身份。

在某些热点事件中,他的观点可能过于偏向某一方,或者未能充分考虑到各方利益和复杂因素。这导致他的观点在某些情况下未能得到公众的认同,甚至引发争议。但我们必须认识到,每个人都有自己的观点和立场,而媒体人的职责就是表达自己的观点,引发公众的思考和讨论。

此外,胡锡进还善于利用社交媒体平台,通过频繁的互动和回应,增加与公众的接触和交流。这种直接的交流方式,虽然有助于扩大影响力,但也使得他的一言一行都更容易成为公众讨论的对象。在这样的过程中,一些观点和言论被放大,导致争议和反感的增加。

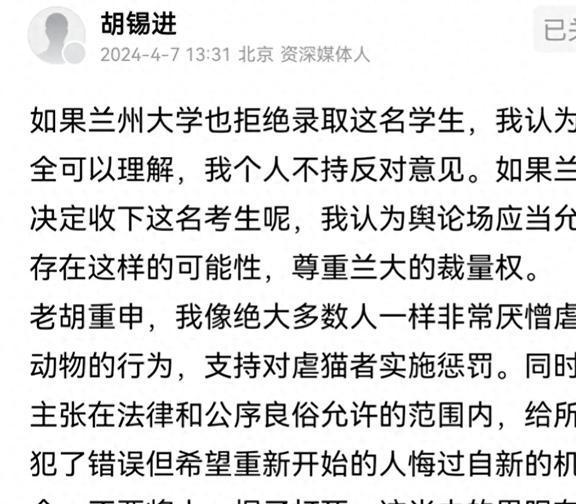

1、综上所述,胡锡进对男乘客的道德绑架是不合理且不负责任的。他忽视了安检制度的失职,苛责无辜的乘客,态度粗暴且缺乏尊重。我们应该坚持公正、客观、理性的态度,关注事件的真相和相关部门的责任,共同维护社会的公平和正义。这些图片进一步展示了胡锡进在此次事件中的不当言论和态度,以及公众对此的强烈反应。

2、面对公众对“车上男乘客为何未参与制服凶手”的质疑,胡锡进不仅没有收敛,反而对质疑他的网友予以严辞反击,称其为“胆小鬼”。然而,胡锡进自身的行为却与其言论自相矛盾,他曾在香港面对暴力事件时选择溜走,而非见义勇为。

3、胡锡进在面对指责时,不仅没有收敛,反而对质疑他的网友进行了攻击。他在社交平台上回忆了自己在香港的遭遇,面对暴力事件,他选择了逃避,却在事后指责火车上其他男乘客为何不参与制服凶手。这一行为令人费解,一个在关键时刻选择溜之大吉的人,却在事后要求他人勇敢站出来,这种行为毫无逻辑可言。

1、综上所述,胡锡进之所以争议不断,主要源于其身份和名气。作为前《环球时报》总编辑和千万级粉丝大V,他的言论自然更容易受到关注和争议。同时,他的言论风格和尺度也在一定程度上加剧了这种争议。然而,无论如何,我们都应该尊重每个人的言论自由,并在理性讨论的基础上寻求共识。

2、胡锡进作为媒体人,其公众形象呈现多面性:既有积极关注时政、推动公共讨论的一面,也存在观点模糊、缺乏深度的争议。

3、胡锡进的教训在于,舆论不能仅服务于特定利益集团,而应维护公共利益。在当前社会中,打破旧有的舆论权力结构,为各方利益提供公平博弈的平台,成为推动社会进步的关键。尽管胡锡进的未来充满不确定性,联想事件可能成为他职业生涯的一个转折点。

4、胡锡进先生似乎过于追求表面的和平,忽视了社会深层次的问题。在国家推进共同富裕和拨乱反正的紧要关头,他的言论显得不合时宜。作为公众人物,他的话语具有广泛的影响力,但这种偏向右翼的中庸思想,无疑在关键时刻可能成为阻碍。胡锡进先生的位置决定了他所持观点的局限性,但千万粉丝的影响力不容小觑。

5、这一言论引发了广泛争议和批评,甚至被胡锡进等知名人士点名批评。网友反应与舆论风波 比亚迪邀请六神磊磊作为精英车主的消息传出后,立即引发了网友的强烈反应。许多网友表示对比亚迪的这一举动感到失望和愤怒,认为比亚迪在选择合作伙伴时缺乏审慎和责任感。

胡锡进的言论涉及政治、社会、文化等多方面,他以直率、犀利的风格著称。在一些敏感问题上,他敢于表达个人看法,有时甚至直言不讳地批评政府政策或制度,这种敢言的特质或许赢得了部分人的尊敬,但也激怒了另一部分人。他的观点往往触及到了某些群体的利益或情感,从而引发强烈的反对和反感。

胡锡进的立场问题,或许是他被批评的焦点。作为公众人物,他的言论自然会受到广泛关注和评价。对于一些观点,人们或许认为他过于偏向或忽视了一方的利益,从而引发争议。这种批评并非无缘无故,而是基于对社会正义、公平与责任的深切关注。理解不同观点的存在是社会进步的重要标志。

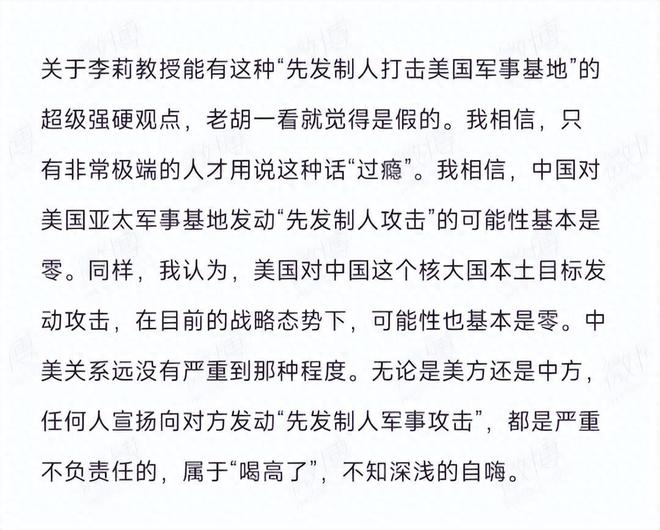

胡锡进先生的博文中,深刻本质的揭露出美国精英们对他国的态度,要想获得美国这种超级大国的尊重,前提就是让自己拥有可以足够震慑对方的实力。

抗击敌对势力:胡锡进在消息中多次提及抗击敌对势力,表达了对国家安全和稳定的坚定支持。他的言论往往能够激发网友的爱国情感和民族自豪感。关心祖国:胡锡进还非常关心国家和社会的问题,包括疫情发展变化等。他的消息中经常涉及这些话题,体现了他对国家和人民的深切关怀。

《环球时报》总编胡锡进的声音,犹如一把双刃剑,在舆论的漩涡中引起广泛关注。在5月21日的一则微博中,他表达了对历史人物的讽刺和批评,指出这些“大公知们”用大数据方式嘲讽爱国主义,用“复杂中国”的声音表达了一种复杂情绪。然而,这样的言论并没有引起广泛共鸣,反而引发了更多的争议和思考。

胡锡进卸任《环球时报》总编辑并以特约评论员身份继续工作,可从其个人特质、职业转型意义及对媒体行业的影响三方面分析:胡锡进的个人特质与职业背景奠定转型基础胡锡进是一位兼具国家情怀、政治眼光与媒体专业能力的资深从业者。

郭松民盯上《环球时报》总编辑胡锡进,主要原因是希望通过与胡锡进这样具有广泛影响力的人物互动(尤其是批评性互动)来提升自身知名度,同时利用互联网时代的传播特性获取流量关注。

胡锡进作为千万级粉丝大V,其言论在网络上引发了巨大争议。这一现象的产生,根本原因主要在于他的身份和名气。身份因素 胡锡进曾是《环球时报》的总编辑,而《环球时报》作为《人民日报》的下属子报,是党和政府的喉舌,具有绝对的官媒属性。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~