被简化的轨迹与被复杂化的人生

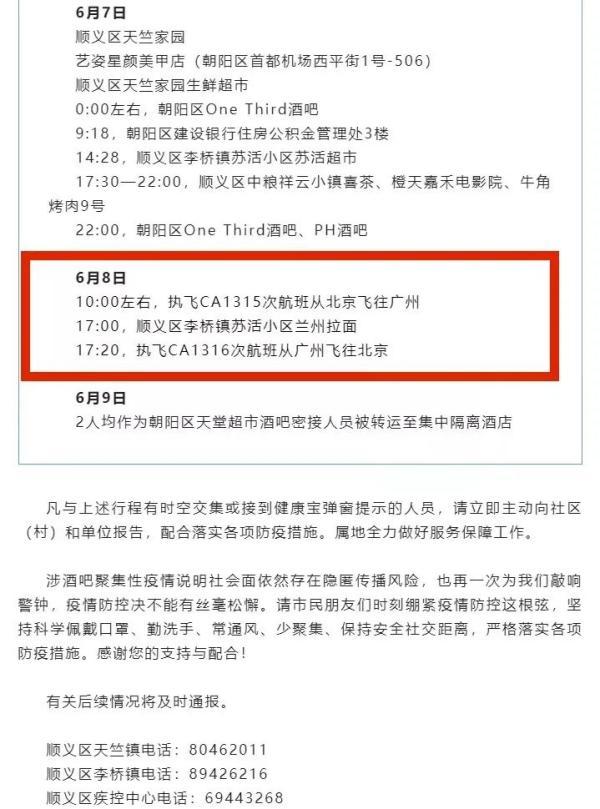

官方流调报告显示,这位编号“病例28”的女孩五天行程横跨北京三区:周一在国贸见客户,周二到三里屯酒吧,周三深夜返回密云老家,周四再次进城工作,周五确诊,这本是千万都市青年再普通不过的生活切片,却在舆论场被简化为“密云女孩泡吧染疫”的猎奇故事。

“这么晚还在酒吧,能是正经工作吗”“住密云天天往城里跑,虚荣”……类似的评论在社交媒体层出不穷,很少有人注意到,她的行程表中还藏着上午十点的图书馆、下午两点的商务会谈——这些在传播中被有意无意地忽略了。

双重压力下的年轻一代

在密云城区的一家咖啡馆,26岁的李小姐对事件感同身受:“我们这些郊区长大的孩子,想要留在北京发展,就不得不每天花四小时通勤,城里合租一个单间要5000元,只能住回密云老家。”

数据显示,北京每日约有40万跨区通勤者,其中超六成是35岁以下的年轻人,他们白天在CBD的写字楼里做着光鲜的工作,晚上回到六环外的家中,酒吧、Livehouse这些夜间场所,成了他们维系社交网络的重要空间。

“不是所有人都能负担得起二环内的房租。”社会学者张教授指出,“但他们的消费需求和社交需求同样需要被看见,将疫情下的流调轨迹道德化,暴露的是对多元生活方式的狭隘认知。”

被忽视的防疫重点

更值得关注的是,舆论对个人生活的指摘正模糊着防疫重点,疾控专家多次强调,流调信息的价值在于快速切断传播链,而非评判个人生活方式,当公众将注意力放在“该不该去酒吧”时,真正关键的场所消毒、密接排查等环节反而被弱化。

“每次出现年轻确诊者,总有人盯着KTV、网吧这些场所大做文章。”一位基层流调人员坦言,“这增加了信息收集的难度,部分受访者因害怕网暴开始隐瞒行程。”

从指责到共情

回顾两年多的抗疫历程,从成都确诊女孩到上海“咖啡女神”,每次流调轨迹的曝光都像一面镜子,照出社会对特定群体的刻板印象,值得欣慰的是,这次事件中也有越来越多声音开始反思——

“她只是过着正常年轻人的生活”“每天通勤四小时还能保持社交,其实挺励志的”,在一条获赞数万的评论中,有网友写道:“我们反对的是病毒,不是认真生活的人。”

夜幕降临,密云古城南大街的酒吧陆续亮起霓虹,尽管客流较往常减少大半,但仍有年轻人坐在户外区小酌,一位戴着口罩的女孩说:“做好防护,正常生活,这就是我们能给疫情最好的回答。”

当防控进入常态化阶段,或许我们更需要学会的,是如何与不同生活方式和平共处——在精准防疫的同时,保留对个体选择的基本尊重,毕竟在病毒面前,每个人都是潜在的受害者,而非需要被审判的异类。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~