核酸检测作为疫情防控的重要手段,在过去几年中已成为人们生活中的常态,随着检测需求的激增,一个问题也浮出水面:一次核酸检测的成本究竟是多少?医院从中能赚取多少利润?这背后涉及技术、政策和市场等多重因素,值得深入探讨。

核酸检测的成本主要包括直接成本和间接成本,直接成本涵盖试剂盒、采样器具、防护用品等物料费用,以及实验室耗材(如提取试剂、扩增试剂),以普通单人检测为例,试剂盒的成本通常在5-15元人民币之间,采样管、拭子等物料成本约2-5元,检测过程需要专业人员和设备,包括核酸提取仪、PCR扩增仪等,这些设备的折旧、维护和电力消耗也会分摊到每次检测中,间接成本约为3-8元。

综合来看,一次单人核酸检测的直接物料成本在7-20元之间,加上人工、设备和管理费用,总成本可能达到15-30元,如果是混检(如10人混一管),成本会进一步降低,人均可控制在5-10元左右。

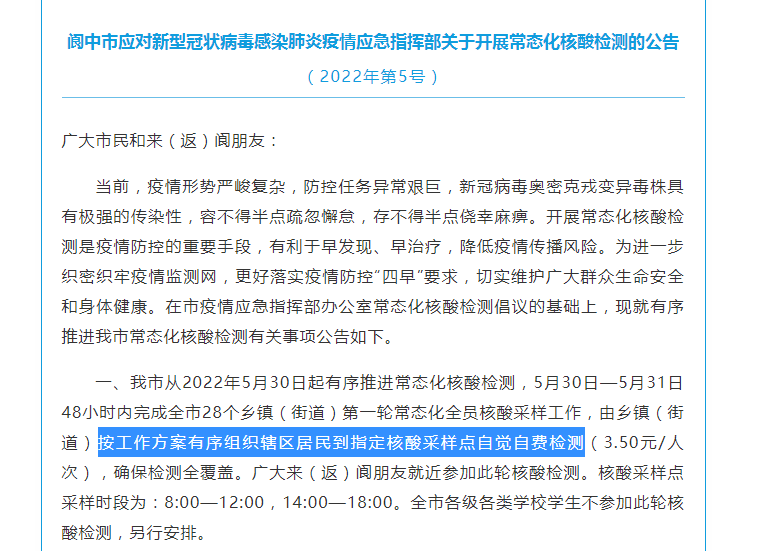

核酸检测的收费并非由医院随意定价,而是受政府指导价调控,疫情期间,中国多地医保部门设定了最高限价,例如单人检测最初曾高达80-120元,后逐步下调至约16-40元;混检价格则多在5-10元区间,医院的收入主要来自医保支付和个人自费部分。

以单人检测为例,假设医院收费为25元,而总成本为20元,那么单次利润约为5元,如果医院日均检测量达到1000人次,日利润可达5000元,月利润约15万元,对于大型医院或第三方检测机构,检测规模更大,利润可能更高,这并非纯利润,因为部分收入需覆盖人员工资、设备投入和实验室运营等开销。

值得注意的是,在检测高峰期,医院可能通过规模化采购降低试剂成本,从而提升利润,但另一方面,如果检测量下降或政府进一步压价,利润空间也会收缩,近期多地核酸检测价格下调至10元左右,医院利润已大幅收窄。

核酸检测的“赚钱”现象反映了公共卫生事件中的特殊经济生态,医院和检测机构在保障公共卫生的同时,也需要覆盖成本并维持运营;政府通过集中采购和限价措施,旨在平衡可及性与财政负担,这也引发了一些争议:有人质疑高利润是否合理,尤其是在疫情紧急时期;另一些人则指出,过度强调利润可能导致资源浪费或质量风险。

从长远看,随着疫情防控常态化,核酸检测可能逐步转向市场调节,成本有望通过技术创新进一步降低,而医院的角色也将从“盈利主体”更多转向公共服务提供者。

核酸检测的成本与利润问题,折射出医疗资源在应急状态下的分配逻辑,虽然医院在一定时期内获得了可观收益,但这背后是巨大的公共卫生投入和社会责任,对于我们普通人而言,理解这份经济账,不仅能看清政策背后的考量,也能更理性地看待医疗服务的价值,在健康与经济的天平上,平衡永远是关键。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~