2021年春节放假安排,共休7天,调休2天

1

2025-10-30

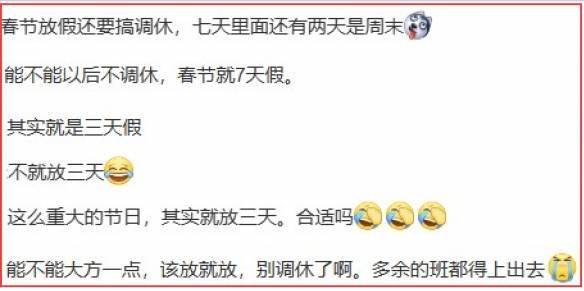

当“放假三天调休两天”的安排再次出现在日历上,许多人的心情是复杂的,对假期的期待瞬间被点燃;“调休”二字又像一道魔咒,提前预支了放松之后的疲惫,这看似“赚到”的小长假,究竟是我们渴望的喘息之机,还是陷入更累循环的巧妙设计?

“拼凑”的假期,割裂的节奏

放假三天,调休两天,本质是用连续周末的加班,换来一个相对完整的短暂假期,这种安排往往打乱了人们正常的工作与生活节奏,调休前的连续工作(有时长达六天甚至七天)像一场马拉松,消耗着大量的精力与耐心;而假期结束后,紧接着又是正常的工作日,几乎没有缓冲地带。

假期不再是张弛有度的“休整点”,而更像一个被硬性嵌入的“忙碌插曲”,为了最大化利用这三天,很多人会选择旅行、密集社交或处理堆积的琐事,导致假期本身也过得像在“赶场”,本应用来恢复精力的时间,反而可能因为过度奔波而加剧了身心消耗。

得失之间的心理账本

从情感上讲,一个连续三天的假期,确实比普通周末提供了更多放松与安排的可能性,它能满足人们短暂的“逃离”渴望,回家探亲、短途旅行、沉浸于个人爱好,这些都需要完整的时间块,很多人心甘情愿地接受调休,用两天的“苦”来换取三天的“甜”。

这笔账算下来,未必人人都觉得是“盈余”,当调休带来的连续工作让人身心俱疲、效率下降时,当假期归来感到更累时,一种“得不偿失”的感觉便会油然而生,人们开始反思:用前后近十天的节奏紊乱,去换取一个仅仅三天的、可能同样拥挤忙碌的假期,是否真的值得?

背后是效率与关怀的平衡题

“放假三天调休两天”的模式,其初衷或许是好的——旨在通过集中休假促进消费、方便民众安排生活、传承节日文化,但它也像一面镜子,映照出当下社会在效率与人文关怀之间的某种失衡,当经济指标与运行效率成为首要考量时,个体最本真的休息需求与生理节律,便容易被忽视。

人们真正渴望的,或许并非一个精心计算、拆东补西的“小长假”,而是一种更从容、更尊重个体选择权的休假制度,是那种不需要透支精力就能获得的放松,是那种假期结束后能精神饱满回归工作的自然状态。

“放假三天调休两天”就像一杯风味复杂的特调饮品,初尝有假期的甘甜,回味却是调休的苦涩,它给了我们一个短暂的梦,但梦醒时分,往往伴随着更深的疲惫感,与其在“拼凑”的假期中精打细算,我们或许更应呼吁和期待一种更具弹性、更人性化的休息安排,让假期真正成为滋养身心的绿洲,而非另一个需要全力冲刺的战场,在快节奏的现代社会中,真正的奢侈,或许正是那份不被打扰、自然流淌的休息时间。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~