绥化各区县疫情数据解析,精准防控下的区域差异与应对策略

4

2025-10-29

人口自然增长率是衡量一个地区人口自然增减的重要指标,通常指出生率与死亡率的差值,近年来,随着我国人口结构转型加速,全国各省份的人口自然增长率呈现显著分化,折射出区域经济发展、社会观念和公共政策的多重影响。

总体趋势:负增长时代悄然来临

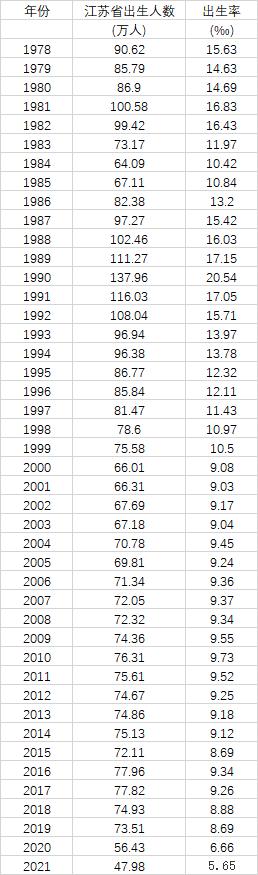

2022年,全国人口自然增长率首次转为负值(-0.60‰),标志着中国进入人口负增长时代,这一趋势在省份层面尤为明显:据数据显示,超过三分之二的省份自然增长率为负,其中东北三省(黑龙江、辽宁、吉林)、江苏、湖南等多地连续多年负增长,部分地区甚至跌破-5‰,仅少数西部省份(如贵州、青海、宁夏)及广东省维持正增长,但增速普遍放缓。

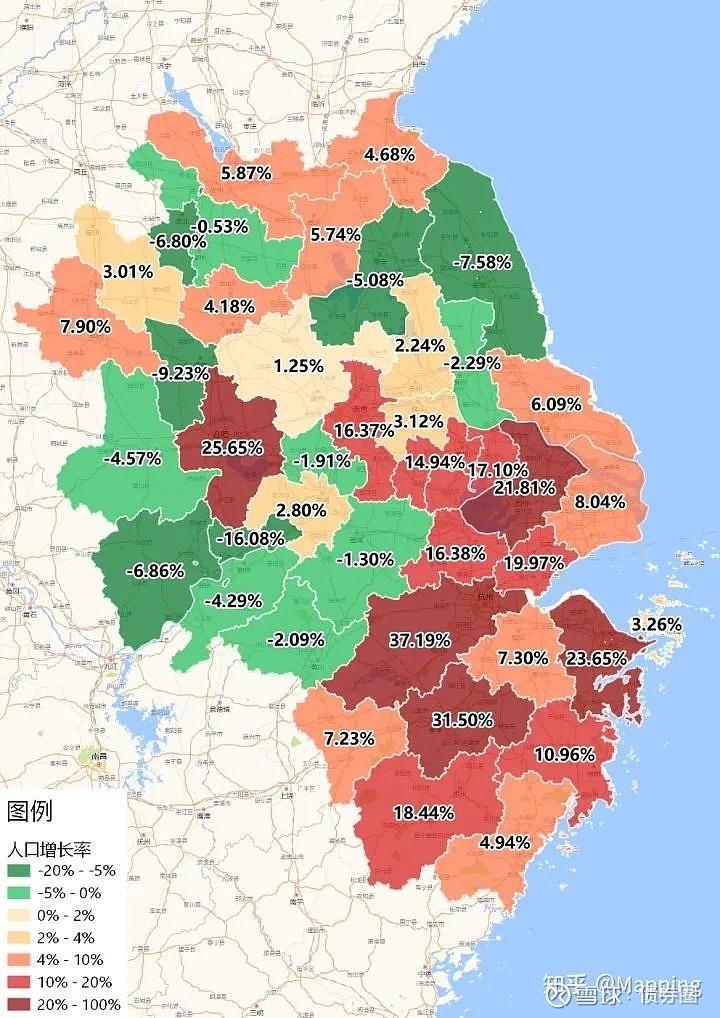

区域分化:经济水平与人口增长的“倒挂”现象

经济发达地区如长三角、京津冀,虽具备资源优势,却因高生活成本、生育观念转变等因素,自然增长率普遍偏低,例如上海(-2.26‰)、江苏(-1.81‰)等省份长期低于全国平均水平,反观部分西部省份,如西藏(8.76‰)、宁夏(4.41‰),因民族政策、传统生育文化等影响,仍保持正增长,但伴随城镇化推进,增速逐年收窄,广东成为东部例外(3.33‰),其外来年轻人口流入抵消了本地生育率下滑,凸显人口流动对区域结构的调节作用。

深层动因:从“生不起”到“不愿生”

生育意愿下降是自然增长率走低的核心原因,高房价、教育成本、职场压力等因素抑制了年轻群体的生育计划,尤其在一二线城市,人口老龄化加剧推高了死亡率,江苏、山东等省份65岁以上人口占比超15%,进一步压缩自然增长空间,政策调整虽已放开三孩,但配套措施(如托育服务、育儿补贴)的落地效果尚需时间验证。

未来挑战:如何平衡人口结构与可持续发展

人口负增长与老龄化叠加,将加剧部分地区劳动力短缺、养老金压力等问题,针对自然增长率的分化,政策需差异化施策:高负增长地区应着力降低生育养育成本,鼓励人才回流;正增长地区需未雨绸缪,优化公共服务资源配置,通过推动产业升级、延迟退休、促进老龄人力资源开发,可缓解人口结构变化的冲击。

全国各省人口自然增长率的“冷暖不均”,不仅是数字的波动,更是区域发展模式与社会转型的缩影,在人口红利渐退的背景下,如何构建与人口新常态相适应的经济社会体系,将是未来中国长期发展的关键命题。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~