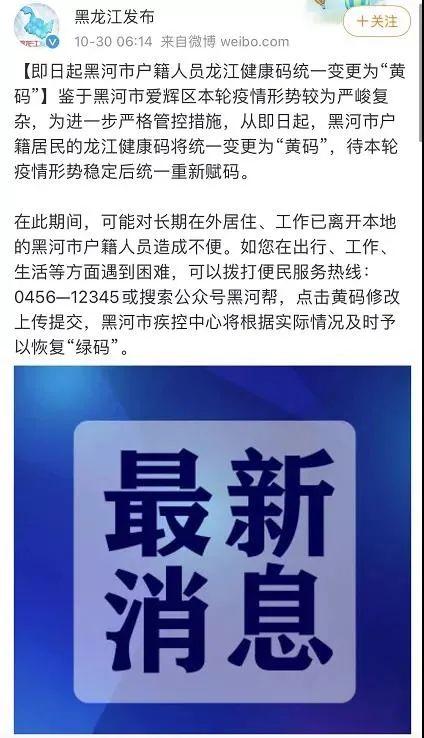

“黑河户籍人员健康码被统一转为黄码”的消息引发社会广泛关注,据媒体报道,黑龙江省黑河市部分居民反映,其户籍信息与健康码系统关联后,未离开本地的市民也被赋黄码,导致出行、就医、工作受阻,这一事件不仅折射出疫情防控中技术应用的边界问题,更引发了公众对精准防疫与公民权益平衡的深刻思考。

黑河市地处中俄边境,曾是疫情外防输入的重点区域,为强化管控,当地防疫部门将户籍信息与健康码系统直接挂钩,部分户籍在黑河但长期异地居住的人员,甚至未出本市的居民,健康码突然“变黄”,根据防控规定,黄码人员须接受隔离或限制进入公共场所,许多正常生活的市民瞬间陷入“寸步难行”的困境,有市民称,自己多年未返乡,却因户籍问题被迫黄码;还有患者因码色变化无法及时就医,尽管后期相关部门对误判情况进行了纠偏,但事件暴露的“一刀切”逻辑已引发舆论担忧。

健康码的本意是通过大数据实现精准溯源,但此次事件却凸显了技术执行的偏差,若仅以户籍作为判据,忽视实际行程与风险,无异于将地域污名化,类似情况在疫情中并非孤例:此前某地曾将“手机信号经过风险区”作为赋码标准,导致高速公路上的司机莫名“躺枪”,这些案例表明,若数据应用缺乏合理性与透明度,反而会削弱公众对防疫政策的信任。

更值得深思的是,这种“户籍-健康码”的捆绑可能加剧社会公平问题,外来务工人员、异地求学群体若因户籍地被标记为“风险人群”,将面临就业歧视、生活受阻等连锁反应,防疫固然需要效率,但若以牺牲个体权益为代价,恐与“人民至上”的初衷相悖。

黑河黄码事件背后,是数字化治理中普遍存在的挑战:如何避免技术滥用?政策制定需坚持“事实风险”原则,而非简单依赖静态身份信息,可通过行程轨迹、核酸结果等多维度数据动态评估风险,应建立完善的申诉与救济机制,此次事件中,许多市民通过投诉、媒体曝光才得以“复绿”,这反映出纠错渠道的不畅,公共政策应始终以保障公民权利为底线,疫情防控中,既要阻击病毒,也要防止“社会割裂”的次生灾害。

疫情终将过去,但技术赋能治理的探索仍在继续,黑河“黄码”风波是一次警示:数字化手段唯有嵌入人文关怀与法治框架,才能真正服务于人民,当有一天,我们回顾这段历史时,或应铭记的不仅是抗疫的效率,更是对每一个体尊严的坚守。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~