当“全世界的疫情排名”这个短语出现时,我们脑海中往往会浮现出一张张表格,上面罗列着国家名称,后面跟着一连串冰冷的数字:累计确诊、死亡病例、每百万人感染率……这些排名,在过去几年里,几乎成了我们观察世界疫情态势的“晴雨表”,在这些排名的背后,远不止是数字的简单比较,更折射出各国不同的应对策略、社会韧性以及留给世界的深刻警示。

排名榜单:一幅动态变化的全球疫情图谱

疫情排名并非一成不变,它随着病毒变异、防控政策调整和疫苗接种进程而动态演变,在疫情的不同阶段,排行榜的首位曾多次易主。

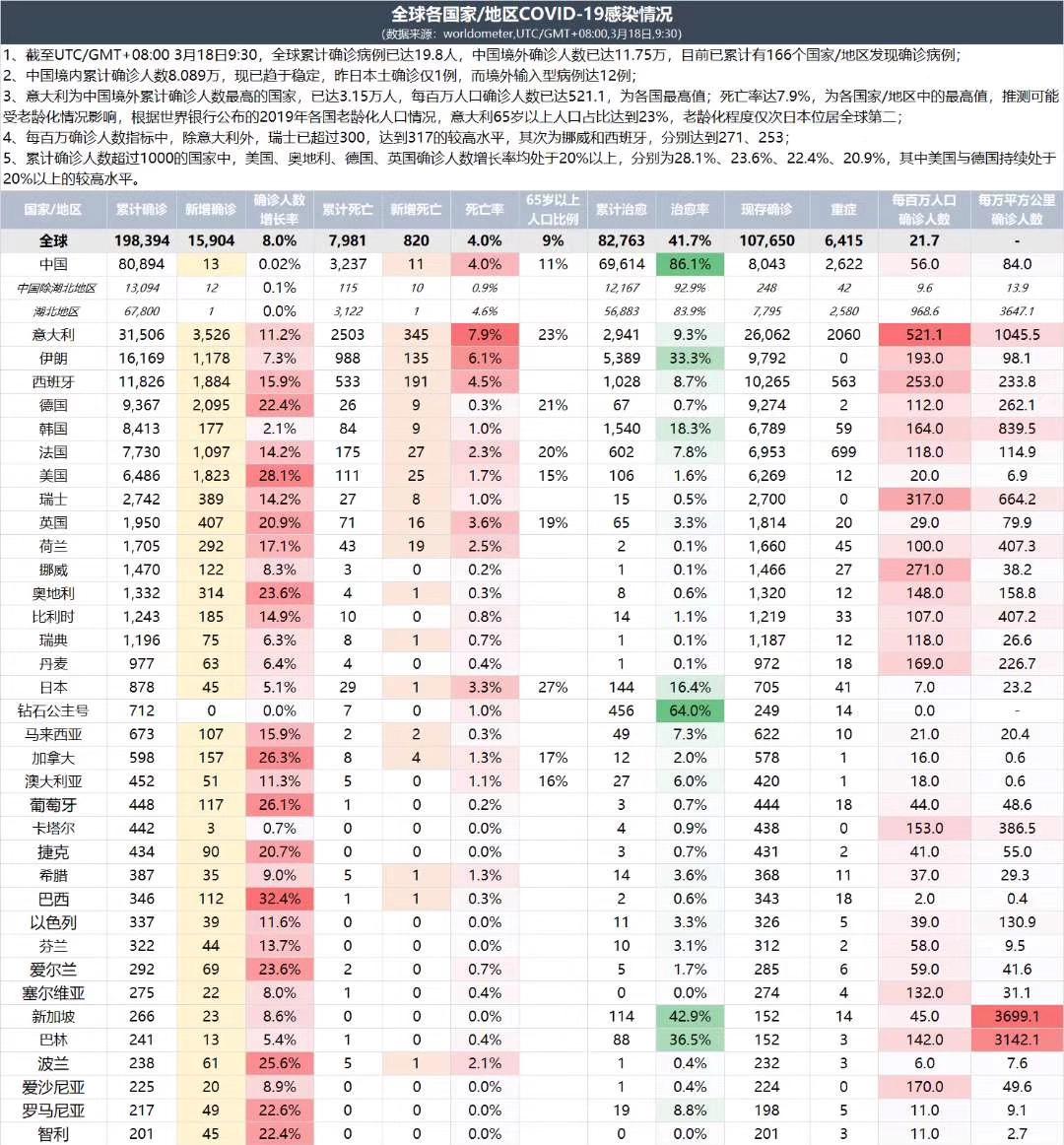

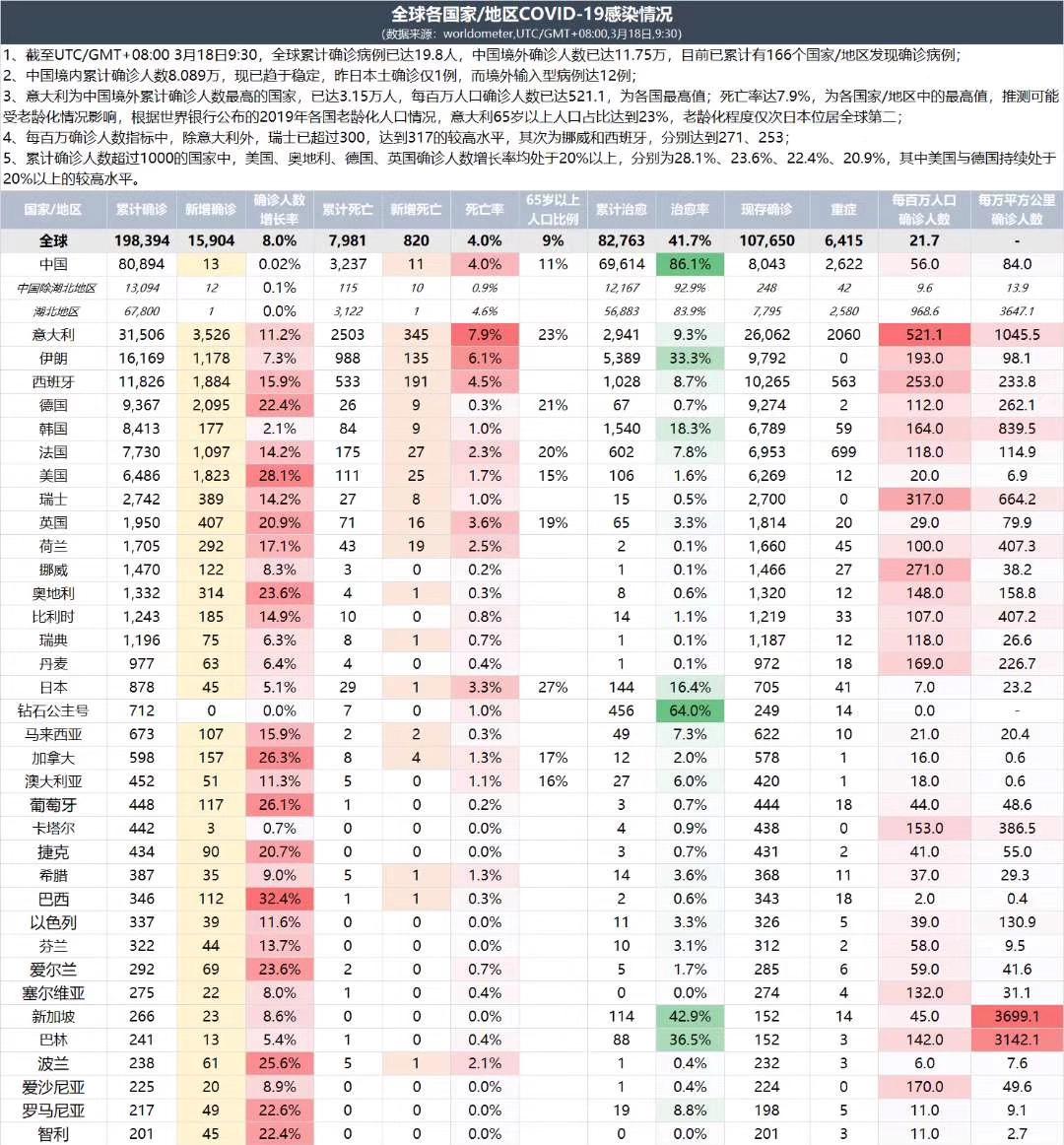

- 早期阶段: 疫情初期,排名前列的往往是国际交通枢纽或与疫源地联系紧密的国家和地区,如美国、意大利、西班牙等西方发达国家,这反映了病毒随全球化网络快速扩散的特点。

- 高峰时期: 随着德尔塔、奥密克戎等变异毒株的出现,一些人口密集、医疗资源相对紧张的发展中国家一度成为疫情“震中”,印度、巴西等国的确诊和死亡数字曾急剧攀升,令人揪心。

- 后期阶段: 当防控重点从“清零”转向“与病毒共存”后,排名又开始洗牌,疫苗接种率高的国家,尽管确诊病例数可能因检测普及而居高不下,但重症率和死亡率得到了有效控制,展现了疫苗的关键作用。

数字背后的复杂真相

单纯看累计确诊或死亡总数的排名,很容易产生误解,一个更科学、更公平的排名,通常会引入“每百万人感染数”或“每百万人死亡数”等人均指标,这能更真实地反映出一个国家疫情的严重程度和其医疗体系的承压情况。

即使是更科学的排名,其背后也隐藏着诸多复杂因素:

- 检测能力的差异: 一个检测能力强的国家,可能会报告更多的确诊病例,但这并不完全代表其实际疫情比检测不足的国家更严重,数据的不透明和统计口径的差异,使得任何排名都只能呈现“冰山一角”。

- 人口结构与医疗水平: 人口老龄化严重的国家,新冠导致的死亡风险天然更高,同样,拥有强大公立医疗系统的国家,与医疗资源匮乏的国家,在应对疫情冲击时的结果天差地别。

- 政策与文化的博弈: 严格的封控政策可能在短期内有效压低数据,但也伴随着巨大的社会经济成本,而崇尚个人自由的社会,防控措施的执行效果则会打折扣,这种政策选择与文化背景的差异,直接体现在了疫情数据上。

排名留给我们的启示与警示

全球疫情排名不仅仅是一份“成绩单”,它更是一面镜子,照出了全球公共卫生体系的短板与未来发展的方向。

- 全球命运与共,无人能成孤岛。 只要世界上还有一个地方的疫情未被控制,病毒变异和跨境传播的风险就始终存在,疫情排名清晰地告诉我们,在全球化时代,任何国家都无法独善其身,加强国际合作,支持疫苗和药物的公平可及,是应对未来全球性危机的必由之路。

- 公共卫生体系是国家的基石。 疫情是对各国公共卫生系统的一次极限压力测试,排名靠后的国家,其教训警示我们,投资基础医疗、建设强大的公共卫生应急响应机制是何等重要。

- 启示:数据透明与科学精神至关重要。 可靠的数据是做出正确决策的基础,疫情排名提醒我们,信息的公开、透明和科学的分析,是战胜恐慌、弥合分歧、引导社会共同抗疫的强大武器。

全球疫情已进入新阶段,那些曾经牵动人心的日更排名正逐渐淡出公众视野,我们不应忘记这段历史,全世界的疫情排名,其意义不在于评判哪个国家是“第一”或“倒数第一”,而在于它忠实地记录了一场全球性灾难,并迫使全人类进行集体反思,它告诉我们,在下一个未知的病毒来袭时,我们需要的不是互相指责与隔阂,而是基于科学与事实的团结协作,这才是我们从这场疫情和它的各种“排名”中,所能获得的最宝贵的遗产。

暂时没有评论,来抢沙发吧~