超级传播者现身北京,一人传染11人的警示

1

2025-10-25

后疫情时代北京疫情发展趋势分析与展望

自新冠疫情发生以来,作为中国的首都和政治文化中心,北京的疫情动态始终是全国乃至全球关注的焦点,经过三年多的艰苦抗疫,随着病毒毒株的演变和全球防疫策略的调整,北京的疫情防控也进入了全新的阶段,本文旨在分析当前北京疫情的发展趋势,并展望未来的防控重点。

北京的疫情发展呈现出明显的“从大流行向地方性流行过渡”的特征,这主要体现在以下几个方面:

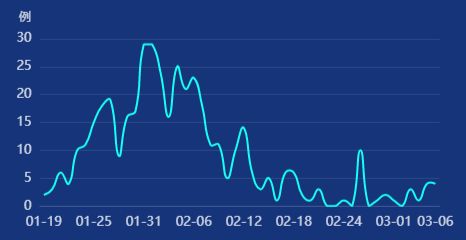

波浪式起伏成为常态:随着奥密克戎多种亚型毒株的交替或共同流行,北京的疫情不再呈现单峰突起的形态,而是转变为多波次、小范围的起伏,每一波疫情的高峰峰值较之前有所降低,但传播更加隐匿和分散。

致病性减弱,防控重心转移:当前主流毒株的致病力显著减弱,绝大多数感染者为无症状或轻症,北京的防控重心已从最初的“防感染”全面转向“保健康、防重症”,医疗资源的配置也相应地向重症救治倾斜,确保医疗秩序平稳。

免疫屏障初步建立:通过大规模疫苗接种和前期大量人群的自然感染,北京已建立起相对稳固的群体免疫屏障,这有效降低了感染后的重症率和病死率,为社会的正常运转和经济的持续复苏提供了坚实基础。

北京未来的疫情发展趋势,将主要受到以下几个关键因素的驱动:

病毒变异方向:这是最大的不确定性因素,如果出现免疫逃逸能力更强或致病性显著增强的新变异株,可能导致感染人数在短时间内快速上升,对医疗系统形成新的压力。

人群免疫水平的动态变化:无论是疫苗接种还是自然感染所获得的免疫力,都会随时间推移而衰减,未来是否需要以及如何开展针对高风险人群的疫苗加强免疫,将是维持免疫屏障的关键。

季节性因素的影响:呼吸道传染病在秋冬季更为活跃,可以预见,北京在每年冬春交替之际,可能会面临一波较为明显的疫情反弹,这与流感等呼吸道疾病的流行季相重叠。

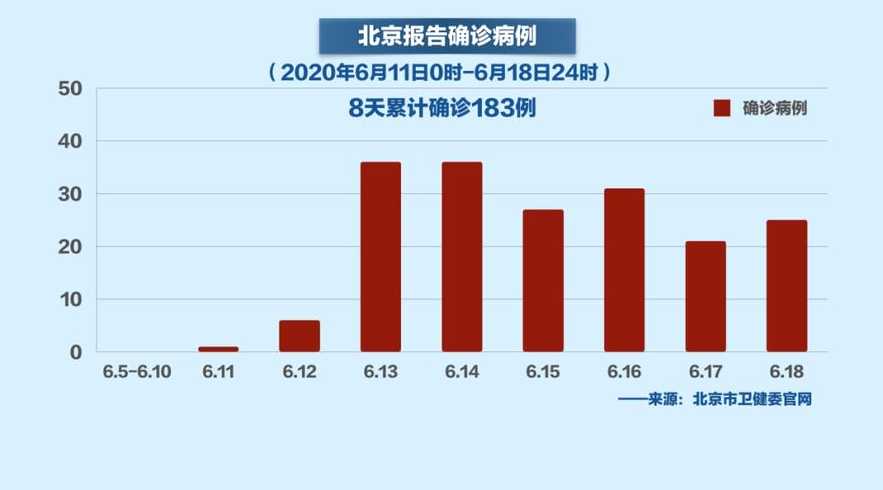

社会活动的活跃度:作为超大型国际都市,北京的人员流动极其频繁,大型活动、国际交流、旅游业的恢复以及日常通勤,都会增加病毒传播的机会,可能导致局部、聚集性疫情的发生。

基于以上分析,北京未来的疫情防控将进入一个科学精准、常态化的新阶段,其核心策略应聚焦于:

强化监测预警体系:建立并完善多渠道的监测网络,包括病毒变异监测、哨点医院症状监测、污水病毒监测等,做到早发现、早预警,为决策提供科学依据。

筑牢医疗卫生防线:持续优化分级诊疗体系,确保发热门诊、急诊和重症救治资源的储备与弹性,加强基层医疗机构的服务能力,使其成为应对轻症的首诊和分流关口。

聚焦重点人群保护:将老年人、有基础疾病者、免疫力低下人群等作为重点保护对象,确保他们的疫苗接种“应接尽接”,并建立社区-家庭-医院联动的健康管理机制。

深化公众健康教育:引导公众树立“自身健康第一责任人”的意识,普及科学防护知识,倡导在人群密集场所或疫情高发期自觉佩戴口罩、完成疫苗接种、做好日常健康监测。

总体而言,北京疫情的发展已进入一个相对可控的平稳期,但远未到可以松懈的时刻,未来的趋势将是在动态平衡中波浪式前进,成功的关键在于,从过去大规模、强制性的社会面管控,成功转向依靠科技、医疗和公民个人责任的精细化、常态化治理,这不仅是北京,也是所有超大城市在后疫情时代必须面对和解答的课题,通过科学的分析、精准的施策和全社会的共同努力,北京有信心、有能力在保障人民健康安全的同时,稳步迈向更加充满活力的未来。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~