应对挑战,科学防控新型冠状变异毒株

2

2025-10-21

当我们的生活逐渐走出疫情的阴霾,回归常态时,“新冠又来了”的消息总是不期而至,引发新一轮的担忧与疑问,为何新冠病毒能一次次地“卷土重来”?它仿佛一个狡猾的对手,似乎永远无法被彻底击败,这背后并非单一原因,而是一场由病毒特性与人体免疫规律共同谱写的“双重奏”。

新冠病毒是一种RNA病毒,其特性就是在复制过程中容易发生错误,导致变异,这是它最核心的“武器”。

免疫逃逸能力增强:每一次重大的变异,尤其是像奥密克戎及其后代谱系(如XBB、BA.2.86等),其刺突蛋白都发生了关键变化,这使得新毒株能够部分绕过我们通过既往感染或疫苗接种建立的免疫屏障,就像一把锁换了钥匙孔,原来配的钥匙(抗体)虽然仍有部分作用,但开锁效率大大降低,从而导致突破性感染和再感染。

传播力与隐蔽性提升:新变异株往往在传播效率上“更胜一筹”,它们可能潜伏期更短,在上呼吸道复制得更快,使得患者在出现症状前就具备了传染性,加大了防控难度。

简而言之,病毒的变异是其为了在已有免疫力的人群中继续存活和传播的必然选择,只要病毒仍在人群中流行,变异就不会停止。

我们的免疫系统并非一成不变的永久堡垒,它有其动态变化的规律。

抗体水平的自然下降:无论是自然感染还是接种疫苗,我们体内产生的中和抗体水平都会随着时间的推移而自然衰减,通常在几个月后,抗体浓度会下降到不足以有效抵御感染的阈值以下,这意味着,距离上次感染或疫苗接种时间越长,被感染的风险就越高。

免疫记忆的“反应速度”:虽然免疫系统保留了“记忆”(记忆B细胞和T细胞),在遇到病毒时能迅速启动,防止发展成重症,但这个反应需要时间,在免疫系统“调兵遣将”的窗口期内,病毒可能已经在上呼吸道完成了初步的复制和扩散,导致出现轻微症状或无症状感染,并具备传染性。

除了病毒和宿主自身的原因,外部环境也扮演了重要角色。

社会活动恢复:随着全球防疫措施解除,人员恢复大规模、高频率的流动和聚集,这为病毒的传播提供了绝佳的“温床”,尤其是在室内密闭空间、大型集会等场景下,传播链极易形成。

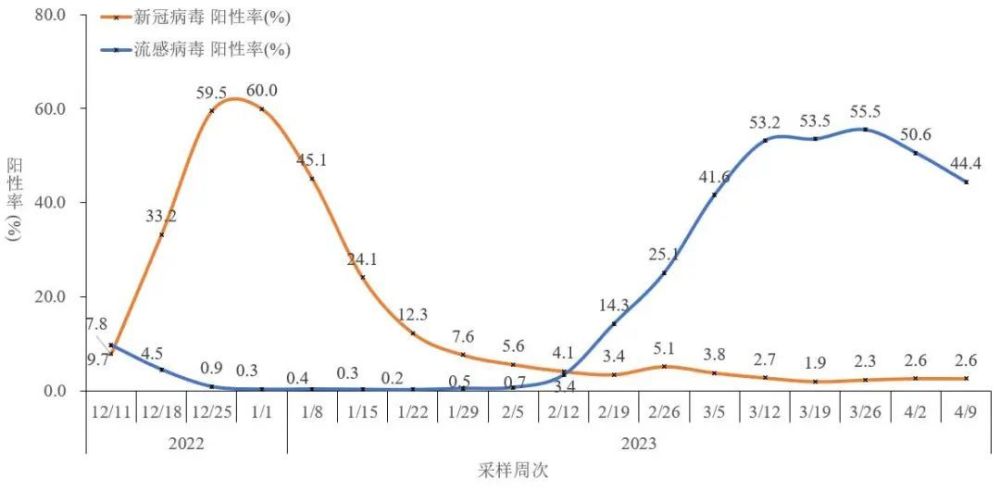

季节性因素:与其他呼吸道病毒(如流感)类似,新冠病毒在低温、干燥的秋冬季节似乎更具传播优势,人们更多集中在室内,通风减少,增加了病毒在空气中停留和传播的机会。

结论与展望

新冠的卷土重来,是病毒持续变异、人体免疫周期性衰减以及社会环境变化三者相互作用的结果,它提醒我们,新冠病毒并未消失,而是进入了与人类共存的“地方性流行”新阶段,其表现将更类似于流感,呈现周期性波动。

面对这一现实,我们无需过度恐慌,但应保持科学警惕:

与其追问“疫情何时终结”,不如学会如何与病毒长期、安全地共存,理解它卷土重来的原因,正是我们构建这种新常态下生活智慧的第一步。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~