广州新增6例本土确诊病例 防控措施全面升级

2

2025-11-08

2021年5月,一个普通的名字——“郭阿婆”,伴随着一份详尽到“叹早茶”的流调轨迹报告,迅速在广州人的朋友圈里刷屏,并引发了全国范围的关注,这份看似平常的流行病学调查报告,没有成为引发恐慌的源头,反而像一扇独特的窗口,映照出广州这座城市的市井烟火、人情味以及在巨大公共危机面前的从容与担当。

一份“吃货”轨迹,勾勒出最地道的广式生活

当郭阿婆的流调报告公布时,人们看到的不是一串冰冷的地址和编号,而是一幅活色生香的“广州美食地图”和“退休生活样板”,她的行程轨迹里,充满了“饮茶”、“酒楼”、“早茶”等关键词,从荔湾的“又一间茶点轩”到“稻香酒家”,她的脚步勾勒出老广们最熟悉、最日常的生活场景。

这份“吃货”轨迹,瞬间拉近了与所有市民的距离,网友们没有指责,反而带着一丝会心的笑意,戏称其为“广州美食风向标”,调侃“阿婆的行程轨迹就是我梦想的退休生活”,这种基于共同生活经验的理解与共情,极大地消解了疫情带来的紧张感,它让人们看到,病毒要面对的不是一个抽象的“确诊病例”,而是一个热爱生活、享受美味的鲜活个体,这份对个体生活方式的尊重与保护,正是城市文明底色的体现。

“郭阿婆”称呼的背后,是广州特有的人情味

在公共事件中,对感染者的称呼往往能反映一个社会的态度,广州人没有使用冰冷的“XX号病例”,而是不约而同地、亲切地称她为“郭阿婆”,这声“阿婆”,充满了粤语语境中的尊敬与亲切,仿佛在称呼自己家的长辈。

这种充满人情味的称呼,背后是广州务实、平和的城市性格,市民们自发地在社交媒体上留言,祝愿阿婆早日康复;媒体在报道时也着重强调“非必要不扩散”,引导公众科学防疫,避免对患者进行任何形式的网络暴力,整个社会形成了一种共识:我们的共同敌人是病毒,而不是不幸被感染的同胞,这种自上而下、自内而外的人文关怀,构筑起一道坚固的心理防线,让抗疫之战充满了温度。

精准防控的广州样本,轨迹背后的科学精神

郭阿婆的轨迹之所以能如此迅速、清晰地被公之于众,并成为防控的核心依据,离不开广州高效的流行病学调查体系和“精准防控”的策略,广州的疾控人员像侦探一样,夜以继日地追踪每一个细节,不放过任何一条传播链。

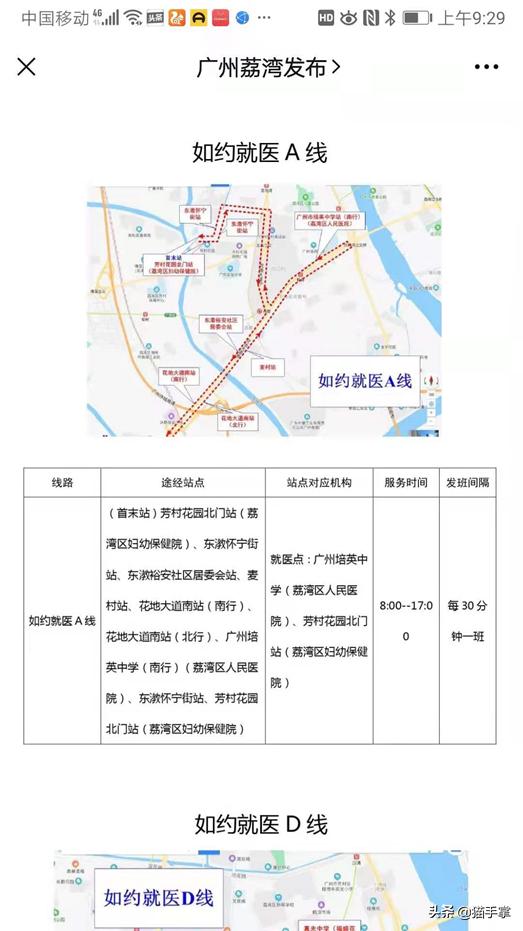

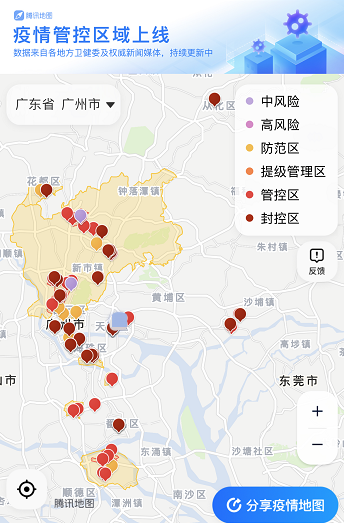

这份详细的轨迹,不仅是给公众的“安民告示”,更是精准划定防控区域、高效开展核酸检测的直接依据,广州没有选择“一刀切”的全城静默,而是以街道甚至小区为单位,实施分级分类管控,最大限度地减少了疫情对经济社会运行和市民生活的影响,郭阿婆的轨迹,成为了检验广州城市治理能力现代化的一块试金石,展现了一座超大型城市在应对突发公共卫生事件时的冷静、科学与高效。

郭阿婆早已康复,广州也经历了多轮疫情的考验,但“广州郭阿婆轨迹”这一事件,已然成为一个标志性的文化符号,它提醒我们,在冰冷的疫情数据之下,是无数个有血有肉、认真生活的普通人,它也向我们证明,一座城市的伟大,不仅在于它的经济高度和建筑地标,更在于它面对危机时,所展现出的科学精神、治理智慧,以及那份根植于市井烟火中的、温暖而坚定的人情味,这份独特的“广式浪漫”,是广州能够一次次穿越风雨、生生不息的强大力量。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~