2023年国庆假期,团圆、远行与沉淀的交响曲

2

2025-11-02

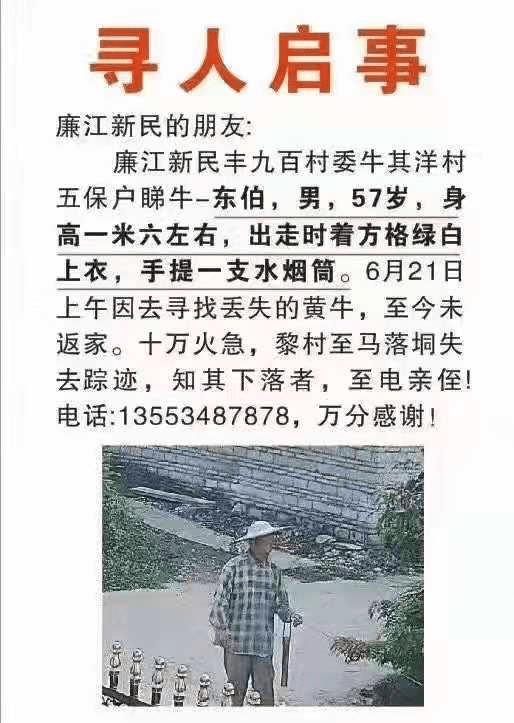

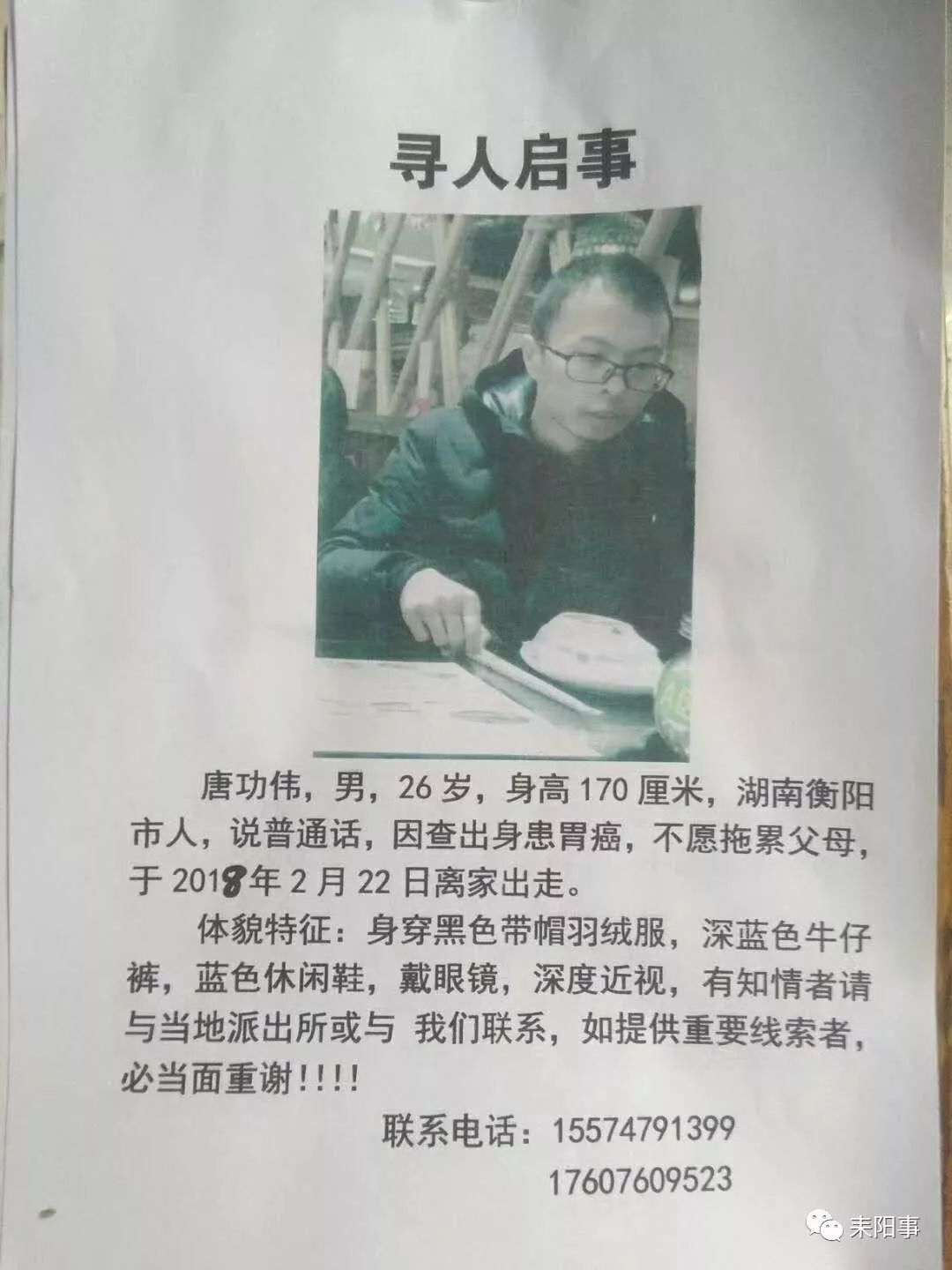

在广西的街头巷尾、社区公告栏、甚至社交媒体上,我们常常能看到一张张“寻人启事”,这些启事或许纸张泛黄,或许字迹模糊,但每一张背后,都藏着一个家庭的焦灼等待与无声呼唤,从桂林的山水之间到北海的滨海小城,从繁华的南宁街头到偏远的山村角落,“寻人”的故事在这片土地上静静上演。

启事上的名字:消失的痕迹与未竟的团圆

广西地处中国南疆,多民族聚居,人口流动频繁,每年,因务工、求学、家庭矛盾或突发疾病等原因失踪的人数并不少见,一张寻人启事,通常只有寥寥数语:姓名、年龄、外貌特征、失踪时间和地点,以及一个联系电话,但就是这简单的信息,承载着家人最沉重的期盼。

2022年,桂林一名患有阿尔茨海默症的七旬老人走失,家属在启事中附上他最爱穿的蓝色外套照片,三天后,在志愿者的帮助下,老人终于在郊区被找到,这样的案例让人欣慰,但更多启事至今仍无回音——比如南宁一名15岁少女因学业压力离家出走,她的母亲在启事上写道:“女儿,妈妈永远等你回家。”

寻人的力量:科技、社群与不屈的信念

在广西,寻人早已不是单个家庭的孤军奋战,公安机关的“天网”系统、人脸识别技术加速了搜寻效率;民间组织如“广西爱心寻人网”和志愿者团队,通过社交媒体扩散信息,串联起城乡之间的寻人网络。

在玉林,一名失踪三年的儿童因抖音上一则寻人视频被认出,最终与家人团聚;在柳州,社区网格员通过走访,帮助一位流浪老人找到了失散十年的亲属,这些温暖的故事证明,科技与人性化的行动结合,能让“团圆”二字更具希望。

启事之外:社会之痛与预防之思

每一张寻人启事也折射出社会问题:农村留守老人与儿童的监护缺失、心理健康支持的不足、以及公共安全网络的漏洞,广西相关部门近年来加强了对失踪人口的建档与追踪,并推动“防走失”宣传,例如为易走失人群佩戴定位手环、在社区开展安全教育活动等。

更重要的是,寻人启事提醒我们:关爱与沟通,或许是最好的“预防针”,多一句问候,多一份陪伴,可能就能避免一个家庭的破碎。

愿每一张启事都能早日撕下

广西的寻人启事,是无声的求助,也是有声的行动,它们不仅贴在墙上,更刻在人们心里——每一条信息的扩散,每一次转发与留意,都是在为迷失者点亮归途的灯火。

如果你在广西的某个角落看到这样一张启事,请驻足片刻,或许你的关注,就能促成一场久别重逢,愿所有等待都不被辜负,所有启事终被撕下,因为团圆的模样,本该是万家灯火中,无一缺席。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~