明末兵部尚书李春烨(1571-1637)因福建泰宁的"尚书第"而闻名,然而这位历史人物身后的家族命运却鲜为人知,通过梳理地方志、族谱记载与后人访谈,李氏家族的迁徙轨迹逐渐清晰——他们用三百年时间,完成了一场从世家大族到隐入尘烟的生存演变。

清初实行"迁界禁海"政策时,李春烨嫡系子孙选择留守泰宁,其中一支世代居住尚书第西厢,承担祖坟祭祀之责,1931年红军途经泰宁时,族谱记载"廿一世孙李培源护祠堂匾额于井中",这种守护持续到1949年,如今尚书第景区仍有李氏旁系后裔担任讲解员,向游客述说先祖故事。

咸丰年间,福建土客械斗加剧,李氏家族开始分化,据《八闽族谱》残卷记载,1856年"季房三子随商船往槟城",新加坡李氏宗亲会保留着1893年的捐款记录,显示"李崇信捐银五十两修祠",这是可考的最早南洋族人踪迹,这批南下族人多从事锡矿开采与橡胶种植,在马来亚建立了新的家族分支。

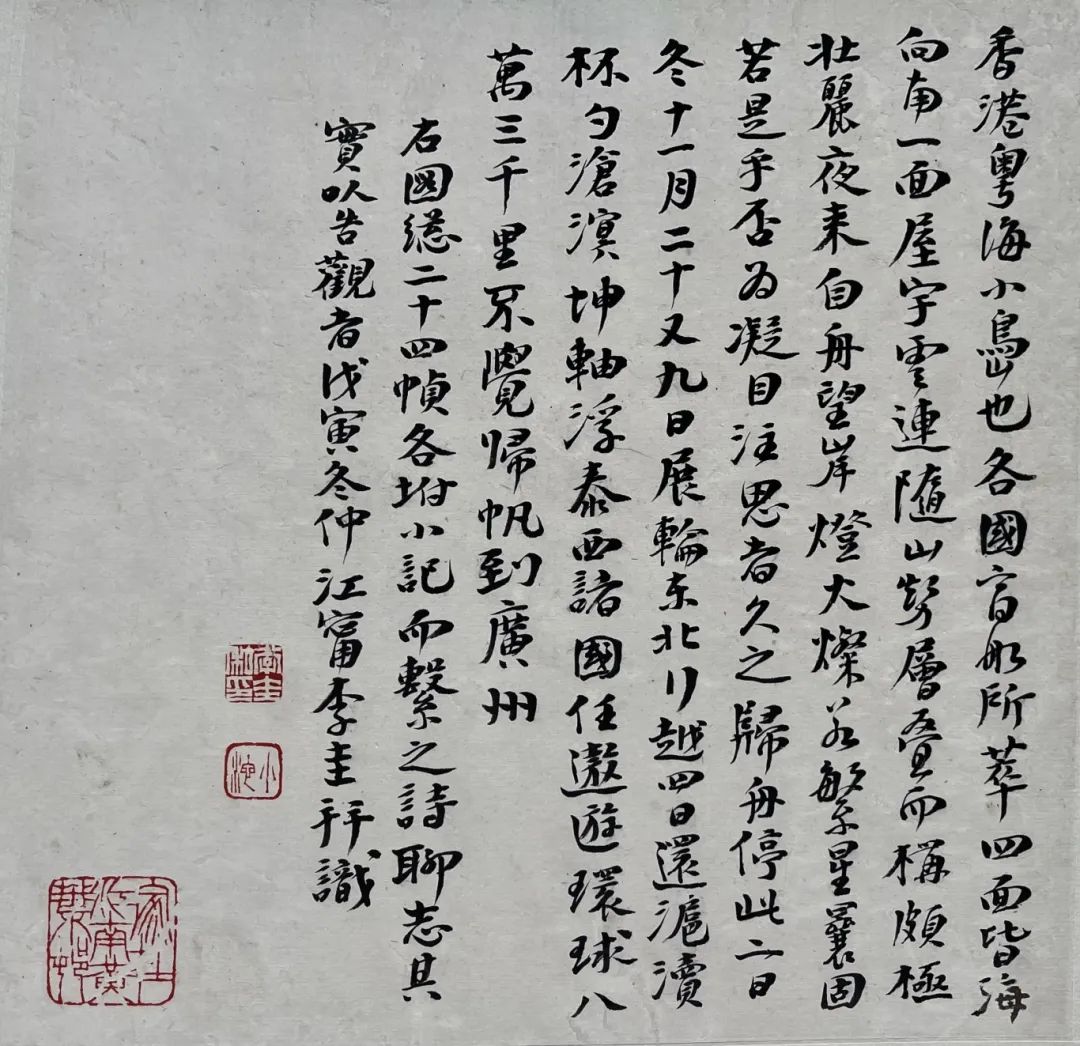

1949年成为家族命运的分水岭,时任国民党团长的李维枢(春烨第十二世孙)随军赴台,其手写回忆录记载:"丙戌冬携族谱登舰,同行者七房二十六人",他们先在眷村聚居,后分散至台北木栅、高雄左营等地,而留在大陆的族人经历土改运动后,多迁往三明、南平等邻县务工务农。

当代普查显示,泰宁本地李姓人口中确属春烨直系的不足百人,更多后人通过求学、经商等途径走向世界:

他们在2017年通过网络重建电子族谱,发现家族已遍布全球9个国家23个城市。

值得玩味的是,如今多数族人更愿以"传统建筑研究者""闽文化传播者"自称,在福州经营茶庄的李氏后人说得真切:"我们守护的不是某个姓氏的荣耀,而是这片土地的记忆。"当年尚书第的99道门扉,早已化作散落世界的文化基因,在更广阔的时空里延续着生命。

发表评论

暂时没有评论,来抢沙发吧~